「SaaSプロダクトって、結局なに?」に答えます

最近、「SaaS(サース)プロダクト」という言葉を耳にする機会が増えていませんか?

「クラウド上で動く業務ツール」「インストールがいらないソフト」など、何となく便利そうなイメージはあるものの、具体的にどういうものかまでは理解しきれていない……という人も多いのではないでしょうか。

とくに中小企業では、「気にはなるけど、セキュリティやコストが不安」「ウチの業務に合うかどうか判断できない」といった理由から、導入をためらっているケースもよく見られます。

ですが今や、SaaSプロダクトは“選ばない理由”を探すより、“正しく選んでどう活かすか”を考える時代です。

この記事では、そもそもSaaSプロダクトとは何か、なぜ中小企業にも必要なのか、そして具体的にどう選ぶべきかを、初めての方にもわかりやすく解説していきます。

SaaSプロダクトとは?

クラウド上で提供される「サービスとしてのソフトウェア」

「SaaSプロダクト」という言葉を聞いて、「クラウドのソフトでしょ?」「インストールがいらないやつだよね?」と何となく理解している方も多いかもしれません。

ですが実際には、SaaSは単なる“便利なクラウドソフト”ではなく、これまでの業務のやり方そのものを変えるポテンシャルを持った「仕組みの変革」です。

SaaS(Software as a Service)は、その名の通り「ソフトウェアをサービスとして提供する」形態を指します。

従来のようにCD-ROMやパッケージで購入し、自社サーバーにインストールして使うのではなく、インターネット経由で提供元が管理・運用するアプリケーションを、ユーザーが利用料を支払ってアクセスする——それがSaaSの基本的な考え方です。

具体例を挙げると、GmailやGoogle Drive、ZoomなどはすべてSaaSの一種。

ビジネス用途でいえば、会計ソフト(freeeやマネーフォワード)、顧客管理(SalesforceやHubSpot)、勤怠管理(SmartHRやジョブカン)など、今や業務のあらゆる場面にSaaSは存在しています。

この仕組みのメリットは、なんといっても「導入と運用のしやすさ」。

- サーバーもインストールも不要

- ブラウザがあれば即日スタート可能

- ソフトの保守・管理は提供元が担う

- 常に最新の機能が利用できる

中小企業や個人事業主のように、専任のIT担当者がいない組織にとっては、まさに理想的な運用形態と言えます。

また、サブスクリプション方式で使いたい分だけ契約できるため、コストの見通しも立てやすく、スモールスタートからの段階的な拡張にも適しています。

オンプレミス型とSaaS(クラウド型)の比較表

SaaSと従来のオンプレミス型ソフトウェアには、明確な違いがあります。以下の表で主な比較項目を整理します。

| 比較項目 | オンプレミス型 | SaaS(クラウド型) |

|---|---|---|

| 導入コスト | 高額(サーバーやソフトの購入が必要) | 低額(サブスクリプション課金) |

| 初期設定・保守 | 自社でのインストール・設定・メンテナンスが必要 | ベンダーが提供・自動更新される |

| 利用開始までの期間 | 数週間〜数ヶ月かかることも | 登録後すぐ〜数日で利用開始可能 |

| バージョン管理 | 自社の判断で更新(費用や工数が発生) | 常に最新バージョンが自動適用される |

| 専門知識の必要性 | サーバー運用や保守の専門知識が必要 | 操作はシンプル。IT知識がなくても使える |

| スケーラビリティ | 拡張するたびに追加費用・時間が必要 | ユーザー数・機能に応じて柔軟に拡張できる |

このように、SaaSは「手間をかけず、低コストですぐに使える」点が最大の魅力です。とくに、定期的なアップデートやサーバー管理が不要であることは、ITに不慣れな企業や、専任の情報システム部門を持たない中小企業にとって非常にありがたいポイントです。

また、近年は「セキュリティはクラウドのほうが強固」とされるケースも増えており、「社内に置いておけば安全」という従来の考え方は徐々に見直されつつあります。

今後もSaaSを活用した業務改善やDXは、より広く・深く企業に浸透していくでしょう。

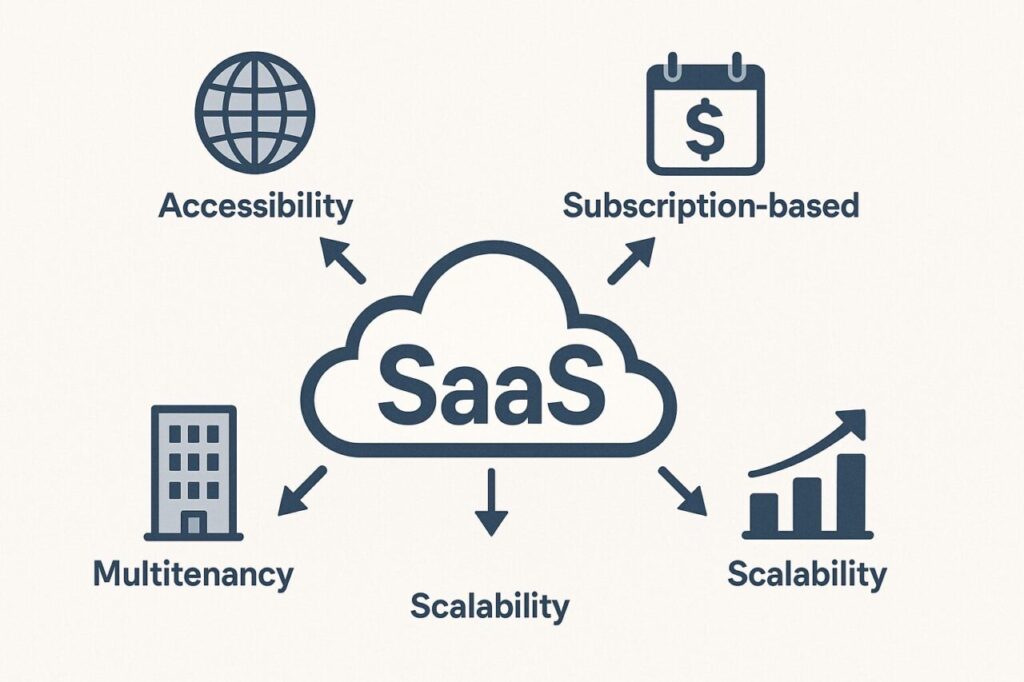

SaaSプロダクトの主な特徴

サブスクリプションで手軽に導入、常に最新

SaaSプロダクトの魅力は、「使いやすさ」だけではありません。

導入コスト、柔軟性、アップデート性、そしてセキュリティや拡張性に至るまで、従来のソフトウェアとはまったく異なる思想で設計されています。

ここではSaaSの主な特徴を、実務担当者目線で詳しく解説します。

1. 月額・年額の定額制でコストが明確

従来のソフトウェアでは、初期に数十万円〜数百万円のライセンス費用が必要でしたが、SaaSは月額/年額のサブスクリプション方式が主流。必要な分だけ支払えばよく、資金繰りに余裕のない企業でも導入しやすいのが特長です。

2. インターネット環境があれば、どこでもすぐ使える

SaaSはクラウド上に構築されているため、オフィスでも自宅でも、ノートPC・タブレット・スマートフォンでもアクセス可能。特にテレワークやハイブリッドワークを取り入れている企業にとっては、場所を選ばず業務を進められる大きな利点になります。

3. 常に最新バージョンを自動で利用できる

SaaSプロダクトは、ベンダー側で定期的にアップデートや機能追加が行われ、ユーザー側は特別な操作なしに常に最新版を利用できます。セキュリティリスクや古いバージョンによる不具合とも無縁で、手間をかけず安心して使えるのが魅力です。

4. スモールスタート&段階的な拡張が可能

SaaSは少人数・単一部署で始めて、成果を見ながら他部門へ展開するといった「スモールスタート」がしやすい設計です。段階的にプランやユーザー数を増やしていけるため、無駄なコストをかけずに運用できます。

5. ユーザーや機能の柔軟な管理が可能

多くのSaaSでは、アカウントごとのアクセス制限・ロール(役割)管理が可能です。たとえば「経理担当には会計機能のみ」「営業担当には顧客情報のみ」といった細かい制御ができ、情報の統制と業務効率の両立が図れます。

6. 他サービスとの連携に強く、業務全体をつなげやすい

SaaS同士の連携や、API/Webhookを通じた外部ツール連携に対応しているサービスが多く、複数ツール間のデータ連携や自動化がスムーズです。たとえば、CRMとMAを連携して商談管理を効率化したり、請求書発行と経費精算を自動化するなどの活用が可能です。

7. セキュリティ面も着実に進化している

「クラウドは不安」という声も過去にはありましたが、現在では多くのSaaSベンダーがSSL/TLS暗号化、2段階認証、監査ログ、ISO27001取得などの高度なセキュリティ対策を標準装備しています。むしろ、社内サーバーより安全性が高いケースも増えています。

業務別|代表的なSaaSプロダクト一覧

SaaSプロダクトの魅力のひとつは、「業務別に特化したサービスが非常に多い」という点です。

つまり、経理・営業・マーケティング・人事・総務・情報共有など、部門ごとに“使えるツール”が用意されており、自社の課題に応じて最適なサービスを選ぶことができます。

とはいえ、「数が多すぎて、何を選べばいいのかわからない」「全部似たように見える」と感じる方も少なくありません。

そこで業務カテゴリごとに代表的なSaaSプロダクトを整理し、機能や想定利用規模なども含めてわかりやすく紹介します。

バックオフィス・マーケ・営業支援など、分野ごとに紹介

| 業務領域 | サービス例 | 主な機能 | 想定ユーザー規模 |

| 会計・経理 | freee、マネーフォワード | 帳簿作成、請求書発行、決算対応 | 中小〜中堅企業 |

| 請求・契約 | MakeLeaps、クラウドサイン | 請求書作成、電子契約 | 個人〜中小企業 |

| 勤怠・労務 | SmartHR、ジョブカン | 勤怠管理、給与明細、入退社手続き | 中小企業〜上場企業 |

| CRM/営業支援 | Salesforce、HubSpot | 顧客管理、営業分析、SFA連携 | スタートアップ〜大手 |

| マーケ支援 | BowNow、b→dash | MA、フォーム作成、CV計測 | BtoB企業全般 |

| コラボレーション | Chatwork、Notion、Slack | チャット、情報共有、ナレッジ管理 | 全業種・全規模 |

なぜ中小企業にSaaSがフィットするのか?

初期費用・運用負担を抑えて成果を出せるツール

中小企業にとって、IT投資は慎重にならざるを得ない分野です。

「高すぎる初期費用」「社内に詳しい人がいない」「一度入れても活用されなかったら…」など、不安要素が多く、導入に踏み切れない企業も少なくありません。

そうした課題を解消する手段として、SaaSプロダクトは非常に相性の良い仕組みを持っています。

SaaSが中小企業に向いている理由

- 自社にIT部門がなくても導入・運用しやすい

クラウドベースで操作は直感的。専門知識がなくてもすぐに使いこなせるツールが増えています。 - 初期費用がほとんどかからず、月額課金でリスク分散できる

買い切り型と違って、使いながら“合わない”と感じたら解約・乗り換えも可能。 - 少人数でもスケーラブルな導入ができる

チーム単位・部署単位など、必要な範囲だけでスタートし、成果を見て全社展開できる柔軟性があります。 - ベンダーのサポートが強化されている

チャット・マニュアル・導入支援セミナーなど、技術に不慣れな担当者でも安心して導入できる体制が整っています。 - リモート・多拠点・外部協力とも親和性が高い

クラウドだからこそ、社内外問わず同じ情報にアクセスでき、組織全体の連携も取りやすくなります。

実際によくあるケース

「うちもこれある!」と共感できるような、SaaS導入のリアルな事例をいくつか紹介します。

- ✅ 「インボイス制度対応のためにfreeeを導入」

帳簿・請求管理をペーパーレス化し、電子保存義務にも対応。 - ✅ 「営業管理をExcelからSalesforceに切り替えた」

営業進捗や顧客対応をチームで“見える化”し、属人化を回避。 - ✅ 「紙の勤怠管理をSmartHRに変更して効率化」

出勤簿・給与計算・年末調整までを自動化、経理の残業を大幅削減。 - ✅ 「契約書をクラウドサインで締結」

印刷・捺印・郵送が不要に。遠隔地の取引先とも即日契約が可能に。 - ✅ 「社内の連絡手段をSlackに一本化」

メールのやりとりを削減し、通知・ToDo・ファイル共有も効率化。

このようにSaaSは、「とにかくすぐに解決したい現場の課題」をピンポイントで補う力を持っています。

「まずは一つ導入してみる」ことで、IT活用やDXへの第一歩を踏み出す中小企業が今、確実に増えています。

SaaS導入でよくある“3つの落とし穴”

「便利そう」で導入しても、失敗する会社が多い理由

SaaSは確かに便利で強力なツールですが、導入すればすぐ成果が出る魔法のような仕組みではありません。

むしろ、「せっかく導入したのに活用されない」「結局また紙やExcelに戻った」など、現場での“定着”に失敗するケースも数多く見られます。

とくに中小企業では、担当者が孤軍奮闘して導入を進めるパターンが多いため、事前の準備や社内調整が不十分なまま導入に踏み切ってしまい、「なんとなく失敗した…」というモヤモヤを抱えるケースも少なくありません。

ここでは、現場でよくある“SaaS導入失敗の3大パターン”を紹介し、それぞれの原因と対策を表にまとめて整理します。

よくある失敗パターンと対策

| よくある失敗事例 | 問題の原因 | 対策のポイント |

|---|---|---|

| 機能が多すぎて使いこなせない | 最初から高機能・高価格なツールを選びすぎ | 必要最低限の機能に絞って、小さく導入 → 段階的に拡張 |

| 現場で使われず“放置ツール”になる | 現場の理解不足・関与不足 | トライアルを活用して操作体験 → 意見を取り入れて選定 |

| 既存業務とまったくマッチしない | 業務フローの棚卸や課題整理が不十分 | ヒアリングと業務の可視化 → 業務に合ったプロダクトを選ぶ |

導入を急がず、“現場との対話”を

とくに多いのが、「決裁者が導入を決めて、現場が戸惑う」というギャップです。

経営層が「便利そうだから入れておいて」と決めても、実際に毎日使うのは現場のスタッフ。

ここに温度差があると、ツールはあっという間に“使われない存在”になってしまいます。

また、比較検討の段階で「とりあえず有名だから」「他社が使っているから」という理由で選んでしまうのも危険です。

SaaSは“合う・合わない”が非常に重要。無料トライアルやデモを活用し、実際の業務でどう使われるかをシミュレーションしてから選ぶようにしましょう。

このように、SaaSは選び方・進め方次第で、大きな成果にも、無駄な出費にもなり得ます。

「何を導入するか」以上に、「どう導入するか」を意識することが、成功への第一歩です。

導入前に確認すべきチェックポイント

セキュリティ・使いやすさ・解約のしやすさ —— 契約前に必ず見ておくべきポイント

SaaSは“契約したらすぐ使える”のが大きな魅力ですが、その気軽さゆえに「とりあえず契約」してしまい、あとから後悔するケースも少なくありません。

とくにビジネスで使う以上、セキュリティの信頼性や運用のしやすさ、解約やデータ移行の柔軟性は見落とせない要素です。

このセクションでは、SaaS導入前に必ずチェックしておきたい「5つの確認項目」を表で整理しつつ、実務的な注意点もあわせて解説します。

導入チェックリスト

| チェック項目 | 内容・確認ポイント |

|---|---|

| 暗号化・通信保護 | 通信がSSL/TLSで保護されているか。保存データも暗号化されているか(AESなど) |

| アクセス制御 | ロール別の権限設定ができるか。二要素認証(2FA)やIP制限が使えるか |

| サポート体制 | 導入前後の支援があるか。メール・電話・チャット対応の可否やレスポンスの速さ |

| 解約・乗り換えの自由度 | データのエクスポート(CSVなど)が可能か。契約縛りがなく、他ツールへの移行も容易か |

| データ保存先 | データセンターの所在がどこか(日本国内/信頼できるクラウド基盤など) |

各チェック項目の補足ポイント

■ 暗号化・通信保護

「データが漏れたら終わり」という不安を解消するには、通信時(SSL/TLS)と保存時の暗号化がきちんと施されているかが最重要です。特に、顧客情報や契約データを扱うツールでは、AES256などの高度な暗号化に対応しているかを事前に確認しましょう。

■ アクセス制御(ID・権限・2FA)

誰がどこまで見られるか、操作できるか——この制御が甘いと、情報漏洩や誤操作のリスクが高まります。ログインの二要素認証(スマホ+パスワード)や、部署ごとの機能制限ができるかもポイントです。

■ サポート体制

ツールは導入して終わりではなく、**社内に定着させて初めて“使える”**状態になります。ベンダー側にチャットサポートや導入支援資料、オンボーディング研修などがあるかも比較対象にしましょう。

■ 解約・乗り換えの自由度

「やめたいのに解約できない」「データがエクスポートできない」という事態は絶対に避けたいところ。契約前にエクスポート形式や契約更新ルールを確認しておくことが重要です。

■ データ保存先

データの保存先が海外にあると、法制度やセキュリティポリシーの違いからトラブルにつながるケースも。**「日本国内のサーバーに保存」や、「AWS・GCPなど信頼性の高い基盤を使用」**しているかを明記しているベンダーは安心です。

SaaSは一度契約して運用を始めると、途中からの乗り換えや撤退が難しくなることもあります。

だからこそ、「気軽に始められる」点だけで選ばず、“出口まで見据えた導入設計”が失敗しないための鍵となります。

FAQ(よくある質問)

Q1. SaaSのセキュリティは大丈夫?

A. 一般的に、SaaSベンダーは高度なセキュリティ対策(SSL/TLS暗号化、2段階認証、監査ログ、ISO認証など)を実装しており、オンプレミスよりも安全性が高いケースもあります。ただし、サービスごとに実装レベルが異なるため、通信の暗号化状況やログ管理の有無、権限設定の柔軟性などを契約前に必ず確認することが重要です。 特に機密性の高い情報を扱う業務では、保存先(日本国内か、信頼あるデータセンターか)も要チェックです。

Q2. 自社に合うサービスが見つかりません。どう探せば?

A. 「有名だから」「とりあえず無料だから」で選ぶと、現場に定着しないことが多々あります。まずは自社の業務フローや課題を可視化し、必要な機能や優先度をリスト化することが第一歩です。その上で、比較サイトやベンダー提供の導入事例をチェックし、自社と似た業種・規模の事例を参考にすると、イメージが掴みやすくなります。無料トライアルやデモ体験を活用して“触って選ぶ”姿勢も大切です。

Q3. 無料プランでも十分に使える?

A. 確かに多くのSaaSには無料プランが用意されており、スモールスタートには非常に有効です。ただし、ユーザー数や保存容量、機能制限(たとえば帳票出力ができない、履歴が30日分しか見られないなど)が設けられていることが多く、中長期的な運用を考えるなら有料プランへの移行を前提に考える方が現実的です。また、無料プランではサポート対応が受けられないケースもあるため注意が必要です。

Q4. SaaSの契約期間に縛りはある?

A. 多くのSaaSでは月額契約で柔軟に解約が可能ですが、一部のツールでは年単位の契約や途中解約不可の縛りがある場合もあります。特に「初期費用無料」の代わりに年契約が求められるプランなどは要注意です。契約更新のタイミングや自動更新の有無、解約方法(管理画面から可能か/問い合わせが必要か)を事前に確認し、“やめやすさ”も選定基準の一つとして持つことが重要です。

Q5. 社内にITが得意な人がいないけど使いこなせる?

A. 現在のSaaSは「誰でも使えること」を前提に設計されており、マニュアル・チュートリアル動画・チャットサポートなどが非常に充実しています。とくに中小企業向けサービスでは、初期設定の代行や操作説明会を提供しているケースもあり、専門知識がなくても十分に運用可能です。ただし、定着させるには「最初の1週間〜1ヶ月の教育設計」が鍵になるため、ベンダーのサポート範囲やユーザビリティは事前にしっかり確認しましょう。

最後に|SaaSは“道具”であり、“武器”になる

「SaaSプロダクトって、便利そうだから導入する」——

もし、そんな感覚で選んでしまえば、せっかくのツールも“ただの箱”で終わってしまいます。

SaaSは単なるアプリではなく、“業務の仕組み”を変える力を持った【道具】です。

そしてその道具を、どう活かすかは“選ぶ側”にかかっています。

特に中小企業にとっては、「選定眼」と「導入プロセス」がそのまま経営力に直結します。

小さく導入し、現場にフィットさせ、成果につなげる。この一連のプロセスを回せるようになることが、SaaSを「武器」に変える第一歩となるでしょう。

SaaS活用に必要な“選ぶ力”とは?

| 視点 | 意識すべきこと |

|---|---|

| 業務へのフィット感 | 自社の課題・フローに合っているか?現場が使いこなせるUIか? |

| コストと成長のバランス | 無理なく始められるか?成果に応じてスケールできるか? |

| セキュリティと信頼性 | 情報保護の観点で十分な対策があるか?第三者認証や国内サーバーの有無など |

| 解約・変更の柔軟性 | “やめにくい仕組み”ではなく、“納得して使い続けられる柔軟さ”があるか? |

| サポート・定着支援の体制 | 社内にIT人材がいなくても使い続けられるか?マニュアル・チャット・支援制度は? |

選ばないリスクも、見逃せない

今やSaaSは、DXや業務効率化の「スタートライン」とも言える存在です。

逆に言えば、「選ばないまま放置していること」自体が、機会損失や人件費のロスにつながっているかもしれません。

実際、多くの企業が「紙の帳簿 → クラウド会計」「電話連絡 → チャットツール」「紙の契約書 → 電子署名」へと移行し、成果を上げています。

つまり、“変えなかったことで失っているコスト”は、想像以上に大きいとも言えるでしょう。