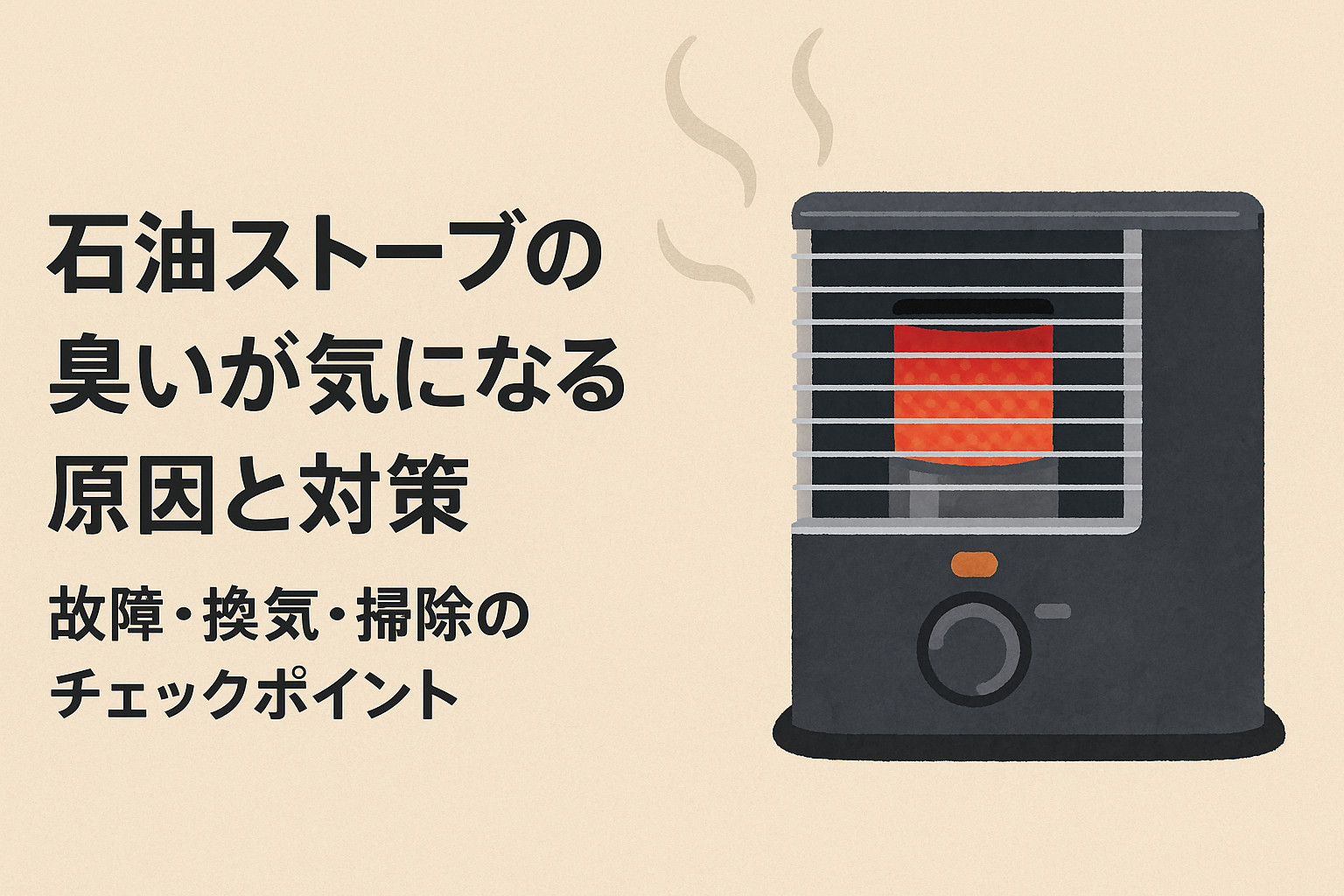

暖房の季節になると活躍する石油ストーブ。

しかし、使っているうちに「最近なんだか臭う」「換気しても臭いが残る」と感じた経験はないでしょうか。

燃焼方式の違いや部屋の換気環境、灯油の状態など、臭いの原因は一つではありません。

特に石油機器は“燃料を燃やす”仕組み上、ほんの少しのズレや汚れでも臭いが強くなることがあります。

この記事では、石油ストーブから発生する臭いの主な原因と、それぞれの対策をわかりやすく解説します。

使用中・消火時・給油後などのシーン別に注意すべきポイントを整理し、快適で安全な暖房環境を保つための実践的な方法を紹介しますので、ぜひご参考ください。

石油ストーブの臭いが発生する主な原因

石油ストーブの臭いは、単なる「燃料のにおい」ではなく、燃焼や排気、機器内部の汚れなどが複合的に関係しています。

また現在使用しているストーブの種類によっても臭いの出る・出ないが大きく変わってくるので確認していきましょう。

基本的にFF式や煙突式ストーブであれば排気は外へ逃すので、臭いは出にくいのが特徴です。

逆に排気を室内に出すタイプ(対流式・ファンヒーターなど)は臭いが出やすいので、確認をお願いします。

その他下記の例のような原因を正しく見極めることで、不要な不快臭を大幅に軽減することができますので、ぜひご参考ください。

● 1. 不完全燃焼による燃焼臭

最も代表的なのが「不完全燃焼」です。

ストーブ内で灯油が十分に燃焼できないと、炭化水素や一酸化炭素を含むガスが発生し、刺激的でツンとした臭いになります。

特に以下のような条件で起きやすい傾向があります。

- 空気取り入れ口やフィルターの詰まり

- 芯やバーナー部にスス・汚れが蓄積

- 換気不足による酸素量の低下

- 灯油が古く、揮発成分が変質している

不完全燃焼が続くと、においだけでなく健康リスクも伴います。

寒冷地で主流なFF式は不完全燃焼による臭いの心配はありませんが、ファンヒーターや対流式は一酸化炭素が発生するため、換気やメンテナンスは必須と言えるでしょう。

● 2. 灯油の劣化・保管環境の悪化

灯油は時間の経過とともに酸化し、独特の刺激臭を放ちます。特に春〜秋をまたいで保管した“前年の灯油”を使用すると、燃焼時に異臭が発生しやすくなります。

✅ 劣化灯油の特徴

- 透明度がなく黄色く濁っている

- 酸っぱいような臭いがある

- タンクやポリ缶の底に沈殿物が見える

灯油は気温や湿度の影響を受けやすいため、保管場所にも注意が必要です。直射日光や高温を避け、しっかり密閉した容器で保存しましょう。

● 3. 給油時・消火時に発生する灯油臭

「ストーブをつけるときや消すときだけ臭う」という場合、多くは灯油の揮発や残り臭が原因です。

- 給油口からこぼれた灯油

- 消火直後の未燃ガスの排出

- 芯が冷え切る前に部屋を閉め切る

これらは構造上ある程度避けられない臭いですが、換気と清掃で軽減できます。

特に、給油口まわりやタンクのキャップ部分を布で拭き取る習慣をつけるだけでも違いが出ます。

● 4. ストーブ内部や部屋の汚れ

意外と見落とされがちなのが、ホコリや油煙による臭いです。

ストーブの背面や吸気口にホコリが溜まると、燃焼時に焦げ臭くなります。

また、キッチン付近で使用している場合は、油分を含んだ空気を吸い込み、焦げ臭や酸っぱい臭いを発することもあります。

定期的に掃除機で吸気口のホコリを除去し、フィルターや外装も乾いた布で拭くと、臭いの再発を防げます。

● 5. 故障・経年劣化による異臭

長年使用している石油ストーブでは、燃焼部品の劣化によって異常燃焼が起きるケースがあります。

- 芯の変形・縮み

- 電子点火装置の故障

- 内部のゴムホースやパッキンの劣化

こうした症状は、見た目では判断しづらく、分解清掃や修理が必要になる場合もあります。

特に10年以上使用しているストーブは、点検や買い替えの検討をおすすめします。

石油ストーブの臭いを抑える5つの実践的な対策

石油ストーブの臭いは「故障」や「寿命」のサインである場合もありますが、多くは日常の使い方や環境によって軽減できます。

ここでは、家庭でできる5つの対策を紹介します。どれも専門工具を使わず、今日からすぐ実践できる方法です。

① 新しい灯油を使う

最も基本的で効果的な方法は、「新しい灯油を使用する」ことです。

灯油は時間とともに酸化・分解し、燃焼効率が下がります。酸化が進むと、ストーブ内部で未燃焼ガスが増え、鼻に残る刺激臭が強くなります。

保管と交換の目安:

- 灯油は購入後3か月以内に使い切るのが理想

- 残った灯油は春前に処分

- 保管温度は15℃前後の涼しい場所

- 青いポリタンクを使用し、直射日光を避ける

古い灯油を混ぜて使うと臭いが戻ることがあります。毎シーズンの使い切りを意識することが重要です。

💡ワンポイント

ホームセンターやガソリンスタンドでは、古灯油の引き取りサービスを実施している地域もあります。無理に自宅で処理せず、専門業者に依頼するのが安全です。

② 換気と空気循環を整える

「臭いが部屋にこもる」「消火後もしばらく残る」という悩みの多くは、換気不足による空気の滞留が原因です。

石油ストーブは燃焼時に酸素を大量に消費します。酸素濃度が下がると燃焼が不完全になり、臭いが発生しやすくなります。

効果的な換気の方法:

- 1時間に1〜2回、1〜2分間窓を全開にする

- ストーブの対角線上にある窓やドアを開ける

- サーキュレーターで空気を対流させる

特に冬場は密閉性の高い住宅が多く、空気が停滞しやすい傾向があります。小まめな換気は臭い対策だけでなく、健康維持にもつながります。

③ 吸気口・フィルター・芯の掃除を習慣にする

ストーブ内部の汚れは、臭いの温床になります。吸気口や芯にホコリがたまると、燃焼が不安定になり、焦げ臭や油臭の原因となります。

掃除を怠ると燃費効率も下がるため、定期的なメンテナンスが欠かせません。

掃除の目安:

- 吸気口・フィルター:2〜3週間に1回

- 芯・燃焼部:シーズン中に1〜2回

- 外装の拭き掃除:週1回

✅ 掃除時のポイント

- 電源を切って冷却後に行う

- 柔らかいブラシや掃除機でホコリを除去

- 濡れ雑巾での清掃は避け、乾拭きが基本

掃除の習慣化が、臭い対策の中で最も効果を発揮します。

④ 消火時は空気を逃がす

石油ストーブを消した直後は、灯油が完全に燃えきっておらず、未燃焼ガスが放出されます。このタイミングで部屋を閉め切ると、ガスが滞留して臭いが残ります。

おすすめの手順:

- 消火直後に窓を2〜3cm開ける

- 約2分間だけサーキュレーターを回す

- ストーブが完全に冷えてから窓を閉める

特にワンルームや寝室では、密閉状態で消火すると翌朝まで臭いが残ることもあります。空気を逃がすことで、残留臭を最小限に抑えられます。

⑤ 使用環境を見直す(位置・周囲・湿度)

ストーブを設置する位置や部屋の湿度も、臭いの広がりに関係します。

チェックポイント:

- 壁際やカーテン付近は避ける(熱と臭いがこもる)

- エアコンや換気扇の排気流とぶつからない位置に置く

- 室内湿度を40〜60%に保つ(乾燥すると臭いが強調される)

また、キッチン近くで使用すると油分を吸いやすく、焦げ臭の原因になります。リビングなど空気が循環しやすい場所に設置すると効果的です。

💡 実践メモ

- ストーブの下に吸臭マットを敷くと臭いが吸着されやすい

- 換気扇を「弱」運転で常時稼働させるのも効果的

- アロマや消臭スプレーは根本解決にならない

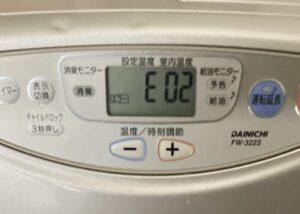

臭いが取れないときに疑うべき不具合

ここまでの対策を実践しても臭いが続く場合、内部の部品や燃焼系統にトラブルがあるかもしれません。

特に以下のような症状が出ているときは、早めの点検をおすすめします。

| 症状 | 考えられる原因 | 対応策 |

|---|---|---|

| 火力が安定しない | 芯の劣化/灯油の不純物 | 芯の交換/フィルター掃除 |

| 消火時に黒い煙が出る | 不完全燃焼 | 点検・修理が必要 |

| 灯油の臭いが強い | 給油キャップの破損/漏れ | 部品交換 |

| ススが増えた | 吸気口の詰まり/古い灯油 | 掃除・灯油交換 |

臭いが強くなると同時に火力が弱まったり、煙が見える場合は「不完全燃焼」が疑われます。

自分で分解せず、販売店やメーカーの修理窓口に相談しましょう。

石油ストーブの臭いが健康や安全に与える影響

石油ストーブの臭いを「少し気になる程度」と放置すると、思わぬ健康リスクや事故につながることがあります。

特に、密閉性の高い住宅では空気が循環しにくく、燃焼ガスの蓄積によって頭痛や倦怠感が起きることもあります。

石油が不完全燃焼すると、一酸化炭素(CO)が発生します。

無色・無臭で気づきにくいガスですが、少量でも長時間吸い込むと酸欠状態になり、最悪の場合は命に関わります。

特に以下の症状がある場合は要注意です。

- 使用中に頭が重くなる

- 目や喉が痛む

- 吐き気やめまいを感じる

- 火力が不安定で炎が赤っぽい

これらは空気の入れ替え不足や、燃焼系の劣化が原因のことが多いです。

該当する場合は早めに使用を中止し、点検を依頼しましょう。

買い替えの目安とチェックポイント

石油ストーブの寿命は、一般的に 8〜10年程度 が目安とされています。

この年数を超えると、内部部品の劣化や燃焼制御のズレが生じやすくなり、臭いや煙の原因になります。

買い替えを検討すべきサインには、次のようなものがあります。

| 状況 | 対応の目安 |

|---|---|

| 使用後に焦げ臭が残る | 燃焼部品の劣化。修理または交換を検討 |

| 炎の色が安定しない | 不完全燃焼の恐れ。点検・買い替え推奨 |

| 本体の変形・サビが目立つ | 使用停止を推奨 |

| 10年以上使用している | 新型への更新を検討 |

近年のモデルは、においを抑える「クリーン燃焼」や「消臭触媒機能」を搭載した製品も多く、安全性と快適性が大幅に向上しています。

古い機種を使い続けるより、省エネ性能や暖房効率の面でもメリットがあります。

安全・快適に使うためのチェックリスト

石油ストーブの臭いを根本的に防ぐには、「燃料・環境・機器状態」の3点を常に整えることが大切です。

✅ 快適に使うための3つの習慣

- 灯油は常に新しいものを使用する

- 1日1回の換気を必ず行う

- シーズンごとに分解清掃またはメーカー点検を受ける

この3点を守ることで、臭いだけでなく燃費・安全性の両面で安定した使用が可能になります。

よくある質問(FAQ)

Q1. 点火時の臭いは故障のサインですか?

A. 点火時に一瞬灯油の臭いが出るのは正常です。ただし、煙や刺激臭が続く場合は、燃焼不良や芯の汚れが原因の可能性があります。

Q2. 消火後の臭いを完全に消す方法はありますか?

A. 消火直後に2〜3分ほど換気を行うことで、未燃焼ガスを外に逃がせます。残り香を防ぐには、消火後すぐに窓を少し開けるのが効果的です。

Q3. 古い灯油を使ってしまった場合は?

A. 異臭や煙が出たら使用を中止してください。劣化灯油はストーブ内部を傷め、再利用は危険です。新しい灯油に入れ替えましょう。

Q4. アロマオイルや消臭剤を併用しても大丈夫?

A. 直接燃焼部に香料や薬剤をかけるのはNGです。吸気口を詰まらせ、逆に不完全燃焼を起こす可能性があります。部屋全体の芳香で調整する程度に留めましょう。

Q5. どのくらいの頻度で点検すればいいですか?

A. 一般家庭では1〜2年に一度が目安です。長期間使う場合は、販売店やメーカーによる定期点検を受けると安全です。

まとめ:臭い対策は「燃焼・換気・清掃」の三位一体

石油ストーブの臭いは、単なる「灯油のにおい」ではなく、燃焼の状態や空気の流れ、そして内部の清潔さが複雑に関係しています。

つまり、燃焼(灯油の質と安定した火力)・換気(空気の流れ)・清掃(内部の状態)の三つを同時に整えることが、快適な暖房環境の鍵になります。

新しい灯油を使う、1日数回の換気を習慣にする、吸気口やフィルターを月に一度掃除する。

どれも小さなことのように見えますが、積み重ねることで臭いの発生をほぼ防ぐことができます。

一方で、古い灯油の使用や掃除不足を放置すると、不完全燃焼による刺激臭や健康被害にもつながりかねません。

また、臭いが強くなったときは、ストーブの内部劣化が進んでいるサインでもあります。

「火が赤い」「煙が出る」「焦げたにおいがする」といった症状がある場合は、自己判断せずに販売店やメーカーへ点検を依頼しましょう。

特に10年以上使用しているストーブは、見えない部分の老朽化が進んでいるため、安全確認を兼ねた買い替え検討がおすすめです。

ストーブは家族の暮らしを支える大切な設備です。

臭いを我慢しながら使い続けるより、正しい使い方とメンテナンスで“安心して暖まれる空間”を保つことが何より大切です。

季節のはじまりに少し手をかけるだけで、暖房シーズンを清潔で心地よく過ごすことができます。

暮らしの設備ガイドでは、こうした家庭の設備トラブルを専門知識にもとづいてわかりやすく解説しています。

「臭い」「音」「燃費」など、日々の小さな違和感は、安全と快適さを見直すサインです。

ご自宅のストーブも今一度、燃焼環境や灯油の管理、点検習慣を振り返ってみてください。

小さな気づきが、大きな安心につながりますよ。