寒い季節の頼れる味方、石油ストーブ。

しかし長年使っているうちに「最近ニオイが強くなった」「火力が弱い気がする」といった違和感を覚えたことはないでしょうか。実はそれこそが、寿命が近づいているサインかもしれません。

石油ストーブは、燃焼によって熱を発生させる仕組みのため、内部では常に高温と酸化が繰り返されています。

ファンモーターや点火プラグ、センサー基板などの部品は、目に見えない部分で少しずつ劣化し、性能や安全性に影響を及ぼします。

それでも多くの人は「まだ動くから大丈夫」と使い続けてしまいますが、寿命を過ぎたストーブを無理に使い続けると、一酸化炭素中毒や灯油漏れ、発火事故など重大な危険を招くことがあります。

この記事では、石油ストーブの寿命の目安と交換タイミングをはじめ、故障との違い・長持ちさせるための使い方・安全な買い替え判断までを、実際のデータと現場知識に基づいてわかりやすく解説します。

「そろそろ替え時かな?」と思ったときに、正しい判断ができるように、具体的な目安を整理していきましょう。

石油ストーブの寿命目安はどのくらい?

石油ストーブの寿命を考えるうえで基準となるのが、メーカーが定める設計標準使用期間です。

これは「標準的な条件で安全に使用できる期間」を意味し、国内主要メーカーではおおむね8年と定められています。

| メーカー | 設計標準使用期間 | 補修部品保有期間 |

|---|---|---|

| コロナ(CORONA) | 約8年 | 製造打切後 約10年 |

| トヨトミ(TOYOTOMI) | 約8年 | 製造打切後 約10年 |

| 長府製作所(旧サンポット) | 約8年 | 製造打切後 約10年 |

メーカー公式情報によると、8年を超えた製品は点検や入換えの検討を推奨しています。

コロナはFAQで「設計標準使用期間は8年。8年を目安に入換えを検討ください」と案内して

おり、トヨトミも「設計標準使用期間:8年」と明記のうえ、法定点検の対象に指定しています。

また、長府製作所(旧サンポット)も製造打切後10年間の部品供給を行い、安全使用を呼びかけています。

🔹なぜ「10〜15年」と言われるのか

一部のユーザーが「10年以上使える」「15年問題なく稼働している」と話すのは、定期的なメンテナンスや部品交換により、メーカーが想定した8年を超えて延命できたケースを指しています。

ただし、これは安全保証の対象外であり、燃焼制御装置やセンサーの誤作動が起きやすくなるため、メーカーはいずれも10年を超えたら交換を検討するよう推奨しています。

特に、部品供給期間が終了すると修理そのものができなくなるため、「安全基準=8年」「入換え目安=10年」というのが現実的な判断ラインです。

🔹安全点検の目安と仕組み

コロナ製ストーブには、累計運転時間が約20,000時間(設計標準使用期間8年相当)に達すると「88」表示が点灯し、点検を促す機能が搭載されています。

これは長時間使用による内部部品の劣化を可視化し、事故を未然に防ぐためのものです。

このような点検表示は、他メーカーでも今後標準化が進む傾向にあります。

このように、石油ストーブの寿命は“設計標準使用期間8年”がメーカー公式の安全基準であり、10〜15年という表現は、あくまで整備による延命事例にすぎません。

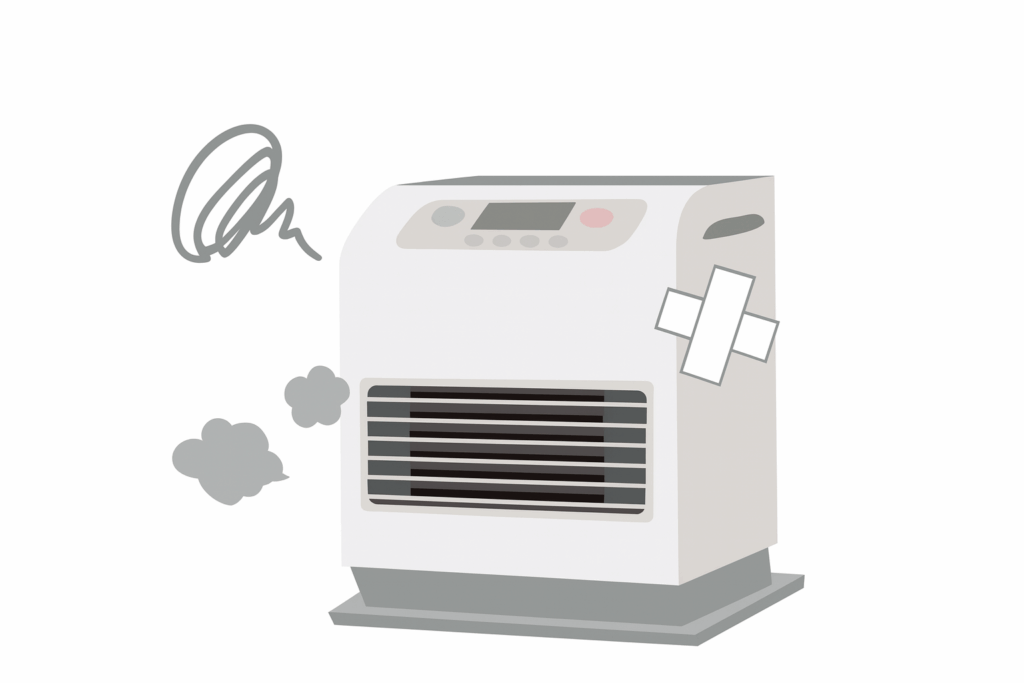

寿命が近い石油ストーブに見られるサイン

石油ストーブは、ある日突然壊れるというより、少しずつ“老化のサイン”を出す機器です。

燃焼系や送風系は熱・埃・酸化の影響を受けやすく、年数の経過とともに性能や燃焼安定性が低下していきます。

「点火が遅い」「異音がする」「灯油のニオイが強い」などの変化は、まさに寿命が近づいている兆候といえます。

🔸 点火までの時間が長くなる

点火プラグやヒーターの劣化によって、点火までの時間が以前よりも長くなることがあります。

コロナやトヨトミのサポート情報でも、点火不良は部品劣化または寿命のサインとして扱われています(前出:トヨトミ公式・コロナ公式情報)。

特に冬の朝一番に「カチカチ音はするが火がつかない」場合、電極の摩耗やカーボン付着が進行している可能性が高いです。

🔸 燃焼時に「ボッ」「パチッ」と異音がする

燃焼筒やノズル内部に煤(すす)が溜まると、灯油が均一に霧化されず、燃焼ムラが発生します。

これにより一時的に火力が不安定になり、点火時や運転中に「ボッ」という音がすることがあります。

JHIA(日本暖房機器工業会)のガイドでも、不完全燃焼防止装置が作動する場合は燃焼系の点検や交換を要すると示されています(前出:JHIA)。

🔸 灯油のニオイが強くなる

運転中や消火後に灯油のニオイが強く残る場合、燃焼筒の劣化や排気経路の詰まりが原因のことがあります。

FF式ストーブでは、吸排気が一体構造になっているため、内部に錆や煤が蓄積すると燃焼空気が不足し、排気不良による異臭を引き起こします。

コロナや長府製作所の安全情報でも、異臭が発生した場合は分解点検や交換を推奨しています(前出:コロナ・長府製作所)。

🔸 ファンの異音や振動が増える

FF式・ファンヒーターに共通して多いのが、送風ファンモーターの軸受け摩耗による異音です。

回転軸がわずかに偏ることでバランスが崩れ、「キーン」「ゴー」といった高音や振動が出ます。

JHIAの調査では、石油暖房機の修理依頼のうち約3割が送風モーター関連であると報告されており、経年劣化による故障の代表例とされています(前出:JHIA)。

🔸 暖まりが遅く、設定温度に届かない

燃焼筒や熱交換器に煤や錆が付着すると、燃焼効率が下がり、設定温度に達するまでの時間が長くなります。

特にFF式では、排気側に汚れが蓄積すると熱伝達が悪化し、部屋全体の暖まりが鈍くなる傾向があります。

これは清掃で一時的に改善することもありますが、設計標準使用期間(8年)を超えた機器では部品の劣化が進行している可能性が高く、交換が現実的です。

これらの症状が複数同時に現れている場合、単なる不具合ではなく、機器自体の寿命が近いサインと考えられます。

メーカーが定める8年の使用目安を過ぎている場合は、修理で動いても安全性の確保を優先して買い替えを検討することが重要です。

故障と寿命の違いを正しく見分ける方法

石油ストーブの不調が起きたとき、「修理すれば使えるのか」「もう寿命なのか」の判断に迷う人は多いものです。

見た目や症状だけでは判断が難しいため、故障と寿命の違いを明確に理解しておくことが重要です。

一般的に「故障」は一部の部品交換で回復可能な状態、「寿命」は部品供給が終了し、安全性や性能を保証できない状態を指します。

以下の表は、メーカーや業界団体(JHIA)が公表している修理指針や安全点検制度をもとに整理したものです。

| 状況 | 内容 | 対応方法 |

|---|---|---|

| 点火プラグやフィルターの汚れ | 消耗部品の劣化。清掃・交換で改善可能。 | 故障(修理可) |

| ファンモーターの軸受け摩耗 | 経年劣化だが、部品供給期間内であれば交換可能。 | 故障(軽度) |

| 基板・センサーの不具合 | 8年以上経過で部品供給終了の可能性が高い。 | 寿命に近い状態 |

| 異臭・煤の発生・排気不良 | 燃焼系統の劣化。安全上の問題あり。 | 寿命(交換推奨) |

| 製造から10年以上経過 | 設計標準使用期間超過。法定点検対象外。 | 寿命(安全保証外) |

🔹「直る」より「安全に使えるか」で判断する

冒頭でも解説しましたが、コロナやトヨトミのサポートでは、製造から8年以上経過した製品は点検・交換を推奨しています。

これは修理できるかどうかではなく、「安全に使い続けられるかどうか」を基準にしているためです(前出:コロナ・トヨトミ公式情報)。

メーカーの補修用部品は製造終了後おおむね10年で供給が止まるため、修理見積もりが高額になったり、部品が入手できないケースも珍しくありません。

このため、たとえ修理で一時的に回復しても、再発リスクが高ければ交換が現実的な選択肢になります。

🔹 修理が向くケース/買い替えが向くケース

修理と買い替えの判断は、故障箇所と使用年数を基準に見極めます。

修理が向くケース

- 使用5年以内で、点火プラグやフィルターなどの消耗部品が原因

- ファンモーターや温度センサーなど、交換用部品の供給がある場合

- 修理費用が1万円以下で済む場合

買い替えが向くケース

- 製造から8年以上経過し、基板・燃焼筒・送風モーターなどが劣化

- 異臭や煤が出るなど、燃焼系の不具合が複数発生

- 修理費が2万円を超える、または部品供給終了と案内された場合

長府製作所(旧サンポット)やJHIAの安全ガイドでも、10年を超えた製品は安全性の保証ができないため、交換推奨と明記されています(前出:長府製作所・JHIA)。

🔹 寿命判断の目安(まとめ)

- 設計標準使用期間:8年(安全基準)

- 部品供給期間:製造打切後 約10年

- 点火・燃焼・送風系統に複数不具合が出たら寿命ライン

- 10年以上経過した製品は修理より交換が合理的

石油ストーブの「寿命」と「故障」は、症状ではなく時間軸と安全性で判断するのがポイントです。

動作していても、設計上の限界を超えている場合は、早めの交換が最も安全で経済的といえます。

石油ストーブを長持ちさせるメンテナンス方法

石油ストーブは、日常的な使い方や手入れによって寿命が大きく変わります。

同じ機種でも、手入れを欠かさない家庭では10年以上安全に使える一方、メンテナンスを怠るとわずか数年で燃焼不良や異臭が起きることもあります。

ここでは、メーカーが推奨するメンテナンス方法を中心に、長く安全に使うためのポイントを整理して行きましょう。

🔹 シーズン前の点検・試運転を習慣にする

シーズンに入る前に、まずは電源を入れて試運転を行いましょう。

点火プラグが正常に作動するか、異音や異臭がないかを確認することで、使用開始時のトラブルを防げます。

コロナやトヨトミの公式情報では、「毎シーズン初めに試運転を行い、異常を感じたら使用を中止して点検」と明記されています(前出:コロナ・トヨトミ公式情報)。

✅ チェックポイント

- 点火までの時間

- 運転中の異音(ファン・燃焼音)

- 燃焼中のニオイや煙

- 本体や排気口周辺の埃の付着

🔹 灯油の保管・入れ替えに注意する

古い灯油は酸化や水分混入により劣化し、燃焼不良や異臭の原因になります。

長府製作所のサポートページでも、「前シーズンの灯油をそのまま使うと故障の原因になる」と警告しています(前出:長府製作所)。

シーズンごとに新しい灯油を購入し、タンク内の残油は必ず抜き取りましょう。

💡 ポイント

- 灯油は直射日光を避け、密閉できるポリタンクで保管する

- 使い切れなかった灯油は次シーズンに持ち越さない

- 室温が高い場所(玄関・暖房器具付近)での保管は避ける

🔹 フィルター・吸気口の清掃を定期的に行う

埃がフィルターに詰まると、燃焼空気が不足し、炎が赤くなったり黒煙が出ることがあります。

JHIA(日本暖房機器工業会)の安全ガイドでも、月1回以上の吸気口清掃が安全運転の基本とされています(前出:JHIA)。

掃除機や柔らかいブラシでフィルターを清掃し、吸気口の埃を取り除くだけでも燃焼効率が大きく改善します。

🔹 シーズンオフは灯油を抜き、内部を乾燥させる

使用を終えたら、タンクと機内に残った灯油を完全に抜き取りましょう。

内部に灯油を残したまま長期間放置すると、ゴムパッキンの劣化やポンプの詰まりを招きます。

抜き取り後は風通しのよい場所で半日ほど自然乾燥させると、内部に残る湿気を防げます。

✅ 保管時の基本

- タンク・機内の灯油をすべて抜く

- 外装や吸排気口の埃を落とす

- ビニールなどで密閉せず、通気を確保して収納

🔹 定期点検・分解清掃を依頼する

FF式や煙突式ストーブは内部構造が複雑で、ユーザー自身で完全に清掃することは困難です。

JHIAやメーカー各社では、3〜5年ごとの専門点検を推奨しています。

特に、排気管や熱交換器の内部に煤が堆積すると、燃焼効率が低下するだけでなく、排気詰まりによる事故の危険もあります。

メーカーや販売店を通じて依頼できる分解清掃サービスを利用すると、

燃焼筒・熱交換器・送風ファンなどを専門機器で洗浄してもらえ、ストーブの寿命を延ばす効果が期待できます。

日常的な掃除に加え、「シーズンごとに点検」「3〜5年ごとに専門整備」を意識するだけで、

石油ストーブの寿命は平均で2〜3年延びるといわれています。

安全と燃費を両立させるためにも、定期的なメンテナンスを欠かさないことが大切です。

買い替えの判断基準と費用相場

石油ストーブを長く使っていると、「修理して使い続けるべきか」「思い切って買い替えるべきか」で迷う方も多いでしょう。

しかし、暖房機器は安全性と部品供給期間が明確に定められているため、使用年数や症状を基準に判断することが大切です。

ここでは、メーカーが推奨する入換え目安と、実際の費用相場を整理して紹介します。

🔹 買い替えを検討すべきタイミング

メーカー各社は、設計標準使用期間を8年とし、それを超えた製品については点検または交換を推奨しています。

特に以下の条件に該当する場合は、修理ではなく買い替えを検討するのが安全です。

| 判断基準 | 内容 |

|---|---|

| 使用期間が8年以上 | 設計標準使用期間を超過。安全保証対象外。 |

| 修理見積が2万円以上 | 修理費が新品の30〜40%を超えると非効率。 |

| 燃焼中の異臭・異音が頻発 | 内部部品の劣化進行。再発リスクが高い。 |

| メーカー部品供給終了 | 補修部品が入手不可。修理対応外となる。 |

| 排気・吸気の詰まりやサビ | FF式では構造的に清掃・修理が困難。 |

前出のJHIAガイドでも「設計標準使用期間を超えた機器は、点検を行っても安全を保証できない場合がある」と明示されており、

安全を優先するなら“壊れてから”ではなく“基準年数を超えたら”交換を考えるのが正解です。

🔹 修理費と新品価格の比較

修理で済むケースもありますが、部品代と工賃を合わせると新品購入との差が小さくなる場合が多いです。

以下は、修理内容で変わりますがおおよその家庭用石油暖房機の種類別費用目安です。

| 機種タイプ | 修理費の目安 | 新品価格帯 | 設置工事費 | 合計費用目安 |

|---|---|---|---|---|

| 石油ファンヒーター | 5,000〜15,000円 | 約2〜5万円 | なし | 約2〜5万円 |

| 煙突式ストーブ | 10,000〜25,000円 | 約10〜15万円 | 約3〜5万円 | 約13〜20万円 |

| FF式ストーブ | 20,000〜40,000円 | 約15〜25万円 | 約5〜8万円 | 約20〜30万円 |

FF式は設置工事を伴うため初期費用は高くなりますが、

密閉燃焼・排気安全性・暖房効率の面で優れており、長期的には燃料コストの削減にもつながるとされています(前出:コロナ・長府製作所公式情報)。

🔹 交換を後回しにするリスク

寿命を超えた石油ストーブは、見た目に問題がなくても内部の劣化が進んでいます。

点火ヒーターや燃焼制御基板の故障は一見すると単なる不具合ですが、

経年による配線の絶縁劣化や酸化によって発火・一酸化炭素中毒の危険が高まることがあります。

また、補修部品の保有期間が切れると修理そのものが不可能になり、

トヨトミやコロナでは「修理対応終了機種一覧」を公表して、交換を呼びかけています。

🔹 安全・快適に使い続けるための判断基準

最後に、買い替えのタイミングを明確にするための目安をまとめます。

✅ 買い替え判断の目安(要点)

- 使用年数:8年を超えたら点検、10年を目安に交換

- 症状:異臭・異音・点火不良が複数重なる

- 費用:修理費が新品価格の3分の1を超える場合は交換

- 安全性:燃焼系・排気系統の劣化が確認されたら即交換

安全を確保しつつ快適な暖房環境を保つためには、「まだ動くから」ではなく「安全に動かせるか」という視点が欠かせません。

長く使うほどにリスクは増えるため、基準年数を超えた段階での買い替えが最も合理的です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 石油ストーブの寿命は何年ですか?

メーカーが定める設計標準使用期間は8年です。

これは安全上の基準であり、実際には10年以上使える場合もありますが、その期間は保証対象外となります。

コロナやトヨトミでは、8年を超えた製品は「点検または交換を検討」と明示されています。

Q2. 10年以上使っていても問題なければ、そのまま使っていいですか?

動作していても、安全に使用できるとは限りません。

部品供給期間(製造打切後 約10年)を過ぎると修理対応ができなくなり、

燃焼系・電装系の劣化が進行している可能性が高まります。

一酸化炭素発生や発火リスクを考慮し、10年を超えた時点での入換えが推奨されます。

Q3. FF式と煙突式では寿命に違いがありますか?

設計上の寿命(8年)は共通ですが、構造的な違いから実使用年数に差が出ることがあります。

FF式は送風モーターや基板など電子部品が多く、平均的な使用年数は8〜12年。

一方、煙突式は構造が単純なため比較的長持ちする傾向がありますが、

排気管の錆や煤詰まりにより性能が低下するため、10年を超えたら交換検討が望ましいとされています(前出:JHIA・長府製作所)。

Q4. ストーブが臭うのは寿命のサインですか?

灯油臭が強い、煙が出るなどの症状は、燃焼筒の劣化や排気系統の詰まりによる寿命サインの可能性があります。

清掃やフィルター交換で改善しない場合、燃焼系の金属疲労やセンサー劣化が進行していることが多く、

修理よりも本体交換が推奨されます(前出:コロナ・トヨトミ公式情報)。

Q5. 石油ストーブを長持ちさせるコツはありますか?

寿命を延ばす最大のポイントは、定期的な清掃と灯油管理です。

古い灯油を使わない、フィルターを月1回以上掃除する、

オフシーズンには灯油を抜いて内部を乾燥させる――この3つを守るだけで、

平均で2〜3年寿命を延ばせるとされています(前出:JHIA・長府製作所)。

まとめ:安全と快適さを両立するなら「8年」が分岐点

石油ストーブは頑丈な機器ですが、内部の部品やセンサーには明確な耐用年数があります。

メーカーが定める設計標準使用期間である8年を過ぎると、

たとえ動作していても安全性は徐々に低下し、修理対応も難しくなります。

異臭・異音・点火不良などの症状が現れ始めたら、

「使えるかどうか」ではなく「安全に使えるか」を基準に判断することが重要です。

適切なメンテナンスと定期的な点検を行いながら、

8〜10年を目安に買い替えを検討する――これが、事故を防ぎ快適に過ごすための最も現実的な選択といえます。