寒い季節になると、家計を直撃するのが「灯油代」です。

特にファンヒーターやFF式ストーブを毎日使う家庭では、1シーズンで数万円単位の差が出ることも珍しくありません。

灯油価格は市場変動の影響を受けやすく、2024年度の全国平均価格は1リットルあたり約115円前後(出典:資源エネルギー庁「石油製品価格調査」)。

わずか1円の差でも、冬の使用量が200リットルを超えると数百円の節約につながります。

とはいえ、「燃費が悪い」と感じても、その原因は機種だけでなく、使い方や部屋の条件に左右されることも多いものです。

燃費を改善するには、ストーブの構造を理解し、暖房効率を上げる工夫を組み合わせることが重要です。

この記事では、灯油ストーブの燃費を左右する要素や、実際に家庭でできる節約方法を具体的に解説します。

灯油ストーブの燃費を決める3つの要素

灯油ストーブの「燃費」は、単に灯油の減り具合だけでは決まりません。

家庭での使い方や部屋の環境、機器の性能が複雑に関わっています。

ここでは、燃費を左右する主な3つの要素を整理します。

まず重要なのが、機種の燃焼方式と出力のバランスです。

同じ灯油ストーブでも、燃焼方式が異なるだけで消費量に大きな差が出ます。

たとえば、開放式(反射式・対流式)は手軽で安価ですが、燃焼ガスを室内に放出するため換気が必要になり、効率的な暖房が難しいことがあります。

一方、FF式や煙突式のように排気を屋外に逃がす構造の機種は、室内の酸素を消費せず、安定した燃焼を保ちやすいのが特徴です。

また、出力(kWまたはkcal/h)が部屋の広さに合っていないと、灯油を余分に消費します。

小さなストーブで広い部屋を暖めようとすると常に最大燃焼になり、逆に大きすぎる機種では頻繁な点火・停止が起こり非効率になります。

次に関係するのが、部屋の断熱性と空気の流れです。

窓や床から暖気が逃げやすい部屋では、どんなに高性能なストーブでも無駄な燃焼が増えます。

特に築年数が経った住宅では、窓の隙間や壁の断熱不足が燃費悪化の原因になるケースが多く見られます。

厚手のカーテンや断熱フィルムを使うだけでも室温低下を防ぎ、ストーブの稼働時間を減らせます。

また、サーキュレーターを併用して空気を循環させると、温度ムラが減り、設定温度を低めに保てるため結果的に灯油の節約につながります。

そして3つ目は、使い方とメンテナンスの状態です。

燃焼部やフィルターにホコリが溜まると、酸素の流れが悪くなり燃焼が不完全になります。

これにより灯油が無駄に使われ、においの発生や着火不良の原因にもなります。

定期的な清掃や年1回の点検を行うことで、燃焼が安定し、結果的に灯油の使用量を抑えることができます。

✅ 燃費に影響する3つの要素

- ストーブの構造と出力(燃焼方式・暖房範囲の適正)

- 部屋の断熱性と空気循環(暖気の逃げ方・ムラ)

- 日常の使い方とメンテナンス(清掃・点検の有無)

💡 実践メモ

1時間あたりの灯油消費量(L/h)は、燃費の目安になります。

例えば0.3L/hの機種を1日8時間使えば、1日2.4L、1か月で約72L。灯油価格が1L=115円なら、月8,000円超になります。

わずか0.05L/h減らすだけでも、1シーズンで1,000円以上の節約が可能です。

燃費が悪くなる原因とその見分け方

「同じように使っているのに、灯油の減りが早い」と感じるとき、その原因は機械の不具合だけとは限りません。

実は、環境・使い方・メンテナンス不足の3つが重なって燃費を悪化させているケースが多いのです。

ここでは、家庭でよく見られる具体的な原因と、早期に気づくためのチェックポイントを整理します。

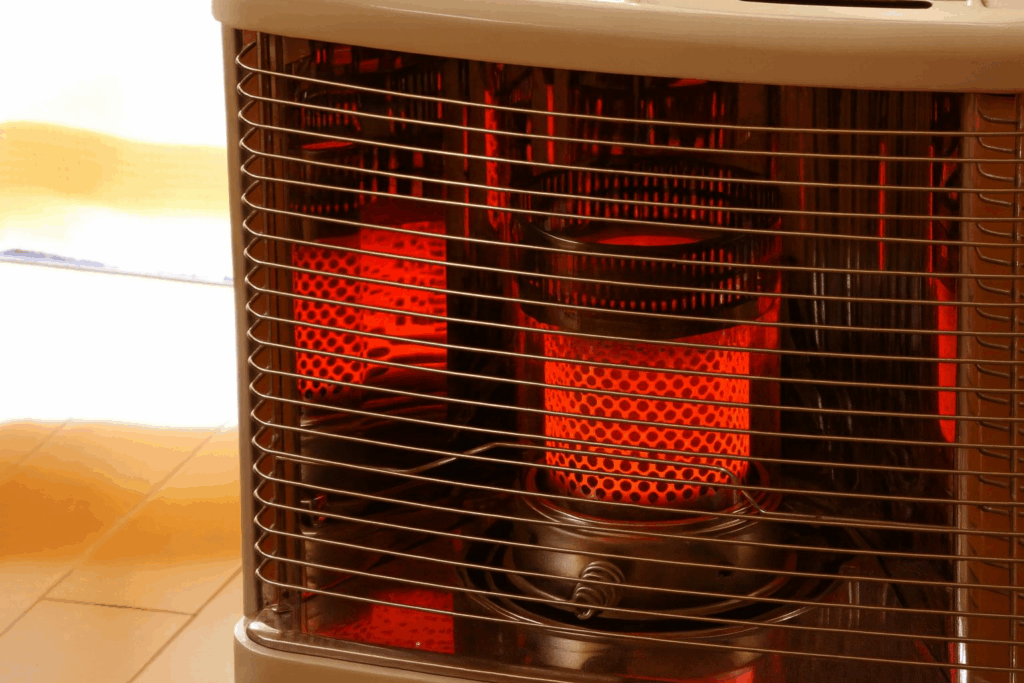

まず最も多いのが、燃焼部の汚れによる効率低下です。

長期間掃除をしていないと、吸気口やバーナー部分にホコリやススが付着し、空気の流れが悪くなります。

燃焼に必要な酸素が不足すると、灯油が完全に燃えきらず、同じ暖房出力を得るために多くの燃料を消費します。

不完全燃焼のサインとしては「炎の色が赤っぽい」「においが強い」「点火時にボッという音がする」といった症状が挙げられます。

次に、部屋の断熱不足も見逃せません。窓や壁の断熱性が低い住宅では、暖気が外に逃げやすく、ストーブのサーモスタットが頻繁に作動します。

結果として点火と燃焼を繰り返すことになり、灯油消費量が増加します。特に古い住宅や賃貸アパートでは、暖房機よりも先に断熱フィルムや厚手カーテンなどの対策を行うだけでも、体感温度が1〜2℃変わることがあります。

さらに、温度設定の癖も大きな要因です。室温を22℃から24℃に上げるだけで、消費エネルギーは約10%増加するといわれています。

設定温度を1℃下げるだけでも、年単位では灯油10.22L分の削減効果が期待できるでしょう。(出典:資源エネルギー庁「省エネポータルサイト」)

そのほか、着火・消火の頻度やストーブ周辺の配置も影響します。

点火・消火のたびに灯油を無駄に消費するため、外出時に短時間であれば電源を切らずに弱運転にしておく方が効率的な場合もあります。

壁際やカーテンの陰に設置している場合も、暖気がうまく循環せず、余分な燃焼が起きることがあります。

✅ 燃費が悪化する主なサイン

- 炎の色が赤くなった、または臭いが強くなった

- 以前より点火時間が長くなった

- 灯油タンクの減りが早く感じる

- 室内温度が安定せず、温度差が大きい

💡 改善の第一歩

定期的な点検と掃除で、燃焼効率を10%以上改善できるケースもあります。

特にシーズンオフ前後には、エアフィルター・吸気口・燃焼皿などを丁寧に清掃することで、燃費の悪化を防げます。メーカー推奨の点検周期はおおむね3〜5年ですが、毎年の軽清掃と5年ごとの専門点検が理想的です。

燃費の良い灯油ストーブを選ぶポイント

灯油ストーブの燃費は、燃焼方式や部屋との相性によって大きく変わります。

機種ごとの性能差はもちろん、使用環境によっても消費量が変わるため、「出力」「燃料消費量」「設置環境」をバランスよく見ることが大切です。

ここでは、家庭で長く使うことを前提に、燃費を意識した選び方を整理します。

まず注目すべきは、燃焼方式の違いです。

最も燃費の安定性に優れるのは、屋外から空気を取り込み、排気も外へ出すFF式(強制給排気式)です。

室内の酸素を消費しないため、燃焼が安定しやすく、灯油を無駄なく使えます。

また、排気ガスを外へ排出する構造なので、においや結露も少なく、換気の頻度を減らせるのも特長です。

次に人気なのが、煙突式ストーブです。

こちらも排気を屋外に逃がす構造ですが、FF式のように電動ファンを使わず、自然の上昇気流で排気を行います。

電源が不要で停電時も使用できるため、寒冷地では今も根強い支持があります。

暖まり方がやわらかく、広い部屋でもムラなく温められる点が魅力です。

一方で、対流式・反射式ストーブは構造が簡単で導入コストが低く、すぐに暖を取れる利点があります。

ただし、燃焼ガスを室内に放出するため、定期的な換気が欠かせません。

空気が乾燥しやすく、酸素濃度が低下すると燃焼効率が下がり、結果的に灯油の消費が増える傾向があります。

また、燃費を左右するもう一つの重要な要素が「出力と部屋の広さのバランス」です。

小さすぎるストーブを大部屋で使うと最大燃焼が続いて灯油を多く消費し、逆に大きすぎる機種はサーモスタットが頻繁に作動して点火・停止を繰り返すため、かえって非効率です。

一般的な目安としては、木造住宅で「1畳あたり約0.4kW」、鉄筋コンクリート住宅で「1畳あたり約0.3kW」が適正範囲です。

さらに、省エネ機能の有無も燃費に影響します。

人感センサーや室温センサー付きモデルは、在室状況や温度変化に応じて自動で出力を制御します。

無人時の燃焼を抑えるため、灯油使用量を10〜15%削減できるケースもあります。

📊 燃費重視で選ぶタイプ別の特徴

| タイプ | 主な特長 | 燃費傾向 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| FF式(強制給排気) | 吸排気を屋外で行い、燃焼安定性が高い | 消費は少なめ | においが少なく換気回数も少ない | 設置工事が必要、停電時は使用不可 |

| 煙突式 | 自然通風で排気を屋外へ | 消費は少なめ | 輻射で部屋全体が暖まりやすい | 煙突工事が必要、停電時は使用不可 |

| 対流式・反射式 | 室内空気を使って燃焼、持ち運び可 | やや多め | 手軽に使える・価格が安い | 換気が必要、長時間運転で空気が汚れやすい |

💡 実践メモ

燃費の良いストーブを選ぶときは、「出力と部屋のサイズ」「燃焼方式」「使用シーン(停電時・日常使い)」の3点をセットで考えるのがポイントです。特に寒冷地では、短期的な価格よりも1シーズンあたりの灯油消費量で比較したほうが、長期的に経済的になります。

家庭でできる灯油ストーブの燃費節約テクニック

灯油ストーブの燃費を良くするには、機種選びだけでなく「日常の使い方」も大きなカギを握ります。

わずかな工夫の積み重ねが、1シーズンで数千円〜1万円以上の節約になることもあります。

ここでは、家庭で実践できる節約の具体策を紹介します。

まず実践すべきは、設定温度を1℃下げることです。

環境省の調査では、暖房温度を21℃から20℃に下げるだけで、エネルギー消費を約10%削減できるとされています。設定温度を少し下げて厚着をするだけでも、室内の快適性を保ちながら灯油消費を抑えることが可能です。

次に効果的なのが、断熱対策の強化です。

窓ガラスから逃げる熱量は住宅全体の約50%ともいわれており、カーテンや断熱シートで窓まわりを覆うだけでも体感温度が1〜2℃上がります。

特に夜間や不在時にはカーテンを閉め、暖気を逃がさない工夫が効果的です。

また、サーキュレーターを併用することも見逃せません。

ストーブの熱は上に溜まりやすく、天井付近と床面で温度差が3〜5℃生じることがあります。

サーキュレーターをゆるく上向きに回すことで、暖気を部屋全体に循環させ、設定温度を下げても均一に暖まる環境をつくれます。

そして、こまめなメンテナンスも燃費に直結します。

吸気フィルターや燃焼皿にホコリがたまると、酸素供給が不十分になり、灯油が効率よく燃えなくなります。

フィルター掃除は2〜3週間に1度、シーズン前後には専門業者による分解清掃を依頼するのが理想です。

特にFF式ストーブでは排気管の詰まりが効率低下を招くため、定期点検が欠かせません。

🔁 今日からできる節約アクション5選

- 設定温度を1℃下げて厚着で調整

- 窓の断熱フィルム・厚手カーテンを導入

- サーキュレーターで暖気を循環

- ストーブ周辺を整理して空気の流れを確保

- 吸気・排気口の清掃を定期的に行う

💡 実践メモ

使用時間を「必要な時間帯に集中させる」ことも有効です。

起床後や帰宅直後など、短時間で部屋を暖めたい場合は一時的に強運転し、室温が安定したら弱運転に切り替える。

これだけで1日あたり約0.2〜0.3Lの節約効果が見込めます。

このように、「使い方×環境×整備」の3方向から見直すことで、無理のない灯油節約が実現できます。

燃費の悪化を防ぐためのメンテナンスと点検

灯油ストーブは、構造がシンプルに見えても精密な燃焼制御が行われている機器です。

定期的なメンテナンスを怠ると、燃焼効率が落ちるだけでなく、においや不完全燃焼のリスクも高まります。

結果として灯油が余計に消費され、燃費の悪化や機器の寿命短縮につながることになります。

まず最も重要なのは、吸気フィルターと燃焼皿の清掃です。

空気を取り込む吸気口やフィルターには、ホコリや繊維くずが付着しやすく、これが燃焼空気の流れを阻害します。

フィルターが目詰まりすると、ストーブが酸素不足になり、燃焼効率が5〜10%低下することもあります。

フィルターはシーズン中でも2〜3週間に一度は軽く掃除機で吸い取るか、水洗いして乾燥させましょう。

次に、点火プラグと炎検知センサーの点検も欠かせません。点火が遅くなったり、途中で消火することが増えた場合は、プラグやセンサーに汚れやススが付着している可能性があります。

これらの部品は自分で掃除するのが難しいため、有償にはなりますが業者へ点検を依頼するのが安全です。

さらに、FF式や煙突式の場合は排気管の清掃が必須です。

排気ダクトの内部にススやホコリが溜まると排気抵抗が増し、燃焼ガスがスムーズに排出されなくなります。

これにより燃焼制御が乱れ、無駄な燃料消費が発生することがあります。

特に長期間使用している場合は、内部腐食やパッキン劣化も確認しておくと安心です。

📊 定期メンテナンスの目安

| 点検項目 | 頻度 | 主な内容 |

|---|---|---|

| 吸気フィルター清掃 | 2〜3週間に1回 | 掃除機または水洗い |

| 燃焼皿・反射板 | シーズン前後 | ススや油汚れの除去 |

| 点火プラグ・センサー | 年1回 | 専門業者による清掃・点検 |

| 排気管・煙突 | 年1回 | 詰まり・腐食・パッキン確認 |

| 本体外装 | 月1回 | ホコリ・静電気防止の拭き取り |

💡 実践メモ

燃費低下を感じたときは、炎の色を見るのが簡単な判断基準です。

青く安定して燃えている状態が理想で、赤っぽい炎やゆらぎがある場合は、空気不足またはススの付着が疑われます。

早めに掃除や点検を行うことで、燃焼効率の回復と安全性の維持が期待できます。

ストーブの寿命を延ばす意味でも、5年以上使用している機器は一度専門点検を受けることをおすすめします。

メーカーや販売店の点検サービスでは、燃焼試験やガス濃度測定などを行い、目に見えない劣化をチェックしてくれます。

費用は5,000〜10,000円程度が一般的で、これを「燃費維持の保険」と考えれば決して高くはありません。

燃費を左右する灯油の品質と保管方法

意外に見落とされがちですが、灯油そのものの品質も燃費に大きく関わります。

灯油は精製直後が最も安定しており、保管環境が悪いと時間の経過とともに酸化や汚れの混入によって燃焼効率が低下します。

どんなに高性能なストーブでも、劣化した燃料を使えば本来の性能を発揮できません。

ここでは、燃費を守るための正しい灯油管理と保管のポイントを整理します。

まず理解しておきたいのは、灯油は保存期間が約3か月〜半年といわれている点です。

長期間放置すると、空気中の酸素や水分と反応して酸化し、特有のツンとした臭気を放ちます。

この「酸化灯油」は燃焼時にススが出やすく、バーナーやノズルの詰まりを引き起こします。

結果として炎が赤くなり、燃費が10%以上悪化するケースもあります。

前シーズンの残り灯油を使うときは、色や臭いを確認し、少しでも異常を感じたら使用を避けるのが安全です。

次に重要なのが、保管場所と容器の管理です。

灯油は直射日光・高温多湿を嫌うため、屋外でもなるべく日陰で風通しの良い場所を選びましょう。

容器は酸化を防ぐため、ポリタンクは青色タイプ(遮光性が高いもの)がおすすめです。

赤いタンクは紫外線を通しやすく、夏場の保管では灯油が変質しやすくなります。

また、フタの締め忘れやホースの差しっぱなしも、ゴミや水分の混入につながるため注意が必要です。

なお寒冷地で主流な490Lタンク、200Lタンクに関しては1シーズンを経過しても劣化がほぼ見られないので、年中を通して安心して使用できるのが大きなメリットです。

さらに、給油時の取り扱いも燃費に影響します。

給油ポンプの先端やタンク口にホコリが付着していると、それが灯油に混入し、燃焼部の汚れや目詰まりを招く原因となります。

特にファンヒーターの場合、わずかな異物でもセンサーの感知不良を起こすことがあるため、給油前に布で軽く拭き取る習慣をつけましょう。

📊 灯油の品質と保管チェックリスト

| チェック項目 | 対応方法 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| 前シーズンの残り灯油 | 色・臭いを確認して異常時は廃棄 | 燃焼不良の防止 |

| 保管容器 | 490Lなどの個別タンク、遮光性のあるポリタンク | 酸化・変質の抑制 |

| 保管場所 | 直射日光を避けた日陰 | 温度上昇・劣化防止 |

| 給油時の異物混入 | ノズル・タンク口を清掃 | バーナー詰まり予防 |

| 保存期間 | 3〜6か月以内を目安に使用(ポリタンクの場合) | 安定した燃焼効率の維持 |

💡 実践メモ

古い灯油をどうしても使いたい場合は応急措置として、新しい灯油と混ぜて希釈することである程度の安定性を確保できます。

ただし、長期保管(半年以上)や変色・異臭がある場合は使用せず、販売店や自治体の回収ルールに従って処分しましょう。

品質を保てば、同じ量の灯油でもより多くの熱を得られ、無駄な燃焼を防ぐことができます。

燃費と安全性を両立させるための使用環境づくり

灯油ストーブの燃費を追求するあまり、安全性を軽視してしまうのは本末転倒です。

特に密閉度の高い住宅では、効率の良い燃焼と十分な換気をどう両立するかがポイントになります。

ここでは、日常生活で無理なく実践できる「燃費を保ちながら安全性も確保する環境づくり」を整理します。

まず意識したいのが、適度な換気サイクルの確保です。

灯油を燃やすには酸素が必要ですが、室内空気を使って燃焼する対流式タイプのストーブでは、酸素濃度が低下すると燃焼効率が落ち、不完全燃焼が発生します。

目安としては、1〜2時間に1回、1〜2分間程度の換気が理想です。

短時間でも空気を入れ替えることで、二酸化炭素や水蒸気を排出し、燃焼が安定します。特に窓を閉め切ったまま長時間使用するのは避けましょう。

次に重要なのが、ストーブの設置位置です。カーテンや壁際など、空気の流れを妨げる場所に置くと、暖気がうまく循環せず燃費が悪化します。

また、対流式に限らず、FF式や煙突ストーブも家具や布類との距離が近いと引火の危険性も高まります。

壁や障害物からは最低30cm以上、前方は1m以上離すのが基本。ストーブの上に加湿器や洗濯物を置くのも、熱交換を妨げるため避けるべきです。

さらに、室内湿度の管理も燃費に関係します。

乾燥した空気は熱を逃しやすく、同じ温度でも体感が寒く感じやすいという特性があります。

湿度を40〜60%に保つことで、体感温度が約2℃上がり、設定温度を下げても快適に過ごせるようになります。

加湿器を併用する、濡れタオルを干すなどの方法でも十分効果があります。

🔁 燃費と安全性を両立する3ステップ

- 1〜2時間ごとに短時間の換気を行う

- 壁やカーテンから30cm以上離して設置

- 室内湿度を40〜60%に維持

💡 実践メモ

FF式や煙突式のように屋外から吸気・排気を行うタイプは、室内空気を消費しないため換気頻度を減らせます。

反対に、対流式・ファンヒーターは室内空気を使うため、定期的な換気が不可欠です。

燃費重視のあまり密閉しすぎると、一酸化炭素中毒や健康被害の危険もあるため、「安全を守ることが最も経済的」という意識を持つことが大切です。

また、万が一の不完全燃焼やガス漏れに備え、一酸化炭素警報器の設置も推奨されます。設置費用は2,000〜3,000円程度と手軽で、家庭内の安全対策として非常に効果的です。

燃費を意識したストーブの買い替えタイミング

どんなに丁寧に使っていても、灯油ストーブは「寿命」とともに燃費性能が低下していきます。

古い機種ほど燃焼効率が落ち、灯油の無駄が増える傾向があります。

買い替え時期を見誤ると、修理費用や燃料代が積み重なり、結果的に高くつくことも少なくありません。

ここでは、燃費面から見た賢い買い替え判断の基準を整理します。

一般的に灯油ストーブの寿命は8〜10年程度が目安とされています。

これは、メーカーが想定する安全使用期間(設計標準使用期間)にも基づいています。

10年を超えると、点火プラグや燃焼制御センサーなどの電子部品が劣化し、燃焼効率が低下。

新型機種に替えるだけで10〜20%の燃費改善が見込めるケースもあります。

また、修理コストが高くなってきたタイミングも買い替えのサインです。

たとえば点火系や送風モーターの交換には1〜2万円かかる場合があり、複数箇所の修理を重ねると新品購入と大差ない費用になります。

メーカー部品の供給期限(通常10年)を過ぎると、修理自体ができなくなることもあります。

さらに、灯油の減りが急に早くなった、炎が赤くなる、においが強くなったといった症状が見られる場合も、燃焼制御が正常に働いていない可能性があります。

こうした状態で使用を続けると、燃料消費が増えるだけでなく、一酸化炭素発生のリスクも高まります。

📊 買い替え判断の目安

| チェック項目 | 状況 | 対応 |

|---|---|---|

| 使用年数 | 8年以上 | 買い替え検討開始 |

| 炎の色 | 赤み・ゆらぎあり | 燃焼部劣化の可能性 |

| 灯油消費量 | 明らかに増加 | 燃費性能低下の兆候 |

| 修理費用 | 1万円以上 | 新品購入と比較検討 |

| 部品供給期限 | 経過 | 修理不可のリスク |

💡 実践メモ

買い替えを検討する際は、「購入価格」だけでなく年間燃料費の差額も比較することが大切です。

たとえば旧型が年間200L消費し、新型が180Lで済む場合、灯油単価115円なら年間2,300円の節約。

10年使用すれば約23,000円の差になります。高効率モデルへの買い替えは、“長期的な節約投資”と考えると納得しやすいでしょう。

ストーブの燃費と環境への影響

灯油ストーブは、寒冷地を中心に多くの家庭で欠かせない暖房機器ですが、その一方でCO₂排出量や大気への影響といった環境面にも配慮する必要があります。

燃費の良し悪しは、家計だけでなく環境負荷の大きさにも直結しているのです。

まず知っておきたいのは、灯油1リットルを燃焼させると約2.49kgの二酸化炭素(CO₂)が排出されるという事実です。(出典:環境省「温室効果ガス総排出量 算定方法ガイドライン」)

たとえば1シーズンで200Lを使用する家庭では、約498kg、つまり一般的な乗用車が約2,500km走行するのと同程度のCO₂を排出している計算になります。

これは決して小さな数字ではありません。

燃費の改善は、この排出量を直接的に削減する手段でもあります。

仮に10%燃費を改善できれば、CO₂排出量も約50kg削減されることになります。

特別な設備投資をしなくても、「効率的な使い方」や「適切なメンテナンス」だけで環境負荷を減らせるのが灯油暖房の利点です。

また、排気中に含まれる一酸化炭素や窒素酸化物(NOx)も、燃焼効率が低下すると増加します。

特に古いストーブや不完全燃焼状態では、これらの有害ガスが増え、室内空気の汚染や健康被害のリスクを高めます。

その意味でも、燃費向上は単なる節約策ではなく、環境と健康の両方を守る行動といえるでしょう。

✅ 環境にやさしい灯油使用のポイント

- 使用量を減らす=CO₂削減に直結

- 燃焼効率を保つ=排気中の有害物質を抑制

- 新品ストーブの導入=長期的な環境改善

💡 実践メモ

小さな意識の積み重ねでも、年間で見ると大きな変化になります。

たとえば、全国の家庭が平均で灯油使用量を5%減らすだけで、年間で約30万トンのCO₂削減につながる試算もあります。

節約が環境保全にもなる、これこそが灯油ストーブを上手に使う最大の価値といえるでしょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 灯油ストーブの燃費が悪いと感じたら、まず何を確認すればいいですか?

A. まず炎の色をチェックしましょう。赤っぽくなっている場合は、吸気フィルターや燃焼皿の汚れが原因で燃焼効率が落ちている可能性があります。フィルター清掃や点検を行い、それでも改善しない場合は専門業者への相談が必要です。

Q2. どのくらいの頻度でストーブを掃除すれば燃費が保てますか?

A. 吸気フィルターは2〜3週間に1回、燃焼皿や反射板はシーズンの前後に掃除するのが理想です。汚れを放置すると燃焼効率が5〜10%低下し、灯油消費が増える原因となります。

Q3. 灯油の保存期間はどのくらいですか?

A. 直射日光を避けた適切な環境で保管した場合でも、3〜6か月が限度です。古い灯油は酸化して燃焼不良を起こし、燃費悪化や異臭の原因になります。前シーズンの残り灯油は使用を避けましょう。

Q4. FF式や煙突式ストーブは本当に燃費が良いのですか?

A. はい。FF式や煙突式は屋外から空気を取り込み、排気を外に出す構造のため、燃焼が安定して無駄が少ないのが特徴です。対流式ストーブよりも灯油の消費が抑えられ、安全でにおいも少なく快適に使えます。

また、FF式は自動制御機能を備えた機種が多く、室温を一定に保ちながら効率的に運転できる点でも経済的です。

Q5. ストーブの燃費と安全性を両立させるための注意点は?

A. 適度な換気(1〜2時間ごとに1〜2分)を行い、カーテンや壁から離して設置することが大切です。また、一酸化炭素警報器を併用すれば、効率的な運転を維持しながら安全面も確保できます。

まとめ:灯油ストーブの燃費を見直して、賢くあたたかく暮らす

灯油ストーブは、寒い季節の暮らしを支える欠かせない存在です。

しかし、その暖かさの裏側で、灯油の使い方や管理次第で燃費が大きく変わります。

灯油価格の変動が続くなか、「少しでも節約したい」「できるだけ長く快適に使いたい」という思いは、多くの家庭に共通する課題です。

この記事で解説したように、燃費の差を生む要因は機器性能だけでなく、使い方・環境・メンテナンス・燃料品質など多岐にわたります。

設定温度を1℃下げる、サーキュレーターで熱を循環させる、フィルターを清掃する――こうした小さな行動が積み重なり、1シーズンで数千円単位の灯油代節約へとつながります。

また、燃費を改善することは家計のためだけでなく、環境保全にも直結する行動です。

燃焼効率を高めることでCO₂排出量を抑え、健康的で快適な室内環境を保つことができます。

特に長く同じストーブを使っている場合は、燃費性能と安全性の両面から買い替えを検討するのも一つの選択肢です。

「暖かさを我慢する節約」ではなく、「正しく使ってムダを減らす節約」こそが、これからの灯油ストーブの上手な付き合い方といえるでしょう。

効率的な燃焼と適切な管理を意識しながら、冬を安心して快適に乗り越えていきましょう。