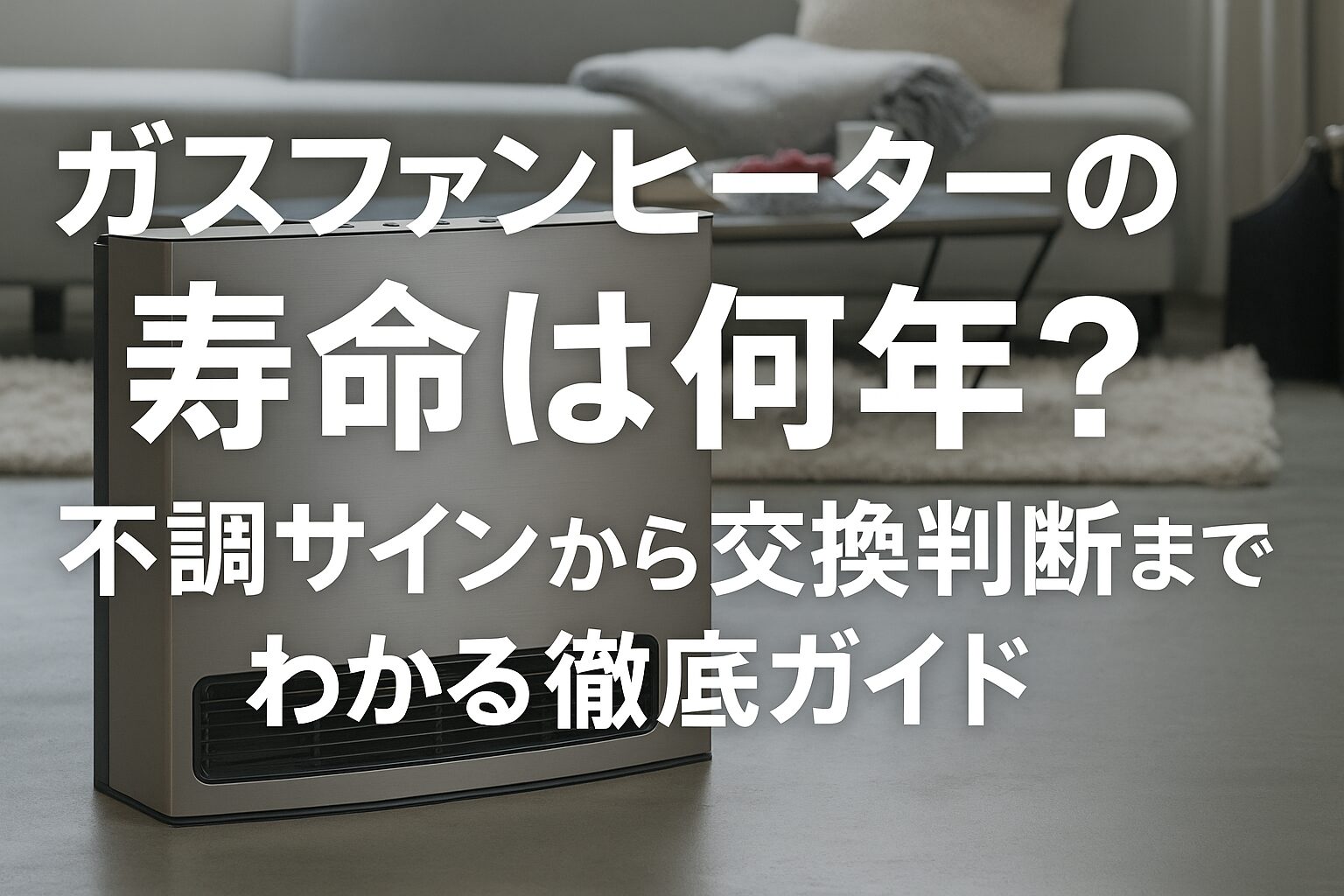

ガスファンヒーターは、寒さの厳しい季節に心強い暖房器具ですが、長年使用するうちに内部の燃焼機構、送風ファン、センサー、安全装置といった多くの部品に経年劣化が生じます。

特に燃焼機器は「設計上の標準使用期間」が設けられており、たとえ正常に動作していても安全性・性能面でのリスクが高まるため、交換や点検の検討が必要です。

例えば、一般社団法人日本ガス石油機器工業会では「製造から10年を目安に点検・取り替えを検討してください」と案内しています。

(出典:一般社団法人日本ガス石油機器工業会 ガス・石油燃焼機器にも寿命があります)

では、ガスファンヒーターの寿命は具体的に何年くらいを目安とすべきでしょうか。

さらに、使用環境・メンテナンス状況によってどのように寿命が変わるのか、買い替えを考えるべきサインとともに整理します。

寒冷地で使われる場面では特に稼働時間が長くなるため、判断基準の理解が重要ですので合わせて見ていきましょう。

一般的な寿命の目安と、寿命を縮める主な要因

ガスファンヒーターの寿命に関して、各社・専門サイトで示されている目安を整理すると以下のようになります。

| 目安年数 | 出典・内容 |

|---|---|

| 製造から10年を目安に点検・交換検討 | Rinnai「製品安全に関するお知らせ」より。ガス機器には寿命があり、10年たったら点検・取替の検討を。 |

| 約6〜10年が寿命の目安 | 専門業者情報として「ガスファンヒーターの寿命は約6年から10年が目安」と。 |

| 設計上の標準使用期間=製造から10年 | Noritzアフターサポートで「製造から10年」が設計上の標準使用期間と明記。 |

このように、標準的な使用条件では 7〜10年程度 が一つの目安とされ、10年を超えたら「交換を検討」という考え方が一般的です。

✅ 寿命を縮めてしまう主な要因

寿命の年数はあくまで目安であり、以下のような使い方・環境では寿命が早まることがあります。

- フィルター・吸気口にホコリが蓄積している

- 長時間連続運転が多く、機器に熱がこもりやすい

- 室温設定や使用頻度が高め(寒冷地仕様で毎日数時間運転など)

- 吸排気の確保が不十分な設置(窓が開いている、壁際でスペースが狭い)

- 部品交換や定期点検・内部清掃がされていない

これらの条件が重なると、たとえ使用年数が7年未満でも不調が急速に進むことがあります。

🧩 実践的な整理

- 製造から10年を超えた機器は、交換を真剣に検討すべき。

- 使用年数が約6〜7年を過ぎていて、かつ使用条件が厳しい環境(寒冷地・長時間使用・清掃頻度低)なら、早めに点検を行う。

- 使用環境が比較的軽く、メンテナンスも行き届いていれば、10年を超えて使えることもあり得る。

寿命が近いガスファンヒーターで起こりやすい不調とリスクのあるサイン

ガスファンヒーターは寿命が近づくと、必ずと言っていいほど“以前とは違う挙動”が現れます。

故障は突然起きるケースもありますが、多くは小さな変化が積み重なって進行していくため、早い段階で気づければ安全性の確保につながります。

特に冬場は稼働時間が長くなるため、少しの不調が一気に悪化しやすい時期でもあります。

ここでは、寿命が近づくと実際に起こりやすい症状を整理し、どこに注意すべきかを明確にします。

ガスファンヒーターは、内部の点火装置・温度センサー・バーナー・送風ファンなど複数の部品が連携して動作する仕組みです。

どれか一つが弱っても燃焼や送風が不安定になり、“におい”“異音”“点火しづらさ”“温まりの遅さ”などの形で表面化します。

症状が出たまま使い続けると、誤作動につながる可能性があり、特に古い機種では部品供給が終了して修理ができないケースも増えていきます。

点火の遅れ・点火音がいつもより長い

寿命が近い機器で最も多いのが、点火までに時間がかかる状態です。

- 「カチカチ」という点火音が長く続く

- 点火するまでに数秒〜十数秒かかる

- 何度か点火を試みるような挙動をする

点火装置の電極の劣化、またはバーナー周辺のガス供給が弱っている可能性があり、内部部品の経年劣化による典型的なサインです。

点火が安定しない機器は、暖房の立ち上がりが遅くなるだけでなく、燃焼が安定するまでににおいが出やすい特徴があります。

温まりが遅く、送風量が以前より弱い

使用年数が長くなるほど、送風ファンの軸受けや回転部が摩耗していきます。

- 温風の勢いが弱い

- いつもの設定温度まで上がるのに時間がかかる

- 最強にしても風量が以前ほど感じられない

このような変化がある場合、ファンの劣化や内部への埃の蓄積が疑われます。

ガスファンヒーターは空気を吸い込みながら燃焼と送風を行うため、内部清掃ができない構造のモデルでは劣化スピードが顕著になります。

異音が続く・振動が増える

寿命の近づいた送風ファンやモーターは、回転バランスが崩れて異音の原因になりやすくなります。

- 「ウィーン」「カラカラ」という回転音

- 運転開始直後にだけ出る異音

- 振動が本体に伝わり、置き台が揺れる

これらはファンやモーターの摩耗、内部部品の固定力低下など、経年劣化による典型的な傾向です。

においがなかなか消えない

ガスファンヒーターは点火直後に少しにおいが出ることがありますが、以下のような場合は寿命サインの一つです。

- 点火後しばらく経ってもにおいが残る

- ガスのにおいとは違う、焦げたようなにおいが続く

- 毎日使用していてもにおいの出方が安定しない

燃焼が弱い、吸気が不足している、バーナー周りの経年劣化などが考えられます。

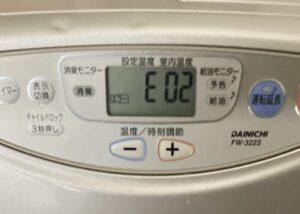

エラーが増える・運転が勝手に停止する

使用年数が長くなるほど、温度センサーなど経年による誤差が増え、“誤検知”のような動作が起きることがあります。

- エラーコードが表示される頻度が増える

- 一度止めて電源を入れ直すと動くが、また停止する

- 長時間運転すると急に止まる

センサー類の劣化は、内部温度の上昇や燃焼不安定を引き起こす可能性があり、“安全装置が反応して停止している”ケースもあります。

危険サインとして特に重要なポイント

複数の症状が同時に出ている場合は、寿命が加速している可能性が高いです。

- 点火しづらさ+においの増加

- 異音+温まりの遅さ

- エラー表示が複数回発生

- 運転中の急停止が増えている

これらが“併発”している場合は、無理に使い続けるより、安全面から交換を優先すべきです。

交換を検討すべきタイミングと、寿命を過ぎた機器を使い続けるリスク

ガスファンヒーターは、見た目に大きな変化がなくても内部部品の劣化が進むと性能と安全性が低下していきます。

暖房機器の特徴として「まだ動くから大丈夫」と感じる利用者が多い一方で、寿命を過ぎた機器ほど不調が進みやすく、シーズン中の突然の停止や異臭などのトラブルが増える傾向があります。

特に使用開始から年数が経過している機器では、メーカーの部品供給が終了して修理不能となるケースがあり、交換以外の選択肢がなくなる状況も少なくありません。

ガスファンヒーターは、点火装置・燃焼部・送風機構・安全装置・温度センサーなど複数の要素が組み合わさって動作するため、1つの部品が劣化すると全体に負荷がかかります。

その結果、点火不良・温度異常・燃焼不安定・異音・誤作動といった症状が連鎖しやすくなり、交換時期の判断が難しくなる場面もあります。

ここでは、交換の判断基準になる実務的なポイントを整理し、寿命を迎えた機器を使い続けることによる具体的リスクを明確にします。

交換を考え始めるべき主なタイミング

次の条件が1つでも当てはまる場合、交換を検討する合理性が高くなります。

- 製造から10年以上経過している

ガス機器の多くは設計上の標準使用期間が10年前後。部品供給が終了している可能性が高い。 - エラーが増え、数日おきに止まるようになった

異常停止はセンサー類の誤作動や燃焼不安定が主原因。再点火してもすぐ再発する場合は内部劣化が進んでいる。 - 点火に時間がかかり、温まりが明らかに遅い

この2つの症状が同時に起きている場合、内部の複数部品が劣化している可能性が高い。 - 異音と振動が以前より増えている

送風ファンの軸受け摩耗が進むと、急停止や過熱の原因になる。 - 部品交換を案内されたが、部品がすでに供給終了

修理できない=交換が唯一の手段になる。

寿命を過ぎたガスファンヒーターを使い続けるリスク

寿命が過ぎても動作を続ける機器はありますが、以下のようなリスクが徐々に高まります。

- 急な停止・点火不能により暖房が使えなくなる

冬の最中に突然故障するケースが多く、特に高稼働の家庭ではトラブルが集中しがち。 - 燃焼の安定性が低下し、においや不完全燃焼のリスクが高まる

においが抜けにくい・息苦しさを感じる・部屋がしっかり暖まらないといった症状が出やすくなる。 - 安全装置が頻繁に作動し、エラー停止が繰り返される

センサー類が経年で誤差を起こしやすくなり、誤作動と安全停止が増える。 - 内部温度上昇による機器負荷の増大

送風ファンが弱ると熱がこもりやすく、内部の他部品の劣化スピードが加速する。

🧩 交換判断の目安(実用フロー)

次の順番で考えると迷いにくくなります。

- 製造年数を確認(背面ラベル)

10年以上 → 交換前提で判断

7〜10年 → 不調があれば点検

7年未満 → 使用状況に応じて様子を見る - 不調の種類をチェック

・点火不良

・異音

・におい

・温まりの遅さ

・エラー表示

このうち複数が同時に出ていれば寿命傾向が強い。 - 部品供給の有無を確認

供給終了 → 修理不可 → 交換一択 - 稼働環境を考慮

長時間使用・低温環境・メンテ不足 → 劣化速度が早い

交換タイミングを先延ばしにすると、突然の停止や安全装置の作動が増え、結果的にリスクだけが上がることになりかねません。

ガスファンヒーターの寿命を延ばすためにできる日常メンテナンスと設置の工夫

ガスファンヒーターは、日々の使い方と環境によって寿命が大きく変わります。

同じ機種でも「5〜6年で不調が出る家庭」と「10年以上問題なく使える家庭」があるのは、使用時間の差はもちろん、吸気状態・内部への埃の入りやすさ・フィルターの管理が大きく影響するためです。

特にガスファンヒーターは空気を吸い込みながら燃焼と送風を行う構造のため、“埃を溜めないこと”と“熱をこもらせないこと”が寿命を延ばすうえで非常に重要になります。

このセクションでは、専門業者に依頼しなくてもできる日常的なメンテナンス、そして設置・運転時の工夫について整理していきましょう。

「毎シーズンの数分の習慣」で、寿命が1〜2年伸びることは十分にあり得ます。

フィルターの掃除を習慣化する

最も効果が大きく、誰でもすぐにできるのがフィルター掃除です。

- フィルターに埃が溜まる

- → 吸気が弱くなる

- → 燃焼が不安定になる

- → 内部温度が高まり、安全装置が作動しやすくなる

この流れは寿命を縮める典型的パターンです。

頻度の目安

- 週1回:埃が多い部屋(リビング・ペット・乾燥しやすい部屋)

- 2~3週間に1回:平均的な家庭

やり方のコツ

- 掃除機をフィルター表面に軽く当てて吸う

- 強く押し付けない(目詰まりを悪化させることがある)

- シーズンオフ前後の大掃除は念入りに

フィルター掃除だけで「エラーが減った」「においが減った」という家庭も多く、効果が分かりやすいメンテナンスです。

本体周囲のスペースを確保する

ガスファンヒーターは周囲に十分な空間がないと吸気・排気が妨げられ、その結果として燃焼が不安定になりやすくなります。

安全・性能の面で理想的なのは以下の条件です:

- 前方:1m以上

- 背面:10cm以上

- 側面:20〜30cm以上

特に背面は壁との距離が近すぎると内部に熱がこもりやすく、ファンの負荷が増えてしまいます。

家具の隙間、カーテンの近く、狭い部屋の角などは避けるのが望ましい配置です。

ガスコードの取り扱いを丁寧にする

ガスコードは柔らかい素材ですが、曲げた状態で長期間使用すると内部の通路が狭くなり、ガス供給の安定性に影響が出る場合があります。

注意ポイント

- コードを折り曲げたままにしない

- コードの上に家具などを置かない

- コードが延ばせる余裕のある位置で使用する

ガスの流れが不安定になると点火が遅れやすくなり、エラーの原因となってしまいます。

毎シーズン前に動作チェックを行う

シーズンに入る前に次のチェックをすると、劣化状態を早めに発見できます。

- 点火がスムーズか

- においが強くないか

- 温風が以前と同じ力で出ているか

- 異音が出ないか

- 連続運転が安定しているか

特に点火・風量・においは劣化が分かりやすいポイントです。

🧩 寿命を延ばす“実践セット”まとめ

次の3つを徹底するだけで、寿命を1〜2年伸ばせる可能性があります。

- フィルター掃除を習慣化(週1〜月1)

- 本体周囲のスペースと吸気をしっかり確保

- ガスコードを直線に近い状態で余裕を持たせて使う

さらに余裕があれば、シーズン前に簡単な動作チェックを追加しておくと、トラブルを未然に防ぎ、結果的に寿命の延長につながります。

安全に長く使うための判断基準と、買い替えを決めるための整理ポイント

ガスファンヒーターは家電とは異なり、ガス燃焼・送風・各種センサーが複合的に動作する“ガス機器”です。

そのため、寿命が近づいた際に起きる不調は単純ではなく、「点火が遅い」「異音がする」「止まる」「においがする」といった複数の症状として現れます。

長く使うほど劣化した部品同士が影響し合うため、不調が連鎖する特徴があります。

この段階で交換判断を先延ばしにすると、安全装置が頻繁に作動するようになり、最終的には完全停止に至るケースが一般的です。

ここでは、ガスファンヒーターの寿命を安全に見極め、交換を“迷わず決められる”ための判断ポイントをまとめます。

安全面で重視すべき判断ポイント

ガスファンヒーターは、安全装置が多段階で搭載されているとはいえ、寿命末期の動作は安定性が低くなります。

特に次のポイントは重要です。

- 点火動作の安定性

カチカチ音が長引く/着火までに数秒以上かかる

→ 点火装置の劣化による典型的サイン。 - 燃焼の安定性(におい・炎の安定)

においが強い/温まりが明らかに遅い

→ バーナーや吸気の不安定が影響している可能性。 - 安全装置の作動頻度

エラー停止や急停止が増えている

→ 温度センサーや酸素濃度センサーの経年誤差が原因。 - 連続運転の持続性

長時間使うと勝手に止まる

→ 内部温度の上昇と送風量不足が複合している恐れ。

これらは「不便」というレベルではなく、安全上のリスクが高まっている兆候と捉えるべきです。

経済性と機能性から判断する基準

寿命が近い機器は、性能と経済性の両方に影響が出始めますので各項目をチェックしておきましょう。

消費ガス量が増える可能性

燃焼が不安定になると設定温度に達しづらく、運転時間が長くなる傾向があります。

結果としてガス消費量が増え、効率の悪い暖房になりやすい状態です。

修理費と交換費用の比較

- よくある修理:点火装置・ファン・センサー類

- 部品供給がある場合:1〜2万円前後の出費になることがある

- 供給終了の場合:修理不可 → 即交換

修理が可能でも「数年後にまた別の部品が壊れる」ケースは多く、製造10年超の機器は交換の方が結果的にコストを抑えられます。

使用環境から判断する基準

同じ年数でも、使用環境の違いで寿命は大きく変わります。

- 寒い地域での長時間運転(1日6〜10時間)

- ペットがいる家庭で埃が多い環境

- リビングなど稼働率の高い場所で使用

- フィルター掃除の頻度が低い

これらに該当する場合は、

使用年数+不調の有無で早めに交換判断

が妥当です。

🧩 判断に迷ったときの“整理フロー”

次の3ステップで整理すると、交換の判断が一気にスムーズになります。

STEP1:製造年数を確認

- 10年以上 → 交換が基本線

- 7〜10年 → 不調があれば点検

- 7年未満 → 使用環境で判断

STEP2:不調の種類と数を整理

- 点火遅れ

- 異音

- におい

- 温まりの遅さ

- エラー表示・急停止

→ 2つ以上出ている場合は寿命ラインに接近。

STEP3:部品供給と修理可否を確認

背面ラベルの型式で調べるか、メーカーサポートへ確認。

部品供給終了 → 修理不可 → 交換が最適。

交換したほうが良いケースのまとめ

次の条件はいずれも「交換優先」と判断して問題ありません。

- 製造10年以上

- エラー停止が月に数回ある

- 点火が安定せず、においも増えている

- 異音+風量低下がセットで起きている

- 連続運転が安定しない

- 修理しようとしても部品供給が終了

寿命末期の機器ほど突然の停止リスクが高いため、暖房が欠かせない環境では早めの交換が現実的な対応になります。

よくある質問

Q1. ガスファンヒーターの寿命は何年ですか?

A. 一般的には 7〜10年 が目安です。製造から10年以上経つと部品供給が終了し、修理不能になるケースが増えるため、交換を前提とした判断が必要になります。

Q2. 寿命が近いサインにはどんなものがありますか?

A. 点火遅れ、異音、におい、温まりの低下、エラー停止などです。2つ以上の症状が同時に出ている場合は寿命と考えるのが妥当です。

Q3. フィルター掃除はどれくらいの頻度で必要ですか?

A. 一般家庭なら月1回、埃の多い環境なら週1回が理想です。フィルター掃除は燃焼安定・吸気改善に効果が大きく、寿命延長にも直結します。

Q4. 修理と交換、どちらを選べば良いですか?

A. 製造から10年以上、または部品供給終了の場合は交換が最適です。7〜10年以内でも、点火・送風・においなど複数の不調が重なっている場合は交換優先の判断が現実的です。

Q5. ガスコードも寿命に関係しますか?

A. はい。ガスコードを折り曲げたまま使用するとガス供給が不安定になり、点火遅れや燃焼不良を誘発することがあります。真っ直ぐ・余裕を持って配置することが大切です。

まとめ:ガスファンヒーターの寿命を正しく理解し、安全に使い続けるために

ガスファンヒーターは、暖房機器の中でも即暖性に優れ、冬場の生活に大きく貢献する設備です。

しかし内部構造は複雑で、点火装置・バーナー・送風ファン・温度センサーなど多くの部品が連動して動くため、使用年数とともに少しずつ劣化が進みます。

劣化は多くの場合、におい・点火遅れ・異音・温まりの低下・エラー停止といった形で現れ、複数の不調が重なるほど寿命に近づいていると判断できます。

この記事で整理したとおり、ガスファンヒーターの寿命は 一般的に7〜10年 が目安とされ、特に製造から10年を超えるとメーカー部品が終了して修理不能になるケースが増えます。

内部部品は目視では劣化が分からないため、使用年数に加え、日常の不調サインが重要な判断材料になります。

フィルター掃除や設置環境の改善など、日常メンテナンスで寿命を延ばす余地はありますが、「複数の不調が同時に起きている」「10年以上経っている」「エラー停止が続く」という状態は、安全性を優先して交換を検討すべき段階です。

特に冬場は稼働時間が長く、突然の停止が生活に直結するため、早めの判断が結果的にリスクを下げます。

ガスファンヒーターは、適切にメンテナンスしながら使えば長く活躍する設備です。

日々の使い方と不調サインを見逃さず、必要なタイミングで交換することで、安全かつ快適な暖房環境を維持できます。

内部劣化は見えないからこそ、使用年数・不調の種類・安全装置の作動を手がかりに、安心して使い続けられる状態を保つように心掛けていきましょう。