給湯器を選ぶ際、多くの方は「ガス種別」や「号数」などのスペックを重視します。しかし、実はそれ以上に重要なのが「排気方式」です。

燃焼によって生じる排気ガスをどのように屋外へ逃がすかは、安全性や快適性、そして給湯器の寿命にも関わる要素といえます。

特に近年では、住宅の高気密化が進み、室内の空気を使うタイプと外気を使うタイプの違いが大きな意味を持つようになっています。

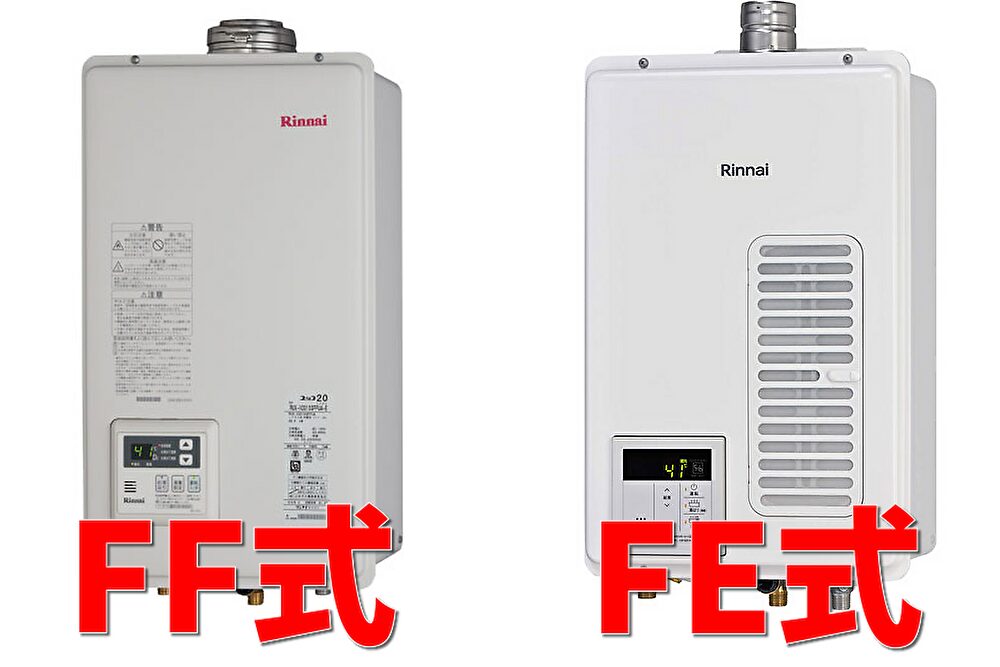

中でも「FF式」と「FE式」と呼ばれる排気方式は、屋内設置型のガス給湯器や暖房機器で広く採用されており、それぞれの構造によって安全性や設置条件が異なります。

本記事では、FF式とFE式の基本的な仕組みから、メリット・デメリット、選び方のポイントまでをわかりやすく整理しました。

住宅の構造や換気環境に合わせて、どちらがより安心・安全に使えるかを理解していきましょう。

給湯器の交換を検討する際は、価格以外の条件もあわせて確認しておくと判断しやすくなります。

たとえば、給湯器交換サービス「交換できるくん」では、本体と工事費を含めた総額表示や、品番と写真だけで完結する見積もりなど、判断しやすい仕組みが用意されています。

まずは、こうしたサービスの特徴を知ったうえで、交換が本当に必要かどうかを整理していくのも一つの考え方です。

FF式とは?|密閉型燃焼で安全性の高い排気方式

FF式(Forced Flue Balanced Type)は、「強制給排気式」とも呼ばれるタイプのガス給湯器です。

その名の通り、給気と排気の両方をファンで強制的に行い、外気を使って燃焼し、排気も屋外へ直接排出するのが特徴です。

つまり、FF式は室内の空気をまったく使わず、外気のみで燃焼を完結させる密閉構造になっています。

この仕組みによって、室内の酸素が減ることがなく、一酸化炭素(CO)中毒のリスクも極めて低く抑えられます。

FF式は特に気密性の高い住宅や、寒冷地のように窓を開けて換気しにくい環境で多く採用されています。

外気との密閉構造によって、室温低下を防ぎつつ安定した燃焼が可能なため、安全性と効率性の両立が図られています。

FF式の仕組み

- 給気:屋外の空気を本体に取り込み、燃焼に使用

- 排気:燃焼後のガスをファンで屋外へ排出

- 構造:室内と完全に隔離された密閉型燃焼方式

FF式のメリット

- 室内空気を使わないため、CO中毒のリスクがほぼゼロ

- 燃焼熱が安定し、外気温の影響を受けにくい

- 室内の温度・湿度を保ちやすく、結露や臭いの発生が少ない

- 異常検知センサーや安全装置との相性が良く、自動停止機能が確実に作動

FF式のデメリット

- 給排気ファンを2基搭載する構造のため、FE式より本体価格がやや高い傾向がある

- 排気口の位置や向きを誤ると、風向き・積雪の影響を受けやすい

- ダクト長や曲げ数に制約があり、設置場所の自由度は限定される

FF式は、屋外環境と燃焼を完全に分離する設計のため、寒冷地や高断熱住宅において理想的な方式といえるでしょう。

FE式とは?|シンプル構造で設置しやすい排気方式

FE式(Forced Exhaust Type)は、「強制排気式」と呼ばれるタイプの給湯器です。

燃焼に使う空気は室内から自然に取り込み、排気のみをファンで屋外に排出する仕組みになっています。

そのため、外気を取り込むための給気ダクト(給気菅)が不要で、構造がシンプルなのが特徴です。

排気のみを屋外に出すため、設置時の制約が比較的少なく、既存住宅への交換にも対応しやすい方式といえます。

FE式の仕組み

- 給気:室内の空気をそのまま取り込み燃焼に使用

- 排気:ファンを使って強制的に屋外へ排出

- 構造:給気は自然、排気のみ強制の片側式構造

FE式のメリット

- 給気ダクトが不要なため、施工性が高く設置しやすい

- 壁面貫通の穴が少なく済む場合があり、改修や交換がスムーズ

- 本体価格・工事費ともに、FF式より若干リーズナブルな傾向がある

- 小規模住宅やマンションなど、限られた設置スペースでも導入可能

FE式のデメリット

- 室内の空気を燃焼に使うため、換気不足による不完全燃焼のリスクがある

- 高気密住宅では室内酸素が不足しやすく、燃焼制御センサーが作動して停止する場合がある

- 換気扇やレンジフードと同時に使うと、室内が負圧になり給気が不安定になる可能性がある

FE式は、構造がシンプルで導入しやすい一方、室内空気を利用するという特性上、換気環境の確保が安全性を左右します。

高気密・高断熱の住宅では特に、換気口や吸気経路のバランスを意識して設置することが重要です。

FF式とFE式の比較|違いをわかりやすく整理

FF式とFE式は、どちらもガス給湯器や暖房機器に使われる排気方式ですが、構造と安全性に明確な違いがあります。

どちらが優れているというよりも、「住宅の構造や設置環境にどちらが適しているか」で選ぶべき要素です。

排気方式の基本比較

| 項目 | FF式 | FE式 |

|---|---|---|

| 給気方法 | 外気を利用(密閉式) | 室内空気を利用(開放式) |

| 排気方法 | ファンで屋外へ強制排気 | ファンで屋外へ強制排気 |

| 室内空気との関係 | 完全に分離 | 室内と一部共有 |

| 安全性 | 高い(CO中毒リスクほぼゼロ) | 換気不足時に不完全燃焼リスクあり |

| 本体価格 | FE式よりやや高い傾向 | やや安価な傾向 |

| 設置性 | 給排気管の制約あり(設置位置に注意) | 給気管不要で設置しやすい |

| メンテナンス性 | 給排気筒の点検が必要 | 換気環境の確認が重要 |

どちらの方式も、燃焼効率や機能面では大きな差はありません。

むしろ、違いが表れるのは「安全性」と「設置条件」です。

現場視点で見る選び方のポイント

- 気密性の高い住宅:FF式が安全で安定。室内空気を使わないため換気量に左右されにくい。

- 既築住宅や設置制約がある場合:FE式が柔軟。既存配管やスペースを活かして交換しやすい。

- メンテナンス性重視:どちらも定期点検は必要だが、FF式は排気経路、FE式は換気経路の確認がポイント。

安全面を最優先するならFF式が確実ですが、設置条件やコストの兼ね合いによってはFE式でも十分対応可能です。

特にマンションや狭小住宅など、給排気スペースが限られる環境ではFE式が選ばれるケースもあります。

FF式・FE式のどちらに多いトラブルと対処法

排気方式が違えば、起きやすいトラブルの傾向も変わります。

どちらも安全装置やセンサーが搭載されており、重大な事故につながるケースは稀ですが、設置環境や使用条件によって特有の不具合が起こることがあります。

ここでは、FF式・FE式それぞれでよく見られる現象と、家庭で確認できる範囲の対処法を紹介します。

【FF式に多いトラブル】

FF式は外気を使って燃焼し、排気も屋外に送る密閉構造のため、室内環境には影響しにくい一方で、屋外側の排気経路トラブルが中心です。

FE式にもみられる症状もありますが、確認していきましょう。

- 排気口の雪・氷・落葉による閉塞

→ 排気ガスが逆流して燃焼が不安定になり、エラーコード(例:E4・E5)が表示される場合があります。

→ 対処:排気口の周囲を確認し、雪や氷、異物を取り除く。再発を防ぐには風除けカバーの設置が効果的です。 - 給排気ダクトの劣化・継ぎ目の外れ

→ 長期使用でシーリングが劣化し、排気漏れや燃焼効率低下を起こすことがあります。

→ 対処:外観から確認できる範囲で異常がないかチェック。亀裂やサビがある場合は業者点検を依頼しましょう。 - ファンモーターの経年劣化

→ 排気ファンは常に稼働するため、10年以上経過すると回転不良や異音が発生しやすくなります。

→ 対処:異音・異臭がある場合は運転を止め、修理見積もりを依頼。モーター交換で改善可能なケースも多いです。

【FE式に多いトラブル】

FE式は室内の空気を燃焼に使う構造のため、換気環境に起因するトラブルが発生しやすい傾向にあります。

- 換気不足による燃焼停止・エラー

→ 室内の酸素が不足すると、不完全燃焼防止センサーが作動して自動停止します。

→ 対処:換気扇や給気口を開放し、十分な空気を取り入れる。窓を少し開けるだけでも改善する場合があります。 - 他の換気設備との干渉(負圧トラブル)

→ キッチンや浴室の換気扇を同時使用すると、室内が負圧になり給気が妨げられることがあります。

→ 対処:換気扇の使用を一時停止し、給湯器を再運転。負圧が頻発する場合は給気レジスターの増設を検討しましょう。 - フィルターや吸気口の詰まり

→ 室内のホコリや油分が吸気口に付着し、燃焼効率を下げるケースもあります。

→ 対処:定期的に掃除機や柔らかいブラシで吸気口を清掃。月1回程度が理想です。

【共通トラブルと注意点】

- エラー表示(E4/E5/E9 など)

→ 多くは一時的な排気異常やセンサー作動です。電源プラグを抜いて5分程度待ち、再接続でリセットを試みましょう。

→ 何度も同じエラーが出る場合は、機器内部の故障やセンサー不良の可能性があります。 - 点火しない・お湯がぬるい

→ 燃焼空気が不足している、もしくは排気がスムーズに出ていない可能性。

→ 外気温が低い日や降雪後に多く見られます。排気口周囲とダクトの状態を確認してください。 - 異臭・白煙・燃焼音の変化

→ 排気不良や燃焼不完全のサイン。放置せず、すぐに使用を停止し点検を依頼しましょう。

🔧 トラブルを防ぐための基本習慣

- 排気口まわりは 30cm以上の空間を確保

- 積雪時は排気口が埋まっていないか 1日1回チェック

- 換気扇を強く回す場合は 給気口を開けて圧力バランスを保つ

- 年1回の保守点検で、排気筒・ファン・センサーの作動を確認

よくある質問(FAQ)

Q1. FF式とFE式、どちらを選ぶのが一般的ですか?

→ 現在の新築住宅や高気密住宅では、FF式が主流です。

外気を使って燃焼するため、室内の酸素を消費せず、一酸化炭素(CO)中毒などのリスクを最小限に抑えられます。

一方、既築住宅や設置スペースが限られる場合には、FE式のほうが取り回しやすいケースもあります。

Q2. FF式とFE式のどちらも自分で選べますか?

→ 一般的には、建物の構造と設置場所によって方式が決まることが多いです。

給気・排気口を壁面に設けられる構造であればFF式も設置可能ですが、マンションや共同住宅などで壁に穴あけ制限がある場合はFE式に限定されることがあります。

希望する方式がある場合は、設置環境を調査したうえで業者に相談するのが確実です。

Q3. FE式でも安全に使えるようにするには?

→ FE式を使用する場合は、換気環境の確保が最も重要です。

特にキッチンや浴室など、換気扇の同時使用で室内が負圧になると、空気の流れが乱れ燃焼が不安定になります。

使用中は定期的に換気を行い、吸気口や給気レジスターが塞がれていないかを点検しましょう。

Q4. FF式とFE式で燃費(ガス代)に差はありますか?

→ 給湯能力や燃焼効率は、方式よりも機種性能によって左右されます。

同等クラスの機種であれば、FF式・FE式いずれも燃費差はほとんどありません。

ただし、FF式のほうが燃焼が安定しやすく、外気温の影響を受けにくいため、環境によっては若干効率が高くなることもあります。

Q5. 交換時にFF式からFE式(または逆)に変更できますか?

→ 変更自体は可能ですが、排気経路の工事が必要となる上に給排気管が隠蔽部にある場合多いので現実的ではない場合が多いです。

まずFF式は給排気の両方を外気で行うため、排気管と給気管の設置が前提です。

そのため、FF式からFE式に変更する場合は給気経路の撤去や調整が、逆にFE式からFF式にする場合は外壁への給気口新設工事が発生します。

いずれにせよ、どちらの方式も安全に動作させるには、現状の設置状況や排気距離を含めた現場調査が欠かせません。

まとめ:排気方式を理解して安心・安全な給湯器選びを

FF式とFE式は、どちらもガス給湯器に採用されている代表的な排気方式ですが、構造上の特徴や安全性の考え方には明確な違いがあります。

FF式は外気を使って燃焼する密閉構造のため、室内の空気を汚さず、換気の影響も受けにくい安全性の高い方式です。

一方のFE式は室内空気を利用するため設置の自由度が高く、リフォームや限られたスペースでの設置に適しています。

ただし、燃焼方式は「どちらが優れているか」ではなく、住宅構造や使用環境との相性で選ぶべきものです。

たとえば、高気密・高断熱住宅ではFF式の安定性が重視されますが、既築住宅やマンションなどではFE式のほうが現実的な場合もあります。

また、どちらの方式でも共通して重要なのは、排気経路や換気環境の維持です。

排気口の位置・周囲の風向き・定期点検の有無など、環境に応じた確認を怠らなければ、どちらの方式でも安全に長く使用できます。

給湯器は10年以上にわたって使う機器です。

見えない排気構造こそが快適性と安全性を支えていることを理解し、設置環境に合った方式を正しく選ぶことが、長期的に安心できる住まいづくりにつながると言えるでしょう。

最後に:給湯器交換で迷ったら、費用と条件を一度まとめて確認

給湯器の交換は、金額だけでなく「追加費用が発生しないか」「工事はちゃんとしてもらえるのか」「保証はあるのか」といった点が不安になりやすい分野です。

そうした不安を減らす選択肢として、給湯器交換サービス「交換できるくん」では、

本体・リモコン・標準工事費をすべて含めた“総額表示”で見積もりを確認できます。

見積もり確定後に、事前説明のない追加請求が発生しない点も特徴です。

また、現在使用している給湯器の型番と設置状況の写真を送るだけで見積もりが完結するため、現地調査の立ち会いが難しい方でも進めやすい仕組みになっています。

取り扱いはメーカー正規品のみで、無料の10年保証が付帯。

運営会社は東証グロース上場企業のため、ネット完結型でも一定の安心感があります。

「交換すべきか迷っている」

「費用感だけ先に把握しておきたい」

という段階でも、見積もりだけであれば費用はかかりません。

(型番と写真で見積もり/追加費用なし/全国7大都市圏対応/無料10年保証付き)