ガスストーブは毎日のように稼働する暖房機器であり、使用年数が進むほど動作に小さな変化が現れやすくなります。点火の遅れ、暖まり方の弱さ、異音など、最初はわずかな違和感でも、積み重なることで日常の使い勝手に影響が出るようになります。

ただし、それが寿命による劣化なのか、一時的な不調なのかを見極めるのは難しいため、判断材料を知っておくことが重要です。

多くのメーカーでは、ガスストーブの設計標準使用期間をおおむね10年に設定しています。(出典:一般社団法人日本ガス石油機器工業会 ガス・石油燃焼機器にも寿命があります)

この年数は「10年で故障する」という意味ではありませんが、安全性能を確保しやすい目安として示されており、実際には使用環境や1日の運転時間によって寿命には大きなばらつきが生まれます。

例えば、ほぼ毎日長時間運転している家庭と、補助的に短時間だけ使う家庭では、同じ年数でも内部部品の疲労度がまったく違うことが珍しくありません。

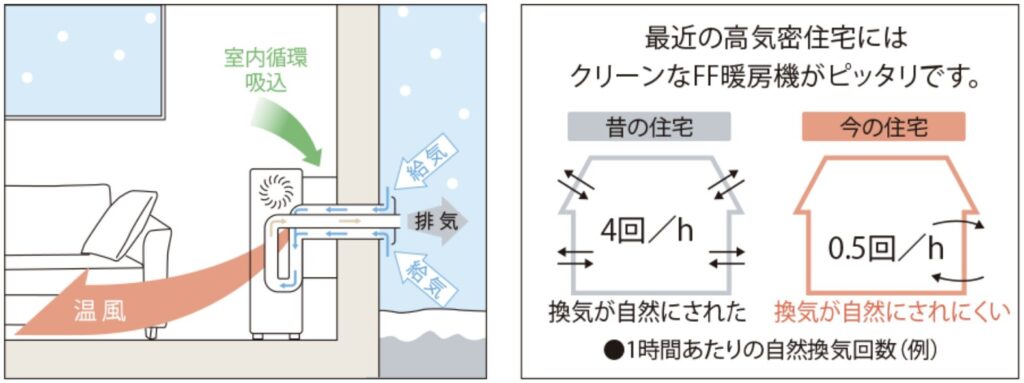

特にFF式ガスストーブは、外気を取り込み、燃焼後の排気も屋外へ出す密閉燃焼構造が特徴で一方、内部の電子部品は確実に経年劣化が進むため、外観だけでは状態を判断しにくくなります。

そのため、寿命の判断には年数だけでなく、体感の変化や動作のクセの有無が大きな手がかりになります。

この記事では、ガスストーブの寿命の考え方、買い替え判断のポイント、FF式の構造による寿命への影響、そして長く使うために気を付けたい要素をわかりやすく整理して解説します。

ガスストーブの寿命の目安とは?

ガスストーブの寿命を判断するうえで、最も分かりやすい基準となるのが使用年数と使用時間の組み合わせです。

多くのメーカーでは、ガスストーブの設計標準使用期間を約10年としています。

これは「10年経てば必ず故障する」という意味ではなく、安全性能を設計どおりに維持できる期間が概ね10年という考え方です。

しかし実際の寿命は家庭ごとに大きく異なり、毎日長時間使用する家庭では8年前後で不調が出始める場合もあります。

特にFF式ガスストーブは外観がきれいなまま長く使えるケースが多い一方で、内部の点火装置・センサー類・制御基板は使用時間に比例して確実に劣化するため、見た目では寿命が判断しにくい特徴があります。

こうした内部劣化が進むと、点火の遅れや温まりにくさといった初期症状が出始め、これが実質的な寿命のサインになる場合もあります。

また、設置環境によって寿命に差が出ることもあります。

湿気の多い部屋や温度差の大きい場所では、内部部品への負担が増えることがあり、同じ年数でも状態は大きく変わります。

つまり、寿命は「年数」だけで判断するのではなく、年数+使用時間+体感の変化の3つを合わせて見ていく必要があります。

寿命を左右する主な要素

| 要素 | 内容 | 寿命への影響 |

|---|---|---|

| 使用年数 | メーカー目安は約10年 | 内部部品の安全性能の基準 |

| 使用時間 | 長時間運転ほど負荷が大きい | 点火・基板・センサーの劣化が早まる |

| 設置環境 | 湿気・温度差・壁際など | 内部への負担が増えるケースあり |

| メンテナンス | 周囲の埃・塞ぎ物など | 過負荷の原因になりやすい |

| 個体差 | 機種や製造ロットの違い | 劣化ペースにバラつきが出る |

寿命の判断ポイント

- 寿命の目安は約10年だが、実際の状態は家庭ごとに大きく異なる

- 長時間運転する家庭では同じ年数でも劣化が早く進む

- FF式は外観では寿命が判断しにくく、動作の変化が重要な手がかりになる

- 年数だけで判断するのは危険で、使用時間や体感変化も同時に見る必要がある

- 内部部品は必ず劣化するため、見た目がきれいでも油断できない

ガスストーブの買い替えを検討すべきサイン

ガスストーブは内部部品の劣化が外観に現れにくいため、実際の使用時に感じる“体感の変化”が重要な判断材料になります。

特にFF式ガスストーブはバーナー部の煤がつきにくいため、「汚れで調子が悪い」というケースは少なく、動作の違和感=内部の経年劣化である可能性が高くなります。

点火が遅くなる、設定温度まで上がりにくくなる、異音がなるなど、わずかな変化でも積み重なるとストーブの性能に直接影響します。

また、使用年数が10年を超えている場合は症状が軽くても交換の検討が必要です。

メーカーの部品供給期限が過ぎると修理ができなくなるケースも多く、故障したタイミングによっては真冬に暖房が使えなくなるリスクもあります。

特に寒冷地の家庭では、突然の停止は生活への影響が大きく、早めの判断が安心につながるでしょう。

年数に関係なく、“年々クセが増えている”というゆるやかな変化も寿命サインのひとつです。

点火までの待ち時間が少しずつ伸びている、温度調整の反応が徐々に遅くなっているなど、長く使っているからこそ分かる違和感が増える場合は、内部で複数の部品に劣化が進んでいる場合があります。

交換を検討すべき主な症状

| サイン | 状況 | 説明 |

|---|---|---|

| 点火が遅い | 以前より着火に時間がかかる | 点火装置や制御系の劣化が進んでいる可能性 |

| 暖まりにくい | 設定温度へ到達しにくい | 熱の立ち上がりが弱くなっている状態 |

| 反応が鈍い | 強弱の切替に遅れが出る | 制御部やセンサーの経年劣化が原因 |

| 動作音の違和感 | 運転音が大きい・不規則 | 動作バランスの低下が疑われる |

| 10年以上使用 | 目立つ症状がなくても要注意 | 部品供給期限が近く、突発故障のリスクが高い |

重要ポイント

- 点火や温まり方の変化は内部の劣化が進んでいるサイン

- FF式は汚れに左右されにくいため“体感の違和感”が寿命判断に直結する

- 10年以上使用している機器は、軽い症状でも交換検討の優先度が高い

- 動作音や反応の鈍さなど“年々増えるクセ”も見逃せない

- 修理できない年代の機種は故障=即交換になる可能性がある

FF式ガスストーブの構造と寿命への影響

FF式ガスストーブは、燃焼に使う空気と排気をすべて屋外で完結させる密閉構造を持ち、燃焼が安定しやすく高気密住宅にも適しているという特徴があります。

ただし、この構造は「室内の汚れを吸わない」という意味ではありません。本体内部には送風用のファンが存在しており、長期間の使用で微細な埃が内部に付着することは避けられません。

埃が溜まれば、発熱しやすい部位で熱がこもりやすくなり、結果的に寿命の進み方にも影響します。

FF式は燃焼室の熱をそのまま押し出す方式で暖房を行うため、高温になる部分には継続的な熱ストレスがかかりやすいという構造的な特徴があります。

毎日の使用で金属部や周辺パーツが膨張と収縮を繰り返し、この“熱の反復”が年数とともに確実に積み重なります。

内部の埃が熱だまりにつながると、熱ストレスが余計にかかる場合があり、これも寿命の進行に関わる要素になります。

また、給排気トップは屋外に設置されているため、外のトップ状況(ごみ、積雪、物の配置)や気圧差が燃焼状態に影響する場合があります。

直接的な故障原因にはなりにくいものの、季節や環境によって燃焼の立ち上がり方が変わりやすく、長く使うほどこうした影響の積み重ねが運転傾向に現れます。

FF式ストーブの寿命に関係するポイント(事実のみ)

- 内部には埃が確実に付着する

→ 熱がこもりやすくなり、長期的に負荷がかかる。 - 燃焼室に熱が集中しやすい構造

→ 熱ストレスの蓄積が寿命の進行に直結する。 - 給排気トップの状況や気圧差で燃焼状態がわずかに変わる

→ 年数が経つほど影響の積み重ねが運転傾向に現れる。 - 外観の汚れや見た目と内部状態は一致しない

→ 汚れによる故障も、年数による劣化も外からは判断が難しい。

ガスストーブを長く使うためのポイント

ガスストーブは、使用環境とちょっとした扱い方の違いで寿命に数年の差が出ることがあります。

特にFF式ガスストーブは内部の電子部品は使用時間に比例して確実に劣化します。

そのため、本体そのものを過度に分解清掃する必要はありませんが、“負荷を増やさない環境づくり” と “シーズン前の軽い確認” が、結果として寿命の延長につながります。

最も重要なのは、ストーブ周辺の状態です。

例えば燃焼中の前に物を置いていたり、壁や家具などが近すぎると熱がこもり、内部部品の負担が増える場合があります。

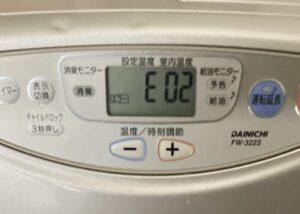

また給排気口の前にも物を置くと、給排気が乱れエラーの原因になることがあります。

こうした外部環境が原因で調子が悪く見えるケースも多く、日常の配置を見直すだけで改善することも少なくありません。

さらに、シーズン前の軽い動作確認は、劣化や故障の早期発見に役立ちます。

最初の点火が異常に遅い、切り替えの反応が極端に鈍い、温度が上がるまでに時間がかかりすぎるといった症状が出ていれば、シーズン中にトラブルへ発展する可能性があります。

本格的に使い始める直前に動作を確認しておくことで、気づかないまま使い続けるリスクを避けらるでしょう。

メンテナンスのポイント

- ストーブ周りに物を置かない

給排気口・排熱スペースを塞がないことが、機器への負担を大幅に減らす。 - 壁や家具との距離を確保する

放熱スペースが確保できないと内部温度が上がりやすく、部品の寿命を縮める原因になる。 - 電源コード周りを整えておく

過度な折れ曲がりや引っ張りは接触不良の原因になる。 - シーズン前に必ず点火と切り替え動作を試す

最初の点火が異常に遅い、強弱切替の反応が鈍いなどの症状は早期発見が重要。 - 気になる違和感は放置しない

少しのクセでも内部劣化の前兆であることがある。

ガスストーブの修理と交換の判断基準

ガスストーブは、症状によっては修理で改善する場合がありますが、一定ラインを超えると修理より交換のほうが現実的になることがあります。

特にFF式ガスストーブは内部構造が複雑で、劣化が進むと複数の部品が同時に影響を受けていることが多いため、ひとつの不調だけを修理しても根本解決に至らないケースがあります。

修理できる状態なのか、それとも交換したほうがよいのかを判断するには、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。

最も大きな判断材料となるのが、使用年数と部品供給状況です。

メーカーは安全確保のため部品保有期間を設定しており、一般的に10年を過ぎると供給が終了する部品が増え始めます。

つまり「直したいのに部品がない」という状況が起こりやすくなり、その場合は必然的に交換しか選択肢がなくなります。

また、仮に部品があったとしても、10年以上経過した機器は複数部品の劣化が進んでいることが多いため、部分修理では再発するリスクが高いという特徴もあります。

さらに、症状の出方も判断の手がかりになります。

点火が極端に遅い、設定温度までなかなか上がらない、運転中の反応が不安定といった複合的な症状が出ている場合は、複数の部品に劣化が及んでいる可能性が高く、修理しても改善しないことがあります。

反対に、リモコン操作が効きづらい・電源コードの接触が悪いなどの単純な不調であれば、修理で問題が解決する場合も少なくありません。

修理と交換の判断材料

| 判断基準 | 修理向きのケース | 交換向きのケース |

|---|---|---|

| 使用年数 | 7〜9年程度 | 10年以上 |

| 症状の数 | 単独の不具合(例:操作不良) | 複数の症状が同時に出ている |

| 部品供給 | まだ供給されている | 部品供給が終了している |

| 費用バランス | 修理費が比較的軽い | 修理費が高額(交換と同等レベル) |

| 再発リスク | 原因が明確で単純 | 劣化が全体的に進んでいる |

重要ポイント

- 10年以上使用している機器は交換の優先度が高い

- 部品供給が終了している場合は修理不可のため即交換になる

- 複数症状が同時に出ている場合は修理より交換のほうが合理的

- 単純な操作不良やコード周りの問題は修理で改善するケースもある

- 費用が交換と大差ない場合は交換を選んだほうが総合的に安心

交換費用の相場と選ぶときのポイント

ガスストーブを交換する際に気になるのが、本体価格と工事費のバランスです。

FF式ガスストーブは密閉燃焼構造のため、給排気ラインの施工が必要で、一般的な暖房機器に比べて本体と工事の両面で費用がかかります。

とはいえ、すでにFF式が設置されている住宅であれば、壁穴を再利用できるケースが多く、工事費が抑えられる場合もあります。

まずは、費用の大まかなイメージを押さえておくことが重要です。

本体価格は機種や暖房能力によって幅がありますが、多くの家庭で選ばれる標準的なサイズでは、おおむね約15万円〜20万円台前半が中心です。

大きな空間向けの高出力タイプでは20万円台になる場合もあり、反対にコンパクトタイプは15万円前後で購入できることもあります。

工事費は、既存の設置環境をどれだけ再利用できるかで変わりますが、一般的には2万円〜5万円程度がひとつの目安です。

給排気トップが特殊だったり、設置位置を大きく変える場合は追加費用が発生します。

交換時のポイントとして重要なのは、使ってきた環境に合った暖房能力(kcal/h・kW)を選ぶことです。

今より暖まりにくい、反対にオーバースペックで効率が悪い、といったミスマッチを防ぐためには、部屋の広さだけでなく「実際にどれぐらい暖まっていたか」という体感も参考になります。

また、古いモデルから新しいモデルに変える場合、同じ能力でも燃焼効率が改善しているため体感温度が変わることがあり、出力選びで迷ったときは現在の体感を基準にすると失敗しにくくなります。

交換費用の目安

| 費用項目 | 一般的な目安 | 備考 |

|---|---|---|

| 本体価格 | 15〜20万円台 | 暖房能力・機能・サイズで変動 |

| 工事費 | 2〜5万円程度 | 設置場所が同じであれば安く済むことも |

| 追加費用 | 0〜数万円 | 設置場所変更・壁穴の新設などがある場合 |

選ぶときのポイント

- 今使っている出力(暖房能力)が適切だったかを振り返る

“ちょうど良かったのか”“物足りなかったのか”を基準にすると選びやすい。 - 設置場所を確認する

同じ場所に設置であれば工事費が抑えられる。 - サイズ選びに迷う場合は現状の体感を優先する

同じ出力でも最新モデルは効率が高く、暖まり方が変わる場合がある。 - 特殊な位置に設置している場合は追加費用の可能性がある

レイアウト変更や壁穴の新設は費用に影響する。

よくある質問(FAQ)

Q1. ガスストーブは何年使ったら交換すべきですか?

一般的な目安は約10年です。メーカーの設計標準使用期間が10年に設定されているため、これを超えると内部部品の劣化が進みやすく、部品供給の終了で修理ができなくなる場合があります。症状が軽くても10年以上の場合は交換を前向きに検討することをおすすめします。

Q2. 点火が遅くなっただけでも寿命のサインになりますか?

はい。点火の遅れは典型的な初期症状で、内部の点火装置や制御部品の劣化が進んでいる可能性があります。放置すると不点火やエラー停止につながることもあるため、年数が経っている場合は要注意です。

Q3. FF式ガスストーブは室内の汚れで調子が悪くなることはありますか?

FF式は外気を取り込んで燃焼しますが、温風を出すために送風ファンが備え付けられています。そのため、室内の埃などを吸い込んでフィルターが目詰まりしてしまう場合がありますので、定期的にフィルターの確認と清掃をするようにしましょう。

Q4. 修理と交換はどちらが費用的にお得ですか?

症状が単独で原因が明確な場合は修理で改善するケースがありますが、10年以上の機器で複数症状が出ている場合は交換のほうが現実的です。部品供給が終了している場合は修理そのものができないため、交換が唯一の選択肢になります。

Q5. 本体価格と工事費はどれくらいかかりますか?

一般的には、本体約15〜20万円台+工事費2〜5万円程度が目安です。既存の設置場所での交換であれば工事費が抑えられ、位置変更や壁穴の新設が必要な場合は追加費用が発生することがあります。

まとめ:ガスストーブの寿命を踏まえた付き合い方

ガスストーブは、使用時間や環境の違いで寿命に大きな個体差が出る暖房機器です。

設計標準使用期間の10年はひとつの目安になりますが、実際にはその前から点火の遅れや温まりにくさなどの変化が現れ、反対に10年を超えても大きな不調なく使えているケースもあります。

大切なのは「年数だけで判断しないこと」と「日常の中で気づく小さな変化をそのままにしないこと」です。

FF式ガスストーブは構造上、外観だけでは状態を判断できない機器です。

室内汚れの影響を受けにくい反面、内部の電子部品は確実に劣化し、使い続けるほど反応の遅れや動作ムラが出やすくなります。

特に10年を超える機器は部品供給の問題が発生しやすく、軽い症状でも交換を検討する価値が高い時期に入ります。突然のエラー停止が冬場に起こると生活への影響が大きいため、判断を先延ばしにしないことが安心につながります。

一方で、ストーブ周辺の環境を整える、シーズン前に軽い動作確認をするなど、日常の扱い方で負担を軽減できる部分もあります。

過度な負荷を与えずに使うことで、寿命をできる限り長く保つことが可能です。

目に見えない劣化が進む機器だからこそ、体感として現れる変化を丁寧に拾い、年数・症状・使用状況のバランスで判断することが最も現実的な付き合い方といえるでしょう。