冬場の暖房シーズンになると、ポリタンクからストーブやファンヒーターへ灯油を移す機会が増えます。

慣れた作業のはずが、ついうっかりポンプの口を外してしまったり、容器の位置がずれてこぼしてしまうこともあるでしょう。

灯油はわずかな量でも独特の臭いが残りやすく、放置すると部屋全体に染みつく厄介な汚れです。

さらに、揮発したガスが火気に引火すれば、火災につながるおそれもあります。焦って雑巾で拭き広げたり、ドライヤーで乾かそうとするのは危険です。

灯油をこぼしたときに大切なのは、焦らず安全を確保し、臭いを閉じ込めないように正しい手順で処理することです。

特に冬場の密閉空間では、空気の循環が悪いために臭いが抜けにくく、時間が経つほど処理が難しくなります。

この記事では、家庭内で灯油をこぼしたときに「やってはいけない行動」と「正しい対処の流れ」を、床材別の掃除方法から臭いの除去・処分の仕方まで詳しく解説します。

小さな失敗でも放置せず、初動で安全と清潔を守るための知識を身につけましょう。

灯油をこぼした直後に絶対やってはいけない行動

灯油をこぼすと「すぐ拭かないと」と思ってしまいがちですが、間違った処理はかえって被害を拡大させます。

特に火災・臭い・健康被害の観点から、次の行動は絶対に避けてください。

1. ティッシュや雑巾で擦る

灯油を含んだティッシュや雑巾で擦ると、表面に広がってしまい、染み込み範囲が拡大します。

吸収よりも「拡散」させてしまう形になるため、後から臭いが取れにくくなります。

最初は拭くのではなく、吸い取ることを意識しましょう。

2. ドライヤーやストーブで乾かす

乾かせば早く臭いが飛ぶように感じますが、灯油の蒸気は可燃性です。

温風や熱源を近づけることで引火・爆発の危険があります。

特に電源プラグを抜き差しするときに生じる火花でも、引火事故につながる可能性があります。

3. 排水口やトイレに流す

灯油は水に溶けません。排水口に流すと配管内部に付着し、悪臭や詰まりの原因になるだけでなく、下水処理場での火災リスクを高めます。

環境省の「廃棄物処理法」でも、家庭からの油類排出は禁止されています。

(※参照リンク:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法))

4. 揮発を放置する

少量だからとそのまま放置すると、室内に灯油臭が充満します。

炭化水素の一種であるケロシン成分が空気中に拡散すると、体調不良を引き起こすおそれがあり、換気を怠るのは非常に危険です。

5. ストーブの近くで作業する

暖房がついたままの状態でこぼすケースもありますが、そのまま処理するのは厳禁です。

火気がある状態で吸着材を置いたり新聞紙を使うと、わずかな火花で引火することもあります。

必ず火を消してから対応してください。

💡 ポイント整理

- 拭くのではなく「吸い取る」が基本。

- 火気を完全に遮断する。

- 換気を最優先する。

- 下水には流さない。

安全確保のために最初に行うべき3つの基本対応

灯油をこぼしたときに最も重要なのは、「臭いを取ること」よりもまず安全の確保です。

焦って拭いたり洗剤を使う前に、火気・空気・吸収の3点を落ち着いて整えることが、被害を最小限に抑えるポイントになります。

灯油は揮発性が高く、室温20℃前後でも短時間で蒸気を発します。

その蒸気は空気より重く、床面や家具の下に滞留しやすいため、まずは空間全体のリスクを下げる必要があります。

1. 火気を完全に遮断する

まず真っ先に行うのは、火をすべて消すことです。

ストーブやファンヒーター、ガスコンロはもちろん、仏壇のロウソク、アロマキャンドル、ライター、さらには静電気でも危険があります。

灯油の主成分である炭化水素は、引火点が約40℃前後と低く、ドライヤーの温風や延長コードのスパークでも引火することがあります。

また、電源のオン・オフ操作もできる限り避けましょう。

照明やスイッチの切り替えによる微小な電気火花でも着火の原因になり得ます。

安全のため、ブレーカーを落とす必要はありませんが、こぼした場所付近の電源操作は厳禁と覚えておきましょう。

✅ 安全チェックリスト

- 暖房器具の電源を切り、プラグを抜く。

- ストーブ・ガスコンロ・喫煙など火気を完全に遮断。

- 電気スイッチの操作を避ける。

- 作業中の照明が必要な場合は懐中電灯を利用。

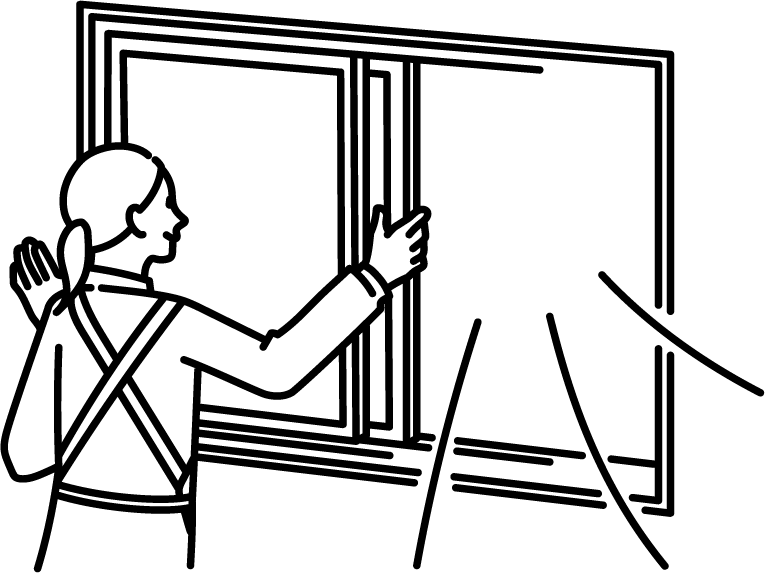

2. 換気を徹底して、揮発ガスを逃がす

火気を止めたあとは、すぐに窓やドアをすべて開けて換気します。

灯油の揮発成分は空気より重く、床付近に溜まりやすい特徴があります。

低い位置の換気口や玄関ドアを開け、風の通り道を確保しましょう。冬場でも我慢せず、少なくとも10〜15分は風を通します。

サーキュレーターや扇風機を使う場合は、電気の火花が出ないタイプを選ぶか、少し離れた位置から風を送るのが安全です。

密閉空間のままだと、灯油臭だけでなく目や喉への刺激を感じることもあります。

頭痛や息苦しさを感じたらすぐにその場を離れてください。

💡 補足

灯油の臭いを早く飛ばすために「温度を上げる」「加湿する」方法を試す人もいますが、これは誤りです。

温度を上げると揮発が加速し、空気中の濃度が高まって逆効果になります。

あくまで風による換気が最も安全で確実です。

3. 吸着材を使って静かに吸い取る

火気と換気を確保したら、次はこぼれた灯油を吸収・回収します。

ここで重要なのは「拭き取る」ではなく、「吸い取る」こと。

新聞紙・キッチンペーパー・古布など、繊維が細かくて吸収力の高いものを重ね、押し当てるようにして灯油を吸い上げます。

強く押しすぎると床材の隙間やカーペットの奥に染み込むため、軽く押すのがコツです。

吸い取り材としておすすめなのは以下の3つです。

✅ 家庭で使える吸着アイテム

- 新聞紙:広範囲を一度に覆える。重ねて数枚使う。

- キッチンペーパー:細かい部分や隙間の吸収に効果的。

- 猫砂や重曹:油分を吸着し、臭いも軽減。広範囲時に有効。

吸い取りが終わった新聞紙や猫砂は、すぐにポリ袋へ入れて密閉し、屋外の風通しのよい場所に一時保管します。

この段階で袋の口を開けたまま放置すると、揮発ガスが再び室内に戻ってしまうため注意が必要です。

🧩 ステップまとめ

- 火気を完全に遮断する。

- 換気を行い、風の通り道を確保。

- 吸着材で静かに吸い取り、密閉して屋外へ。

この3ステップをすぐに行うことで、火災リスクと臭いの広がりを大幅に減らせます。

慌てて動くよりも、まずは冷静に「安全・換気・吸収」の順番を守ることが、結果的に最も早く片付ける方法です。

床材別の掃除・脱臭手順

灯油をこぼした後に安全を確保できたら、次は「どこにこぼれたか」に応じて掃除の仕方を変える必要があります。

床の素材によって吸着の深さや臭いの残り方が異なり、同じ方法では逆に汚れを広げてしまうこともあります。

ここでは家庭で多い4種類の床材ごとに、最も安全で効果的な処理手順を紹介しましょう。

フローリングの場合

フローリングは表面が樹脂やウレタンでコーティングされているため、灯油が染み込みにくい反面、表面に油膜を作りやすいという特徴があります。

まずは前の手順で吸着材を使って可能な限り吸い取り、その後に以下の手順を行います。

- ぬるま湯に中性洗剤を数滴入れ、やわらかい布を軽く湿らせる。

- 灯油が付着した部分を軽く拭き取る(強く擦らない)。

- 水拭きで洗剤を除去したあと、乾いた布で完全に乾拭きする。

- 最後に重曹を軽く振りかけ、5〜10分置いてから掃除機で吸い取る。

重曹は油分の分解と臭いの吸着を同時に行えるため、残り香を防ぐのに有効です。

どうしても臭いが残る場合は、活性炭を小皿に入れて一晩置くとかなり軽減します。

カーペットの場合

カーペットは最も厄介な素材です。

毛の奥まで染み込みやすく、上から拭くだけでは臭いが取れません。

焦らず「吸収→洗浄→乾燥」の三段階で進めます。

- 吸着材(新聞紙・猫砂など)でできる限り灯油を吸い取る。

- ぬるま湯200mlに中性洗剤を小さじ1混ぜ、布を浸して軽く絞る。

- 汚れ部分を「叩くように」押し当てて汚れを移す。擦ると繊維に押し込むのでNG。

- 水拭きで洗剤を拭き取り、乾いた布でしっかり水分を除く。

- 最後に重曹をふりかけ、数時間放置してから掃除機で吸い取る。

灯油の量が多い場合や毛足の長いラグでは、下まで染みて臭いが抜けにくくなります。

その際は、完全に乾くまで風通しの良い場所で陰干しし、直射日光やヒーター乾燥は避けることが大切です。

熱で揮発した灯油ガスが残留臭を強めることがあります。

畳の場合

畳は植物繊維(い草)でできているため、灯油を吸い込むと奥まで染み込み、非常に臭いが取れにくい素材です。

こぼした瞬間の初動が何よりも重要です。

- まず新聞紙や紙タオルを厚めに重ね、上から押さえて吸い取る。

- その後、粉末重曹または小麦粉をふりかけ、10〜15分放置。

- 粉が油を吸着したら掃除機で吸い取る。

- 最後に、酢を薄めた水(酢:水=1:4)を布に含ませ、軽く拭いて中和する。

- 風通しを良くして自然乾燥。

ただし、畳の芯まで染み込んでしまった場合は、家庭での処理では限界があります。

臭いが長期間残るようなら、畳を一時的に外して乾燥させるか、業者に相談するのが確実です。

クッションフロア・玄関タイルの場合

クッションフロアや玄関の塩ビ素材は比較的扱いやすいですが、表面が滑りやすくなるため注意が必要です。

吸い取り後、中性洗剤を含ませた布で拭き、水拭き・乾拭きを繰り返します。

仕上げにアルコールスプレーで脱脂し、完全に乾かすと滑り防止にもなります。

タイル目地に染み込んだ場合は、重曹ペースト(重曹+少量の水)を塗り、1時間ほど置いてから拭き取ると効果的です。

📊 床材別・処理の比較表

| 床材の種類 | 吸着材 | 洗浄方法 | 臭い対策 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| フローリング | 新聞紙・重曹 | 中性洗剤で拭き取り | 活性炭・重曹 | 擦らず軽拭き |

| カーペット | 猫砂・布 | 叩き洗い+乾燥 | 重曹 | 熱乾燥NG |

| 畳 | 新聞紙・粉末重曹 | 酢水で軽拭き | 換気+陰干し | 染み込み注意 |

| クッションフロア | 新聞紙 | 洗剤→水拭き | アルコール | 滑り防止 |

✅ 実践メモ

- どの床材でも「熱を使わない」が基本。

- 重曹は臭い・油の両方に効果的。

- 処理後は半日〜1日、換気を続ける。

灯油の臭いが残る原因と除去の科学

こぼした灯油をしっかり拭き取ったつもりでも、数時間後に再び臭いが漂ってくることがあります。

これは「揮発性成分」と「吸着臭」が原因で、単純な掃除だけでは除去できない特性を持っています。

臭いの仕組みを理解することで、効果的な脱臭方法を選べるようになります。

揮発性成分が残る理由

灯油は炭素数9〜16程度の炭化水素(パラフィン系、ナフテン系、芳香族炭化水素)から構成される揮発性液体です。表面に残ったわずかな量でも、時間の経過とともに空気中に蒸気として放出されます。

この蒸気が室内の空気に溶け込み、特有の「ケロシン臭」を感じさせるのです。

特に冬場の密閉空間では、換気不足により揮発ガスが滞留しやすくなります。

室温が20℃を超えると揮発速度が上がり、臭気濃度は短時間で約2倍に達することもあります。

この段階では「掃除しても臭いが消えない」というより、臭いの発生源が空気中で継続している状態なのです。

💡 対策ポイント

- 換気扇や窓の開放を「上と下」両方向で行い、空気の通り道をつくる。

- 扇風機で空気を循環させる際は、こぼした場所から離して風を送る。

- 揮発が落ち着くまでは、加湿や暖房で温度を上げすぎない。

吸着臭が残るメカニズム

もう一つの厄介な原因が「吸着臭」です。

灯油の分子が壁紙・木材・布製品の微細な繊維に取り込まれ、表面ではなく内部から少しずつ臭いを放出する現象を指します。

特にカーペットやカーテン、木製家具は灯油の成分を吸着しやすく、一見きれいに見えても臭気が残りやすい素材です。

吸着臭は通常の拭き掃除では落とせないため、化学的中和・吸着剤による除去が必要になります。

代表的な方法は以下のとおりです。

| 対応方法 | 原理 | 使用例 |

|---|---|---|

| 重曹 | 弱アルカリ性で酸化分解・吸着効果 | 床・畳・布製品にふりかけて放置 |

| 酢(クエン酸) | 酸性でアルカリ臭を中和 | 水で4倍に薄めて布拭き |

| 活性炭 | 多孔質構造による吸着 | 小皿に置く/袋で吊るす |

| コーヒーかす | 油臭吸着+脱臭効果 | 乾燥させて布袋に入れる |

これらはそれぞれ効果の持続時間が異なります。

重曹や活性炭は吸着持続力が高い反面、湿度が高いと吸着効率が落ちます。

定期的に交換しながら使用するのが理想といえるでしょう。

消臭剤や芳香剤の使い方に注意

市販の消臭スプレーや芳香剤で一時的に臭いをごまかす方法もありますが、根本的な除去にはなりません。

香りの分子が灯油臭と混ざることでかえって不快臭に感じることもあります。

消臭スプレーを使う場合は、こぼした箇所ではなく「部屋全体」に軽く噴霧し、空気中の臭気成分を分解するタイプを選ぶのがポイントです。

製品を選ぶ際は「光触媒」「二酸化塩素」「活性炭配合」と記載のあるものを選ぶと、化学的分解による持続脱臭が期待できます。

長引く臭いへの対応ステップ

以下の手順で進めると、ほとんどの灯油臭は数日以内に消えます。

🧩 灯油臭除去ステップ

- 吸着材で物理的に除去(新聞紙・重曹)

- 換気を1日2〜3回、各15分以上行う

- 活性炭や重曹を設置(3日程度)

- 臭いが残る場合は、酢水または中性洗剤で再拭き

- 木製家具や畳の場合は、風通しの良い場所で乾燥

これでも臭いが取れない場合は、繊維や壁紙内部まで灯油が浸透している可能性が高く、表面清掃では限界があります。

専門業者の脱臭サービスでは、オゾン脱臭機や吸着剤スプレーを使用して分子レベルで分解します。

✅ 実践メモ

- 「臭いが戻る」は再揮発が原因。

- 香りで隠すより、重曹・活性炭で“吸う”が正解。

- 酸性・アルカリ性のバランスを使い分けると効果的。

臭いは時間が経つほど除去が難しくなります。

発生源を放置せず、化学的な吸着・中和を組み合わせることが、家庭で行える最も確実な方法です。

こぼした灯油の廃棄・処理方法

灯油をこぼした後の掃除で見落としがちなのが、「吸い取った新聞紙や布の処分方法」です。

臭いが取れたと思っても、正しく廃棄しないと再び臭気が戻ったり、最悪の場合は引火・火災につながることがあります。

ここでは、家庭で安全かつ法令に沿って灯油を処理する方法を整理します。

使用済みの吸着材や布の扱い方

こぼした灯油を吸い取った新聞紙やキッチンペーパー、猫砂などは、そのまま室内に置かないことが鉄則です。

灯油は揮発性が高く、吸着した紙類からも可燃ガスが発生します。以下の手順で安全に処理してください。

- 使用済みの吸着材をまとめてポリ袋に入れる。

- 口をしっかり縛り、二重袋にする(密閉性を高めるため)。

- 屋外の日陰・風通しの良い場所で一時保管。

- 数日後に可燃ゴミとして廃棄する(自治体ルールに従う)。

このとき、袋を屋内で放置しないことが大切です。

特に暖房中の室内では温度上昇により再揮発が起こり、臭いが再び広がります。

ビニール袋はポリエチレン製(高密度タイプ)を選ぶと臭気の漏れを防げます。

排水口・トイレに流すのは絶対NG

冒頭でも解説しましたが、灯油を直接流す行為は、環境汚染と火災の両面で禁止されています。

環境省が定める「廃棄物処理法」では、油類を水路や下水道に流すことを明確に禁止しています。

灯油は水に溶けず、排水管の内側に付着すると酸化して悪臭を放つだけでなく、下水処理施設での火災を誘発する危険があります。

仮にごく少量でも、流さず新聞紙や吸着剤に染み込ませて廃棄するのが正しい方法です。シンクやトイレを使って処理することは避けましょう。

灯油そのものを処分したい場合

古くなった灯油やタンクの底に残った分を廃棄したいときは、家庭ゴミとして出すことはできません。

灯油は「危険物第四類」に該当するため、専門業者やガソリンスタンドでの引き取りが必要です。

店舗によっては有料(1Lあたり100〜300円前後)で回収を行っており、ポリタンクごと持ち込みが可能な場合もあります。

回収を依頼する際は、以下の点に注意してください。

✅ 灯油廃棄時の注意事項

- 原則としてガソリンスタンド・販売店・灯油配送業者に相談する。

- ペットボトルなどに小分けして持ち込むのは危険。必ず灯油用ポリタンクを使用。

- 灯油と他の液体(洗剤や水など)を混ぜない。

- 廃棄前に「こぼした灯油を吸着したものがある」旨を伝えるとスムーズ。

家庭では絶対に燃やしたり、流したりしてはいけません。どんなに少量でも、可燃性液体の処理は専門ルートに任せることが安全です。

床材やタオルに染みた場合の扱い

タオルや雑巾など洗って再使用したい場合は、灯油臭がなくなるまで何度か中性洗剤で手洗いし、風通しのよい屋外で自然乾燥させます。

ただし、洗濯機で洗うと排水ホースや槽内に灯油臭が移るため、洗濯機での洗浄は避けるのが賢明です。臭いが取れない場合は、その布も廃棄対象にしましょう。

廃棄時の火災防止ポイント

こぼした灯油や吸着材を捨てる際に最も注意すべきは、「残留揮発ガスによる自然発火」です。

以下の条件が重なると、思わぬ引火事故が起こることがあります。

- ビニール袋内で高温多湿になった

- 近くに熱源(ストーブや給湯器)がある

- 他の可燃ゴミ(スプレー缶・電池など)と混在している

これを防ぐために、必ず「袋をしっかり密閉」「冷暗所で保管」「別袋で廃棄」を徹底してください。

✅ 安全処理の要点まとめ

- 吸着材は密封し、可燃ゴミとして廃棄。

- 下水やトイレに流さない。

- 古い灯油はガソリンスタンド等に引き取り依頼。

- 洗濯機で処理しない。

- 熱源付近に置かない。

正しい廃棄処理を行うことで、臭いの再発も防げます。

特に冬場は室温が上がるほど再揮発が進むため、処理物を早めに屋外へ出すことを心がけましょう。

臭いが取れない場合の応急対策

掃除と換気を徹底しても、数日たっても灯油の臭いが抜けない場合があります。

これは、床や壁、家具の素材に「吸着臭」が残っているためで、一度染み込んだ灯油成分が時間をかけて揮発し続けている状態です。

完全除去には日数がかかることもありますが、家庭でもできる応急的な消臭・脱臭対策を講じることで、臭いの再発をかなり軽減できます。

換気+吸着を同時に行うのが基本

臭いが残る場合、まずやるべきは「風の流れを作りながら、臭いを吸着する」ことです。

ただ窓を開けるだけでは空気が対流せず、部屋の一部に灯油の成分が滞留します。空気の出口(下部の窓やドア)と入口(上部の窓)を対角に開け、風の通り道を確保することで効率的に臭気を追い出せます。

さらに、空気中に漂う臭気成分を吸着するアイテムを併用すると効果が上がります。

✅ おすすめの組み合わせ

- 換気扇+窓開放(15分 × 1日2〜3回)

- 扇風機で空気を循環

- 活性炭・重曹・竹炭・コーヒーかすを部屋に設置

- 床付近にも吸着剤を置く(灯油蒸気は下に溜まるため)

特に活性炭や竹炭は、表面に微細な穴が多数ある多孔質構造で、灯油の臭い分子を物理的に吸着します。

小皿に入れて数カ所に置くだけで、1〜2日で臭いが和らぐケースが多いです。

酸とアルカリの中和を活用する

灯油の臭いの主成分である炭化水素系は弱アルカリ性を示すため、酸性の成分で中和する方法も有効です。もっとも安全で手軽なのが「酢水スプレー」です。

酢水スプレーの作り方

- 水200mlに対して酢を大さじ1加える。

- スプレーボトルに入れ、軽く混ぜる。

- カーペットやフローリングに軽く吹き付け、布で拭く。

※吹きかけすぎると湿気で臭いがこもるため、1回の使用量は少なめに。

※金属や塗装面は変色の恐れがあるため、目立たない場所で試してから使用します。

酢の臭いは数時間で消えますが、その間に灯油成分を中和し、残留臭の再揮発を抑えます。よりマイルドな方法として、クエン酸スプレーも同様の効果があります。

重曹と活性炭のダブル吸着法

臭いが強く残る部屋では、「重曹と活性炭の併用」が効果的です。

重曹は床やカーペットなど接地面の臭い吸着に、活性炭は空気中の臭い除去に強いという違いがあります。

- 床全体に重曹を薄くまき、3〜4時間放置。

- 掃除機で丁寧に吸い取る。

- 同時に活性炭を部屋の四隅に置く。

- これを1〜2日繰り返すと、臭い分子が段階的に減少。

この方法は、灯油をこぼしてから時間が経過してしまった場合でも有効です。

特に畳や木製家具の下など「空気が動かない場所」にも吸着剤を置くことで、臭い戻りを防げます。

家電を活用した脱臭

家庭用の空気清浄機・脱臭機・オゾン発生器も、一定の効果を発揮します。

空気清浄機の場合は、活性炭フィルター付きタイプを選び、運転モードを「強」に設定して数時間稼働させます。

脱臭専用機は、ニオイ分子を化学分解して除去する仕組みで、短期間で臭いを大幅に軽減できます。

ただし、灯油が床や壁に染み込んでいる場合、空気清浄機だけでは完全除去は難しいため、吸着・換気との併用が必要です。

応急処置後の「確認の目安」

消臭作業を行ったあとも、次のチェック項目を確認しましょう。

✅ 臭いが残っていないかの確認方法

- 朝起きたときや帰宅直後に灯油臭を感じるか

- カーペットや布団など柔らかい素材に臭いが移っていないか

- 壁や家具の一部から臭気が再発していないか

もし数日経っても臭いが再発する場合は、壁紙や畳の内部に灯油が浸透している可能性があります。その際は、部分的な張り替えや専門業者のオゾン脱臭を検討しましょう。

✅ 実践メモ

- 酸性とアルカリ性の中和を意識する。

- 換気と吸着をセットで行う。

- 活性炭・重曹・酢の3点セットは最も効果的。

- 臭いが長引く場合は“発生源が残っている”と考える。

応急対策で臭いを和らげたあとは、再発を防ぐ環境づくりが大切です。

壁や家具に染みた灯油の処理方法

床やカーペットだけでなく、灯油が壁紙や家具に飛び散った場合、表面上は乾いても臭いが長く残ることがあります。特に壁紙や木製家具は吸着しやすく、時間が経つと臭気分子が内部に染み込み、日中の温度変化によって再び放出されます。

ここでは、壁・木製家具・布製ソファなど素材別に、安全で効果的な処理方法を紹介します。

壁紙(クロス)についた場合

壁紙は紙またはビニール素材でできており、表面が微細な凹凸を持つため、灯油が付着すると毛細管現象で内側まで浸透します。

まずは表面に残った分を吸い取ることが最優先です。

手順:

- ティッシュやペーパータオルを軽く押し当てて、表面の灯油を吸い取る。

- 酢水(酢:水=1:4)または中性洗剤を薄めた水を布に含ませ、固く絞る。

- 汚れた部分を“叩くように”拭く。擦ると広がるため注意。

- 清潔な布で水拭きをし、完全に乾拭き。

- 臭いが残る場合は、重曹を小皿に入れて付近に置く。

ビニールクロスの場合は比較的除去しやすいですが、紙製や布製クロスは染み込みやすく、表面だけ拭いても臭いが残ることがあります。

もし拭き取っても臭いが消えない場合は、表面の張り替えを検討するのが最も確実です。小範囲であれば補修シートを貼る方法もあります。

木製家具についた場合

木材は多孔質で、内部に空気や水分を含む構造になっており、灯油の臭いが非常に残りやすい素材です。

特に無垢材や塗装の薄い家具は吸着が早く、表面処理を誤ると臭いを閉じ込めてしまいます。

処理のコツは「拭き取る→吸着→乾燥」の三段階です。

手順:

- 表面の灯油をキッチンペーパーで軽く吸い取る。

- 重曹を薄くまき、1〜2時間放置して吸着させる。

- 乾いた布で重曹を拭き取り、仕上げに酢水で軽く拭く。

- 風通しの良い場所で自然乾燥。

重曹は木材内部の油分をゆっくり吸着するため、焦らず時間を置くのがポイントです。

また、乾燥時に直射日光を当てると木の表面が反ってしまうため、陰干しでゆっくり乾かすことが望ましいです。

💡 補足

臭いが抜けない場合は、家具用の「天然素材系オイルクリーナー(柑橘油・オレンジオイル系)」で表面を軽く拭くと、香りによる中和効果と脱脂効果が得られます。

ただし、ニスや塗装面を痛める可能性があるため、目立たない部分で試してから使用します。

ソファや布製家具についた場合

布張りのソファやクッション類は、繊維が灯油を吸い込みやすく、臭いの除去が最も難しい素材です。

水洗いができないものも多いため、慎重に進める必要があります。

手順:

- こぼれた部分にキッチンペーパーを重ねて灯油を吸い取る。

- 中性洗剤を水で10倍に薄め、タオルを軽く湿らせる。

- “押し当てて吸い上げる”ように拭く。擦ると繊維に押し込むためNG。

- 酢水で仕上げ拭きをして、風通しの良い場所で乾燥。

- 最後に重曹をふりかけて1晩放置し、翌日掃除機で吸い取る。

カバーが外せるタイプのソファであれば、洗濯時に中性洗剤+重曹を小さじ1追加すると、臭い除去効果が高まります。

内部まで染みた場合は、市販の「布製品用脱臭スプレー(光触媒・炭系)」を併用し、数日かけて臭気を分解していくのが現実的です。

家具裏・壁裏に入り込んだ灯油

家具や壁の隙間に流れ込んだ灯油は、表面から拭いても除去できません。臭いが局所的に残る場合は、その箇所を特定して内部乾燥を試みます。

扇風機の風を当てたり、除湿機を稼働させることで、内部にこもった臭気分子を外へ逃がします。

数日続けても臭いが改善しない場合、壁紙の裏や床下にまで浸透している可能性があり、その場合は専門業者による部分脱臭・張り替えが必要になります。

✅ 実践メモ

- 擦らず「押さえて吸う」が基本。

- 酸(酢)とアルカリ(重曹)を使い分ける。

- 木材は陰干しで乾燥。

- ソファなど布製品は重曹+掃除機で仕上げ。

- 壁紙の奥から臭いが出る場合は張り替え検討。

壁や家具に染みた灯油の処理では、表面の汚れを取るだけでなく、内部の揮発を促すことが重要です。完全に臭いを消すには時間がかかりますが、正しい手順で対処すれば再発を防ぐことができます。

安心して作業するための安全チェックと体調管理のコツ

灯油をこぼしたときに重要なのは、掃除の手順だけではありません。

気づかないうちに室内にこもった臭いや蒸気が不快感を与えることもあるため、安全と快適さの両面から作業環境を整えることが大切です。

ここでは、家庭での作業中に気をつけたい安全管理と、体調を守るためのポイントを紹介します。

換気をしながら作業する

灯油をこぼした直後は、まず風の通り道をつくることが最優先です。

灯油の成分には独特の揮発性があり、閉め切った部屋では臭いが強く残ります。

窓を2方向開けて空気の流れを確保することで、作業中の息苦しさや不快な臭いを抑えられます。

・小さな窓でもいいので2箇所以上開ける

・サーキュレーターで空気を回す(こぼれた場所に風を当てない)

・寒い日でも10〜15分の換気を数回行う

灯油臭は空気の下の層に溜まりやすいので、低い位置の窓を開けると効果的です。

換気を十分に行うだけで、作業後の臭い残りも大幅に減ります。

手や衣類を清潔に保つ

作業後は、手や腕などについた灯油をそのままにしないようにしましょう。

手肌に残った灯油はベタつきやにおいの原因になります。

ぬるま湯と中性洗剤で洗い流し、タオルでしっかり水気を取ります。

衣類についた灯油も、放置すると臭いが取れなくなります。

洗濯する際はほかの衣類と分けて洗い、十分に乾かすのがポイントです。

乾燥機の使用は避け、自然乾燥で完全に臭いが抜けてから収納します。

ペットや小さな子どもを近づけない

灯油をこぼした場所には、見た目にはわからなくても成分が残っています。

掃除が終わってから数時間は、ペットや小さな子どもを近づけないようにしましょう。

床に近い位置ほど臭気が強く残るため、完全に乾くまで別の部屋で過ごすのが安全です。

作業エリアを一時的に区切る、ベビーゲートを使うなど、空間を分ける工夫をすると安心です。

静電気と火気の管理を徹底する

灯油を扱う際は、わずかな火花でも引火の原因になり得ます。

冬場は特に静電気が発生しやすいため、作業前に次の点を確認しましょう。

・ストーブやガスコンロはすべて電源オフ

・ドライヤーや暖房機の近くでは作業しない

・化学繊維の衣類は避け、綿素材の服を着る

・金属部分に触れる前に軽く手を湿らせて静電気を逃がす

また、掃除中に使う照明やスイッチのオンオフ操作も、念のため避けた方が安心です。

「作業中は火気を使わない」を徹底するだけで、多くの事故を防げます。

不快感を感じたら無理せず中断する

灯油の臭いに敏感な人は、長時間の作業で気分が悪くなることがあります。

その場合はすぐに作業を中断し、窓を開けたまま別室で休憩しましょう。

無理に続けるよりも、時間をおいて空気を入れ替えるほうが安全です。

また、こぼれた灯油の量が多く、においが強く残っているときは、

専門業者に依頼して脱臭や乾燥を任せるのも選択肢の一つです。

家庭でできる範囲を超えたと思ったら、迷わず相談する。

それが安全で確実な判断です。

✅ 安全対策まとめ

- 作業中は2方向換気で風の通りを確保。

- 手・衣類についた灯油はすぐに洗う。

- ペットや子どもを作業エリアに近づけない。

- 静電気や火気に注意して行動する。

- 不快を感じたら中断し、無理をしない。

再発を防ぐための給油・保管対策

灯油をこぼしたあとの掃除が大変だった経験をした人の多くは、「もう二度とこぼしたくない」と感じるものです。

実際、家庭で起こる灯油こぼれの多くは、ポンプの扱い方や保管方法のちょっとした油断が原因です。

ここでは、再発を防ぐために今日からできる給油時の工夫と保管のポイントを整理しましょう。

安定した給油環境をつくる

灯油をこぼす原因の約6割は、「不安定な場所での給油」や「ポンプの位置ずれ」と言われています。

とくに冬場は室温が低いため、タンクやポンプが硬くなり、注ぎ口から抜けやすくなる傾向があります。

こぼれを防ぐ基本は、水平で広い場所を確保し、作業をルーチン化することです。

✅ 給油時の基本チェックリスト

- ポリタンクは床に直接置かず、滑り止めマットを敷く。

- ホースの先端をしっかり固定してからポンプを動かす。

- 満タンの直前でポンプを止める(満杯まで入れない)。

- 明るい場所で作業し、手元が影にならないようにする。

- 子どもやペットが近くにいない環境で行う。

給油中に電話や他の作業を並行して行う「ながら給油」は事故のもとです。

わずか数秒の気の緩みで、1リットル以上こぼれることもあります。

集中できる環境で、手順を一定にするのが最も確実な防止策です。

電動ポンプ・逆流防止機能を活用する

近年は、灯油のこぼれ対策として電動ポンプや逆流防止弁付きの給油ノズルが主流になっています。

これらは吸い上げ量を自動で調整し、満タンになると自動停止する構造になっているため、手動ポンプに比べてこぼれるリスクを大幅に減らせます。

💡 おすすめの機能

- 自動停止機能付きポンプ:満タン検知センサーで止まる。

- 逆流防止弁付きホース:タンクから抜くときに残り油が垂れない。

- 単三電池式ポンプ:手動より安定した流量を維持。

価格は1,000〜2,000円前後ですが、灯油をこぼしたあとの掃除時間や臭い対策を考えれば、非常にコスパの高い予防策です。

特に高齢者や力の弱い方には、電動タイプを推奨します。

保管場所と温度管理の重要性

灯油は温度変化に敏感な液体です。

高温や直射日光が当たる場所にポリタンクを置くと、内部圧力が上がり、キャップから漏れたり変形したりすることがあります。

また、温度差によって結露が発生し、灯油が劣化する原因にもなります。

✅ 安全な保管環境のポイント

- 直射日光の当たらない北側の屋外や倉庫を選ぶ。

- 室内に保管する場合は、火気や電気製品の近くを避ける。

- タンクは必ずキャップを完全に締め、密閉する。

- 長期間使わない灯油は、シーズンごとに入れ替える。

ポリタンクは経年劣化で亀裂が入りやすく、3〜5年を目安に交換が推奨されています。

側面に白い粉やヒビが見えたら、早めに買い替えましょう。

給油場所の工夫と「受け皿」の活用

給油時のこぼれ防止に意外と効果的なのが、受け皿やトレーの設置です。

ホームセンターや100円ショップでも販売されている灯油受け皿を、ポリタンクの下に敷くだけで床への浸透を防げます。

こぼれてもトレー内で留まり、掃除が格段に楽になります。

また、給油場所を固定することも大切です。

毎回場所を変えると周囲の環境(照明・段差・通路の広さ)が変わり、リスクが増します。

決まった位置にポンプやタンクを置くことで、無意識に安全手順を習慣化できます。

日常点検で防げるトラブル

「灯油をこぼした原因がポンプの破損だった」というケースも少なくありません。

ゴムパッキンやホースのひび割れ、ポンプ内部の弁不良は、わずかな隙間から漏れを起こします。

給油前に以下の点を定期チェックしておきましょう。

| チェック項目 | 目安 | 対処 |

|---|---|---|

| ホースにひび割れがないか | 毎シーズン初回前 | 新品交換 |

| 吸い込み口が緩んでいないか | 毎回 | しっかり差し込む |

| タンクキャップのパッキン劣化 | 年1回 | 交換または新タンク |

| ポンプの動作音・流量 | 給油中 | 異常あれば使用中止 |

簡単な点検でも、トラブルの8割は未然に防げます。

特に気温が低い日や初給油のタイミングでは、ホースが硬くなりやすいため、ゆっくり動かすことを意識しましょう。

✅ 実践メモ

- 作業は“ながら”で行わない。

- ポンプ・ホースは毎年点検。

- 直射日光・高温を避けて保管。

- 受け皿・マットで床を守る。

- ポリタンクは5年を目安に交換。

こぼれを防ぐための最も確実な方法は、「安全な環境を整えること」と「給油を習慣化すること」です。

少しの手間を惜しまなければ、再び大掃除に追われる心配はなくなります。

業者に相談すべきケースと費用目安

家庭での応急処理を行っても臭いが消えない場合、またはこぼした灯油の量が多い場合には、早めに専門業者へ相談するのが賢明です。

灯油は一見乾いたように見えても、床下・壁の裏・畳の下などに入り込むと、目に見えない場所で揮発を続けます。

これを放置すると、臭いの再発だけでなく健康リスクにもつながるため、「限界を感じたら業者依頼」を判断基準にしましょう。

自力での処理が難しいケース

次のような状態になった場合は、一般家庭での対処が難しいレベルと考えてよいでしょう。

- こぼした量が500ml以上(コップ2杯分以上)

→ 揮発ガスの発生量が多く、臭いの拡散が止まらない。 - カーペットや畳の下まで染みている

→ 下地や断熱材が灯油を吸い込み、内部乾燥が不可能。 - 壁や床下に流れ込んでいる

→ 木材や合板に灯油がしみこむと、長期間臭いを放出する。 - 数日経っても臭いが取れない

→ 揮発が止まっておらず、分子レベルで臭気が残っている。 - 頭痛や吐き気が出るほど臭う

→ 揮発ガス濃度が高く、健康被害の可能性あり。

このような状況では、脱臭・除去の専門業者による対応が必要です。

特に畳や壁紙の内部に入り込んだ場合は、家庭用洗剤や消臭剤では完全除去ができません。

専門業者の主な対応内容

灯油こぼれ対応を行う業者では、現場の状況に応じて次のような処理を行います。

- オゾン脱臭・分解処理:高濃度オゾンで臭気分子を酸化分解。

- 活性炭フィルター脱臭:密閉空間で空気を循環させて臭気を吸着。

- 床下・畳下の吸引処理:床材を部分的に外して灯油を吸引・乾燥。

- 防臭・防菌コーティング:再発防止のため、木材表面を特殊樹脂でコート。

施工時間は軽度なら半日〜1日、床下まで広がった場合は2〜3日かかることもあります。

臭いの根本原因を除去するため、単なる清掃ではなく「脱臭処理+内部乾燥」をセットで依頼するのが一般的です。

費用相場の目安

灯油のこぼれ対応費用は、範囲と素材によって異なります。以下は一般的な相場です。

| 対応内容 | 作業範囲 | 費用目安(税込) |

|---|---|---|

| 表面拭き取り+脱臭剤処理 | 1㎡程度 | 約5,000〜8,000円 |

| カーペット・畳下への浸透処理 | 2〜4㎡ | 約15,000〜30,000円 |

| 壁・床下への浸透(部分解体含む) | 5㎡以上 | 約50,000〜100,000円 |

| オゾン脱臭+再防臭コーティング | 室内全体 | 約80,000〜150,000円 |

実際の費用は、灯油の量や部屋の構造によって変動しますが、

「家庭用洗剤や消臭剤で数日苦労するより、早期依頼で結果的に安く済む」ケースも多いです。

特に臭いが強く残っている場合は、早めにプロの手を借りることが最も効率的です。

業者を選ぶときのポイント

信頼できる業者を選ぶ際は、以下の点を確認しておくと安心です。

- 「灯油脱臭」「オゾン脱臭」など専門メニューを明示しているか。

- 作業前の現地見積もりが無料かどうか。

- 脱臭後の再発保証(再施工対応)があるか。

- 一般清掃業ではなく、特殊清掃・消臭業の資格を持つ業者か。

口コミやGoogleマップのレビューで「灯油の臭い除去実績」があるかも確認ポイントです。

単なる清掃業者では、臭気分子を分解しきれない場合があります。

保険が使えるケースもある

意外と知られていませんが、灯油のこぼれによる床材・畳・壁紙の損傷は、火災保険の「汚損・破損補償」に含まれることがあります。

契約内容によっては、業者による脱臭・張り替え費用が一部補填される場合もあるため、まずは加入している保険会社に問い合わせてみましょう。

✅ 依頼判断の目安まとめ

- 床下・壁内まで灯油が入り込んだ

- 数日経っても臭いが抜けない

- 家族が頭痛や吐き気を感じる

- 床・畳が変色・膨張している

→ これらに当てはまる場合は、業者依頼を検討。

こぼした灯油の被害は、早い段階で対処すれば家庭内で十分解決できますが、放置期間が長いほど処理コストは上がります。

臭いの根源を断つには「自己判断で我慢せず、専門業者に任せる」ことが、最終的に安全で経済的な選択といえます。

FAQ

Q1. 灯油をこぼしたとき、すぐに拭けば大丈夫ですか?

A. 拭き取るより先に「吸い取る」ことが重要です。ティッシュや雑巾で擦ると灯油が広がり、臭いの原因になります。新聞紙や猫砂などの吸着材で静かに吸い取り、その後に中性洗剤や重曹で仕上げましょう。

Q2. 灯油の臭いがなかなか取れません。どうすれば消せますか?

A. 換気と吸着を同時に行うのが効果的です。窓を開けて風を通し、活性炭や重曹を置いて臭気成分を吸着させます。酢やクエン酸を薄めた水で拭くと、アルカリ性の灯油臭を中和できます。

Q3. こぼした灯油を排水口やトイレに流してもいいですか?

A. 絶対に流してはいけません。灯油は水に溶けず、排水管内に付着すると悪臭や詰まりを起こします。下水処理施設で火災を引き起こすおそれもあるため、新聞紙などに吸わせて密閉して廃棄してください。

Q4. カーペットや畳にこぼれた灯油はどう処理すればいいですか?

A. 吸着材でできるだけ吸い取り、重曹や酢水で臭いを中和します。畳や毛足の長いカーペットは内部まで染み込みやすいため、風通しのよい場所で陰干ししてください。数日たっても臭う場合は、張り替えや専門業者による脱臭が必要です。

Q5. 臭いが何日も取れない場合、業者に依頼するといくらかかりますか?

A. 作業範囲によりますが、軽度なら5,000円前後、畳や床下に染みている場合は2〜5万円程度が目安です。壁や床の一部を解体して内部乾燥を行うケースでは10万円を超えることもあります。見積もり無料の脱臭専門業者に相談するのが安心です。

まとめ:焦らず安全に、正しい手順で処理することが最善

灯油をこぼしてしまうと、まず「臭いが取れない」「部屋に染みつく」といった不安が先に立ちますが、実際に最も大切なのは火災や健康被害を防ぎながら、落ち着いて処理することです。

こぼした量が少量であっても、対応を誤ると臭いが何日も残ったり、体調不良を引き起こしたりするため、焦らず順を追って進めることが重要です。

灯油こぼれ対応の5ステップ

今回の記事で紹介した手順を振り返ると、基本は次の5ステップに集約されます。

- 火気を遮断し、安全を確保する

→ まずはストーブ・ガスコンロ・電源スイッチなどをすべて止め、火種を断つ。 - 換気を行い、揮発ガスを逃がす

→ 窓やドアを開け、低い位置から風を通して灯油の蒸気を排出する。 - 吸着材で静かに吸い取る

→ 拭くのではなく、新聞紙や猫砂、重曹で「吸い取る」。 - 床材や家具の素材に合わせて洗浄・脱臭

→ フローリング・畳・カーペットなど、それぞれの材質に適した処理を行う。 - 廃棄・再発防止まで徹底する

→ 吸着材は密閉袋に入れて屋外保管。受け皿や電動ポンプで再発を防ぐ。

この流れを守ることで、こぼした瞬間の被害を最小限に抑えられます。

特に「吸い取る前に拭かない」「暖房を切る」「換気を最優先する」の3点は、すべてのケースで共通する基本原則です。

よくある失敗とその防止策

灯油をこぼした際の典型的な失敗は、次の3つです。

- 誤って排水口に流す → 下水詰まりや火災の危険。

- ドライヤーで乾かす → 蒸気が可燃性のため引火の恐れ。

- 臭いを芳香剤でごまかす → 臭気分子を覆うだけで、根本解決にならない。

どれも「早く片づけたい」という心理から起きる行動ですが、灯油は水や汚れとは異なり可燃性の化学物質です。

最も安全な方法は、慌てず段階的に吸着・換気・中和を行うこと。

臭いを消すのではなく、「臭いの元を断つ」意識が大切です。

臭いが取れないときは無理せず相談を

数日経っても灯油臭が残る場合、床下や壁内部に染み込んでいる可能性があります。

無理に洗剤を増やしたり、アルコールで拭いたりすると素材を傷めることがあるため、限界を感じた時点で専門業者に相談するのが最も確実です。

脱臭・乾燥・再防臭までを行う業者であれば、短期間で臭いを完全に除去できます。

費用は範囲によって異なりますが、部分対応なら数千円から依頼できるケースもあります。

今後に活かすための工夫

灯油のこぼれは「環境と手順」を整えることで防げます。再発防止のポイントを簡潔にまとめると次の通りです。

✅ 再発防止の要点

- 滑り止めマットや受け皿を活用。

- 電動ポンプや逆流防止弁付きノズルを使用。

- ポリタンクは3〜5年で交換。

- 給油場所を固定し、作業をルーチン化。

- 灯油は直射日光を避け、密閉状態で保管。

これらを実践すれば、冬場の灯油トラブルはほぼ防げます。

最後に

灯油をこぼしたときは、誰でも焦ります。ですが、慌てて行動すると、臭いも危険も長引くだけです。

「安全確保 → 換気 → 吸着 → 廃棄 → 再発防止」という流れを覚えておけば、落ち着いて対応でき、臭いも残りません。

清掃後にほんのり灯油の香りが残っても、焦らず1〜2日換気を続ければ自然と軽減します。

安全に、確実に、そして無理のない範囲で。

それが、灯油をこぼしたときに一番大切な対処法です。