なんとなく選ぶだけではアクセスは伸びません

「よし、SEO対策だ。とりあえず“キーワードで検索”されそうな単語を入れておけばいいんでしょ?」

そんな認識のまま記事を書き続けていませんか? 実はこの“なんとなくキーワードを選ぶ”やり方こそ、アクセスが伸びない一番の原因になっているかもしれません。

検索順位が上がらない。アクセス数が増えない。成果につながらない―― 多くの中小企業や個人事業主がつまずくのは、SEOの“選び方”の段階でズレていることがほとんどです。

本記事では、「キーワードで検索」される前提に立ったうえで、検索意図とSEO設計の本質について徹底的に掘り下げていきます。

SEOで最初に考えるべきは「検索する人の気持ち」

キーワードは“ツールで探すもの”ではない

「キーワードはツールで見つけるもの」と思っていませんか? 確かに、検索ボリュームや競合性をチェックするツールは便利です。しかし本質はそこではありません。

たとえば、あなたが「札幌で水漏れ修理をしている業者」だった場合、ユーザーはどんなタイミングで、どんな言葉で検索するでしょうか?

- 「札幌 水道 トラブル」

- 「夜間 水漏れ 対応」

- 「水が止まらない どうする」

このように“切実な悩み”を抱えて「キーワードで検索」してくる人の気持ちに寄り添わないと、いくら記事を書いても意味がありません。

要点まとめ

| 本質 | 内容 |

|---|---|

| キーワードとは | ユーザーの“検索意図”を映す鏡 |

| ツールの役割 | サポートであって判断軸ではない |

| 重要なのは | 検索する人の気持ちを想像する力 |

| やるべきこと | そのキーワードが生まれる“文脈”を理解する |

関連記事・参考リンク

SEO初心者がやりがちな「キーワード選び」の落とし穴

「検索数が多い=効果的なキーワード」

この思い込みは、SEO初心者がもっともやりがちなミスのひとつです。

たしかに検索ボリュームの多いキーワードは一見「多くの人にリーチできそう」に見えますが、実際には以下のような問題を抱えています。

📉 よくある“ダメなキーワード選び”のパターン

| よくある誤解 | 実際の落とし穴 |

|---|---|

| 検索数が多いキーワードを狙う | → 競合も多く、個人や中小企業が上位を取るのはほぼ不可能 |

| 一般的な単語(例:ダイエット、節約) | → 情報収集目的が多く、購買や問い合わせにつながりにくい |

| 広く浅い内容を網羅した記事を書く | → 専門性が薄く、ユーザーの検索意図に刺さらない |

検索数の多さ=需要がある、という考え方は間違ってはいません。

ただしその需要が「自社のゴールと一致しているか」を見極める視点が抜けていると、見られても成果が出ないSEOになってしまいます。

🎯 実は狙うべき“集客に強い”キーワードとは?

本当に成果につながるのは、以下のような「検索意図が明確で、今すぐ行動につながる」キーワードです。

| 狙うべきキーワードの特徴 | 例 |

|---|---|

| 地域×困りごと系 | 給湯器 故障 札幌/水漏れ 修理 横浜 |

| 条件指定+サービス系 | 美容室 夜遅くまで営業 渋谷/カフェ 電源あり 名古屋 |

| 比較・選定・口コミニーズ | プログラミングスクール 初心者 比較/レンジフード 口コミ |

| 意図が“今すぐ”に近いロングテールキーワード | SEO 初心者 記事 書き方/名刺作成 自分でやる方法 |

こうした「今すぐニーズ」があるキーワードは、検索数自体は少ないかもしれません。

しかし検索するユーザーの温度感が高く、問い合わせや購入につながりやすいのが特徴です。

🔍 要点まとめ:キーワード選定で失敗しないために

- 「検索ボリュームが多い」は競合も強い、成果が出づらい

- 上位表示しても“ただ読まれて終わり”のキーワードは避ける

- 地域名・悩み系・具体的な条件が入ったワードを重視する

- 月間検索数が少なくても、意図が明確なら狙う価値あり

- ツールだけでなく、“検索する人の気持ち”を想像して選ぶ

こうした視点を持つことで、検索されるだけのSEOではなく、問い合わせや売上につながるSEOに変わっていきます。

「検索意図」と「記事内容」のズレがアクセス減を招く理由

検索順位が上がったのにアクセスが伸びない。クリックされたのにすぐ離脱されている――そんな現象に心当たりはありませんか?

実はこれ、多くの場合「検索意図」と「記事の内容」が噛み合っていないことが原因です。

読者はキーワードを検索した瞬間から、「このページは自分の悩みを解決してくれるか?」という一点で判断を下しています。

判断スピードは早く、ファーストビュー(タイトル・導入文・見出し)の時点で見切られることも珍しくありません。

つまり、「キーワードを入れていればOK」ではなく、そのキーワードに込められた“目的”や“感情”を正しく読み取り、記事全体を構成できているかが勝負になるのです。

よくある“ズレたコンテンツ”の例

| 状況 | ユーザーの検索意図 | 記事の失敗パターン |

|---|---|---|

| 「給湯器 エラー920」 | 修理費用・直し方を知りたい | 機種一覧や給湯器の選び方の話ばかり |

| 「SEO キーワード 選び方」 | 初心者でも実践できる方法を知りたい | ツール紹介ばかりで、具体例がない |

| 「サロン 集客 インスタ」 | 投稿の内容や成功事例を知りたい | Instagramの開設方法ばかり |

これらのケースでは、検索した人が“知りたかったこと”にきちんと答えていないために、すぐ離脱されてしまいます。

SEO初心者が意識すべきポイント

- タイトル・導入文・H2には検索意図の“答え”を先出しする

- 網羅性よりも「検索者の背景・悩み」を明確に想定して構成する

- 同じキーワードでも複数の意図がある場合は、見出しで分けてカバーする

- 検索キーワードで来た読者が「この記事、わかってるな」と思える設計に

🔍補足:検索意図はこう分類する

| 検索意図の種類 | 内容 | 例 |

|---|---|---|

| 情報収集型 | 調べ物や学習が目的 | 「SEOとは」「FF式ガスストーブ 特徴」 |

| 比較・検討型 | 購入前の比較や選定 | 「給湯器 比較 札幌」「美容室 インスタ 集客」 |

| 今すぐ行動型 | 緊急性が高い、すぐに何かしたい | 「給湯器 修理 札幌」「店舗 集客 相談」 |

これらの意図を無視して、「とりあえずキーワードを入れて書いた記事」では、検索者の心に響きません。

検索意図に合ったコンテンツ設計こそが、SEOの本質です。

アクセスが伸びない時は、まず「ユーザーはなぜこの言葉で検索したのか?」と自問するところから始めましょう。

キーワードを“探す”のではなく“感じる”という発想

SEOを始めたばかりの方ほど、「キーワード選定にはツールが必須」と思いがちですが、実はその発想自体が遠回りになることも多いんです。

もちろん、キーワードツール(Googleキーワードプランナー、ラッコキーワード、Ubersuggestなど)は便利です。検索ボリュームの把握や候補出しには重宝します。

でも、それはあくまで最終確認や裏取りのための手段にすぎません。

本当に成果を出している企業やライターは、もっと直感的で人間的な視点を持っています。

それが、「検索される空気感」を“感じる”力です。

ユーザーの“心の動き”を想像していますか?

検索は単なる行動ではありません。そこには必ず、「何かに困っている」「どうにかしたい」という感情や文脈があります。

たとえば、次のような状況を考えてみてください:

| 状況 | ユーザーの感情 | 想定されるキーワード |

|---|---|---|

| 給湯器が急に壊れてお湯が出ない | 焦り・不安・急ぎたい | 「給湯器 お湯出ない 修理 札幌」 |

| 子連れで行ける美容室を探している | 安心・子供連れOKの条件がほしい | 「美容室 キッズスペース 〇〇区」 |

| 集客できず困っている個人事業主 | 焦り・何から手をつけるべきか | 「インスタ 集客 やり方 個人事業」 |

どのキーワードも、単なるツールでは拾えない「体験ベースのリアルな言葉」です。

こうした検索語句は、「自分ごと」として捉えなければ見つかりません。

キーワードは“データ”ではなく“声”として拾う

ツールを使う前に、まずやってみてほしいのが以下のような情報の棚卸しです。

| 情報源 | 内容 | どんなキーワードのヒントになるか |

|---|---|---|

| お問い合わせフォーム | よくある質問、言い回し | 実際の悩みワード(例:「ログインできない」) |

| クレームやサポート対応 | 不満や困りごと | トラブル系・緊急系ワード(例:「通信遅い」「返金方法」) |

| SNS・レビュー | 感想・課題・つぶやき | 感情ベースの言葉(例:「高い」「わかりづらい」) |

こうした“リアルな声”の中に、検索ニーズの原石がゴロゴロと眠っています。

つまり、キーワード選定とは机上の作業ではなく「対話」と「観察」から始まるべきなんです。

「検索される瞬間」をイメージすると、キーワードが見えてくる

本当に刺さるSEO記事を書くには、次の問いに答える必要があります。

- このキーワードは「どんなシチュエーション」で検索される?

- 検索した人は「どんな感情」でページを開く?

- その人は「何に困っていて、何を知りたがっているか」?

この3点を意識するだけで、「とりあえずボリュームが多いキーワード」を選ぶのではなく、本当に役立つ・刺さるワードにたどり着くことができます。

要点まとめ

✅ キーワードツールは「確認用」、主役ではない

✅ “体験者視点”で、検索される背景や感情を想像する

✅ ユーザーの声を拾うことで、ツールでは出ない言葉に出会える

✅ 「この言葉は、どんなときに検索されるか?」という視点を忘れない

SEOにおける“キーワード選定”は、単なる調査ではありません。

検索される文脈を“感じ取る”力こそが、ライティングの出発点です。

この記事を読んだあと、ツールより先に「実際の声に耳を傾けてみよう」と感じていただけたら幸いです。

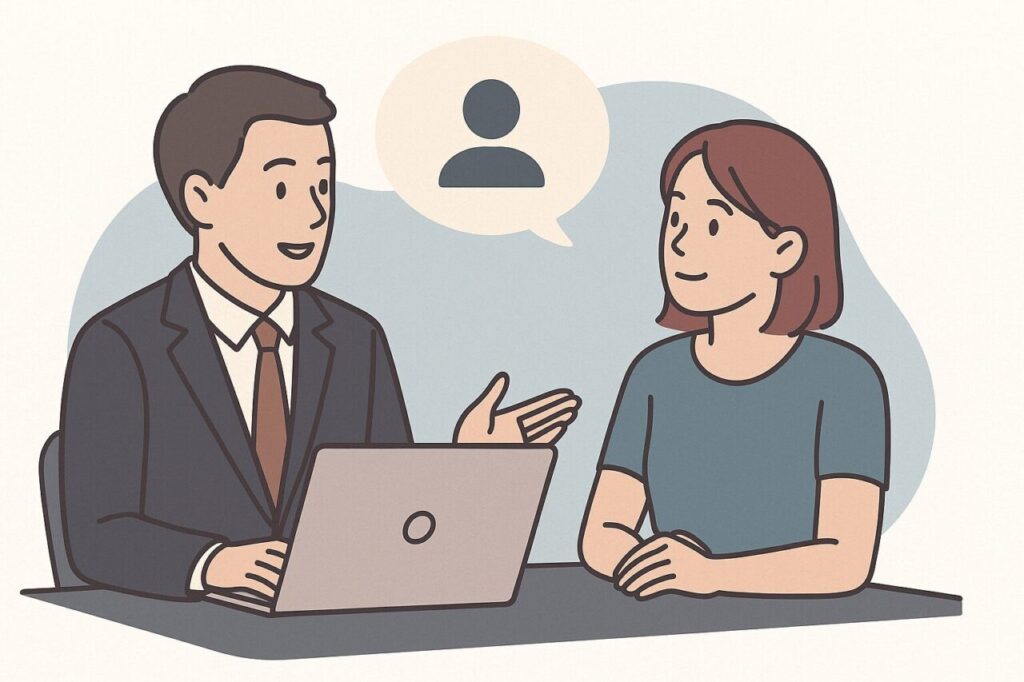

成果が出ている企業は“誰に届けるか”から始めている

SEO施策で最も差が出るポイント──それは「誰のために書くか」が明確になっているかどうかです。

うまくいかないケースの多くは、“とにかく集客したい”という漠然とした目的で記事を量産しています。キーワードもテーマも、その場しのぎで選びがち。結果として、「誰にも刺さらない」「検索意図とズレてる」といったコンテンツが増えてしまいます。

一方、成果を出している企業は、スタート地点が違います。

SEOで成果を出す企業の思考プロセス

以下のような順序で、“ターゲットを起点に”コンテンツを設計しています。

| ステップ | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| ①ターゲットの明確化 | 性別・年齢・職業・地域などを設定 | 30代・女性・札幌在住・育児中の主婦 |

| ②抱えている課題を明確に | どんな悩み・課題を持っているか? | 時間がなくて掃除が行き届かない |

| ③検索する瞬間を想定 | どんな状況で検索するか? | 子どもが寝た深夜にスマホで検索 |

| ④キーワード設計 | 具体的な言葉を想像する | 「時短 掃除グッズ おすすめ」など |

| ⑤記事内容の骨組み化 | 読みたい内容を逆算して構成する | 導入→困りごと共感→商品紹介→体験談 |

このように、ペルソナ設計→検索意図→コンテンツ設計という順で作られた記事は、無駄がなく、読者にピンポイントで刺さります。

逆に、成果が出ない記事はどうなっているか?

一方で、失敗しやすいコンテンツ設計にはこんな傾向があります。

- 「誰向けか」がふわっとしている

- 記事の文体や温度感がバラバラ

- タイトルと本文の内容がズレている

- キーワードありきで文章を構成している

- 検索意図が読み取れない(または外している)

こうしたズレがあると、Googleにも読者にも「このページは役に立たない」と判断され、SEO評価が上がりません。

コンテンツ設計に必要な“ターゲット解像度”とは?

SEOで成果を出すには、「ターゲットの解像度」をどれだけ高められるかがカギです。以下のような観点で“ペルソナ”を描き出しましょう。

| 観点 | 質問例 |

|---|---|

| 基本情報 | 性別、年齢、職業、住んでいる地域は? |

| 行動パターン | いつ・どんな場所でスマホを使っている? |

| 価値観 | 何を「信頼できる」と感じるか? |

| 検索タイミング | どんな瞬間に検索しそうか?何に悩んでいるか? |

| 読後アクション | 記事を読んだあとに、どう行動してほしいか? |

要点まとめ

✅ 成果を出す企業は「ターゲットありき」でSEO戦略を構築

✅ ペルソナを細かく設定し、検索意図に沿った構成を設計している

✅ 検索キーワードは「誰が・どんな場面で・どんな気持ちで」使うかを想像

✅ 記事構成は「キーワード」ではなく「ユーザー視点」から逆算することが重要

コンテンツとは単なる“情報”ではなく、“検索者の悩みを解決するための設計図”です。

その設計を成功させるカギは、間違いなく「誰に届けるか」をどれだけ具体的に描けるかにかかっています。

自社に合ったSEO戦略を立てる3ステップ

中小企業が“勝てる土俵”を見つけるために必要な視点SEOは単なる“記事の量産”でも、“キーワードの打ち込み”でもありません。

特に中小企業やスモールビジネスにとっては、「限られた時間・予算・人員」の中で最大限の効果を出す“戦略設計”が必要です。

大手企業のように潤沢なリソースがない中で勝つためには、「誰に」「何を」「どう届けるか」を徹底的に明確にすることがカギになります。

そこでおすすめしたいのが、以下の「3ステップ戦略フレーム」です。

SEOのプロでなくても、今日から実践できる“戦略的なコンテンツ設計”の土台になります。

【SEO設計の3ステップ】

| ステップ | やること | 具体例 | ポイント |

|---|---|---|---|

| STEP1 | 顧客の悩み・質問・感情を洗い出す | よくある相談、問い合わせ、SNSの声など | 実際の“検索衝動”が生まれる瞬間に注目 |

| STEP2 | 実際に検索されそうな言葉を仮説立てる | 「給湯器 故障 音がする」などの具体キーワード | ツールよりも“現場の感覚”が優先される |

| STEP3 | 検索意図に沿った記事構成を作る | 共感→解説→選び方→CTAという導線 | タイトル・導入文・H2に“答え”を明示する |

各ステップの詳しい解説

STEP1:顧客の悩み・質問・感情を洗い出す

これは“検索の出発点”を見つける作業です。

例えば次のような場所にヒントが隠れています。

- 電話・メールでの問い合わせ内容

- 商談や店頭でよくある質問

- SNSやレビューサイトでのつぶやき

- アンケートや口コミ投稿

👉これらはすべて「検索ニーズの原石」です。

たとえば「洗濯機 水漏れ」で調べる人は、“緊急で困っている”人です。その“状況”をまず拾い上げましょう。

STEP2:それに紐づく“実際に検索されそうな言葉”を仮説立てる

ユーザーがどんな言葉を入力するのかを考える段階です。

ここではツールよりも、「お客さんになったつもり」で検索してみる感覚が大事。

- どんな言葉でググるか?

- それは深夜?出勤前?土曜の昼?

- どういう文体で検索するか?(口語?丁寧語?)

🔍例:

「お風呂がぬるい 給湯器」

「札幌 美容室 夜遅くまで」

「エアコン 電気代 高い」

こうした具体キーワードは、コンバージョン率が高く、ニーズが明確な検索です。

STEP3:検索意図に合ったページ・記事構成を作る

最後に、検索したユーザーに「この記事、まさに知りたかったことだ!」と思わせる構成を作ります。

- H1〜H2に“検索意図への答え”を入れる

- 文章の冒頭で「あなたの悩みは〇〇ですね?」と共感する

- 解決策はステップ・表・Q&A形式でわかりやすく

- CTA(行動導線)まで想定する

🧭ポイントは、「検索ワードに対する最短ルートでの答え」を構成すること。

無駄な前置きや関係ないエピソードは、離脱を招きます。

実際の構成例(「給湯器 故障 音がする」の場合)

- 導入文: よくある“音の悩み”に共感し、結論を先出し

- H2-1: どんな音が出たら危険か?(症状別一覧表)

- H2-2: 故障の可能性と対処法(自分でできる範囲)

- H2-3: 修理依頼の目安と業者の選び方

- H2-4: よくある質問(FAQ形式)

- CTA: 地元密着業者への問い合わせボタン・実績紹介

要点まとめ

✅ 中小企業こそ“勝てる土俵”を見極めたSEO戦略が必要

✅ ツールよりも、現場の悩み・相談・問い合わせが最大のヒント

✅ 検索されるキーワードは“お客さんの感情”の中にある

✅ 意図に合った記事構成で、検索者の行動につなげる

この3ステップは、一度慣れてしまえばすべての記事制作の“型”になります。

ツールに頼りすぎず、自社の目の前にあるリアルな声を拾い上げることが、「選ばれるSEO戦略」への近道です。

SEO対策についてよくある質問(FAQ)

Q1. SEO対策ってツールを使った方がいいの?

→ ツールは「補助的な役割」です。順位や検索ボリュームの確認には便利ですが、“書くべき内容”を決めるのは人間の視点が必要です。

Q2. 効果が出るまでにどれくらいかかる?

→ 早くて3ヶ月、平均的には6ヶ月前後かかるケースが多いです。短期的な施策ではなく、継続がカギです。

Q3. キーワードはどれくらい入れるべき?

→ 詰め込みすぎは逆効果。自然な文脈で“検索意図を満たす情報”があれば、回数にこだわる必要はありません。

Q4. どんな記事から書くのが効果的?

→ まずは“お客様のよくある質問”や“過去のトラブル”をテーマにした記事から始めるのが効果的です。

Q5. 外注と内製、どちらがコスパがいい?

→ 初期は内製で“検索意図の解像度”を高め、戦略が固まってから外注するのが理想です。

まとめ|“キーワードで検索”は「設計」から始まっている

SEO対策というと、「キーワードをどこに入れるか」や「文字数は何文字がいいか」など、“書き方のテクニック”ばかりが注目されがちです。

しかし、本当に成果につながるSEOとは――

「書き方」よりも「考え方」が9割です。

キーワードを入れるのは、検索者の悩みやニーズを「解決するための設計図」の一部にすぎません。

成果が出ているサイトや記事は、例外なくユーザーの検索意図に寄り添った“構成設計”がなされています。

検索意図を起点にした“逆算設計”のすすめ

SEOコンテンツの本質は、検索者が「なぜこのキーワードを入力するのか?」を読み解くことにあります。

- どんな感情でそのキーワードを使ったのか?

- どのタイミングで検索しているのか?

- その先に“何をしたい”のか?

このように、“キーワードの裏側にある動機”に向き合うことで、自然と【構成→見出し→本文→CTA】がスムーズにつながるようになります。

そしてこの設計ができれば、ツールに頼らずとも検索上位は狙えるのです。

あなたの中に、答えはすでにある

見込み顧客からの問い合わせ、SNSのコメント、営業現場での一言…。

すべてが「今まさに検索している誰か」のリアルな声です。

そこに耳を傾け、検索者の感情に共感しながら“届けるべきコンテンツ”を設計すれば、

検索エンジンだけでなく、ユーザーからも選ばれるページが作れます。

最後に──

✅ SEOは、“検索される瞬間”を想像することから始めよう

✅ ユーザーの行動心理に合わせて記事を設計しよう

✅ 自社の強みと、検索者のニーズをつなぐ「導線」を作ろう

SEOに正解はありません。

しかし、「誰のどんな悩みを、どう解決するのか」という設計ができていれば、あなたの中にある言葉が、検索結果の中でもっとも選ばれる答えになります。

“キーワードで検索”は、設計からすでに始まっているのです。